Author Archive

司法修習のお話~その13 集合修習1

弁護士になるための最終試験~通称「二回試験」

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

さて、「弁護士になるために合格する必要がある試験は何でしょう。」という質問に対しては、多くの方が「司法試験」とお答えになるでしょう。

実は、あまり知られていないかもしれませんが、弁護士になるためには、あるいは、裁判官、検察官になるためには、「司法試験」に合格した後、さらにもう一つ、「二回試験」という試験に合格しなければなりません。

「二回試験」は、文字どおり「にかいしけん」と読みます。

正式名称は、「司法修習生考試」(しほうしゅうしゅうせい こうし)というようです。

この「二回試験」は、司法修習の卒業試験とも言える試験で、司法修習の最後に行われます。

いわば、ラスボスです。

私自身のラスボスとの闘い(苦闘…)は、また別の機会にお話しするとして、今回は、ラスボス前の最後のダンジョンとも言うべき「集合修習」についてお話しします。

「集合修習」とは

集合修習とは、埼玉県和光市にある司法研修所に全国から司法修習生が集まり、講義形式の修習を受けたり、模擬裁判をやったり、二回試験の予行演習的な「即日起案」を行ったりする修習のことです。

司法修習に関する前回のブログでは、選択修習についてお話をしました。

司法修習生の中でも、選択修習をしてから集合修習を受けるというパターンの修習生と、集合修習を受けた後、選択修習を受けるというパターンの修習生がいましたが、静岡修習は前者でした。

また、現在の司法修習は、全国各地での実務修習に先だって、まず司法研修所での導入修習を経て、その後実務修習を行い、最後に再び司法研修所に戻って集合修習を受けるというスタイルです。

しかし、私が司法修習生だったときには、いきなり実務修習から始まり、その後二回試験までの間だけ司法研修所において集合修習を受けるという形式でした。

集合修習中は、70人程度の修習生が1つのクラスに属して、講義を受けたり、模擬裁判を行ったりします。

静岡修習は全体で25人程度でしたので、甲府修習、那覇修習とともに、1つのクラスを形成していました。

「集合修習」での目標は、多くの人にとっては、ただ一つで、「とにかく二回試験に落ちないこと」です。

集合修習中に行われた二回試験の予行演習たる「即日起案」は、実務修習中に行われていた形式のものとさほど変わりが無かったように記憶しています。

即日起案は、民事裁判、刑事裁判、民事弁護、刑事弁護、検察を2回ずつ行いました。

起案に対しては、毎回アルファベットでの評価が付されました。

教官において、特に優秀な起案だと評価した起案については、氏名を隠したうえで、コピーが用意されます。

「とにかく二回試験に落ちないこと」が、多くの人にとって、唯一にして絶対の目標であり、もっと勉強しないと、二回試験がまずいぞ、という起案を書いた修習生は、優秀答案をコピーして勉強します。

なお、「多くの人にとって」「とにかく二回試験に落ちないこと」が目標だと書いたのは、「多くの人」が、二回試験の合格後には弁護士になるからです。

裁判官や検察官志望の修習生(特に検察官志望の修習生)は、二回試験合格後の就職を見越して、裁判科目や、検察科目など、就職先予定の科目において、「優秀な」成績で二回試験に合格することが求められるという話を聞いたことがあります。

他方で、弁護士志望の修習生は、とにかく二回試験に合格しさえすれば良いのです。

繰り返しますが、とにかく二回試験に受かる、これが大事なのです。

いずみ寮への引越し

私が修習生であったとき、集合修習の期間は、二回試験を入れて2か月弱でした。

その期間は、司法研修所内の「いずみ寮」という寮に入って生活する人がほとんどであったと思います。

いずみ寮のキャパシティの関係で、私たちのころは、関東近郊に実家がある、あるいは関東近郊に親戚がいるという人は、入寮することができなかったようで、毎日司法研修所まで通っている友だちもいました。

いずみ寮は国の教育施設であり、持ち込める物には制限がありました。

確かテレビは持ち込み禁止だったはずです(持ち込んでいる人もいましたが)。

運び込む荷物は、せいぜい段ボール2、3個程度だったと思います。

私は9月下旬ころに、静岡市から和光市へ引越しをしました。

入寮当日は、入口付近がごった返しており、たくさんの友だちと一緒に、何か新しいことが始まるという若干ワクワクした気持ちになりました。

実際、私の場合、大学は東北大学で、ロースクールは京都大学で、実務修習は静岡だったので、いずみ寮では、大学時代の友だち、ロースクール時代の友だち、実務修習時代の友だちがみんないて、すごく不思議な感覚でした。

実務修習開始後早々、別の修習地で修習をしていた大学時代の友だちと会い、「久しぶりだね~。どこで就職するの。」などと話をしました。

3つの時代の友だちが一つの建物の中で一緒に寝起きし(いずみ寮は個室ですが)、同じカリキュラムの勉強を一緒に行っていくというのは、とても不思議な感覚でした。

後にも先にも、集合修習のときにしか経験できなかった体験だろうと思います。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

静岡地方裁判所主催の夏休みイベントに参加してきました(+お盆休みのお知らせ)

静岡地方裁判所の刑事法廷を使用した夏休みイベント

みなさん、こんにちは。弁護士の石川です。

小中高生の夏休みも、ちょうど折り返し地点といったところではないでしょうか。

今回のブログは、昨日行われたイベントについてのお話です。

昨日は、静岡地方裁判所で、小学4年生から6年生を対象とした夏休みイベントが開催されました。

私は、弁護士の立場で、同イベントに参加して参りました。

同イベントの主な内容は、以下の3つです。

①実際の法廷を使った刑事模擬裁判

②現役の弁護士、検察官、裁判官に対する質問コーナー

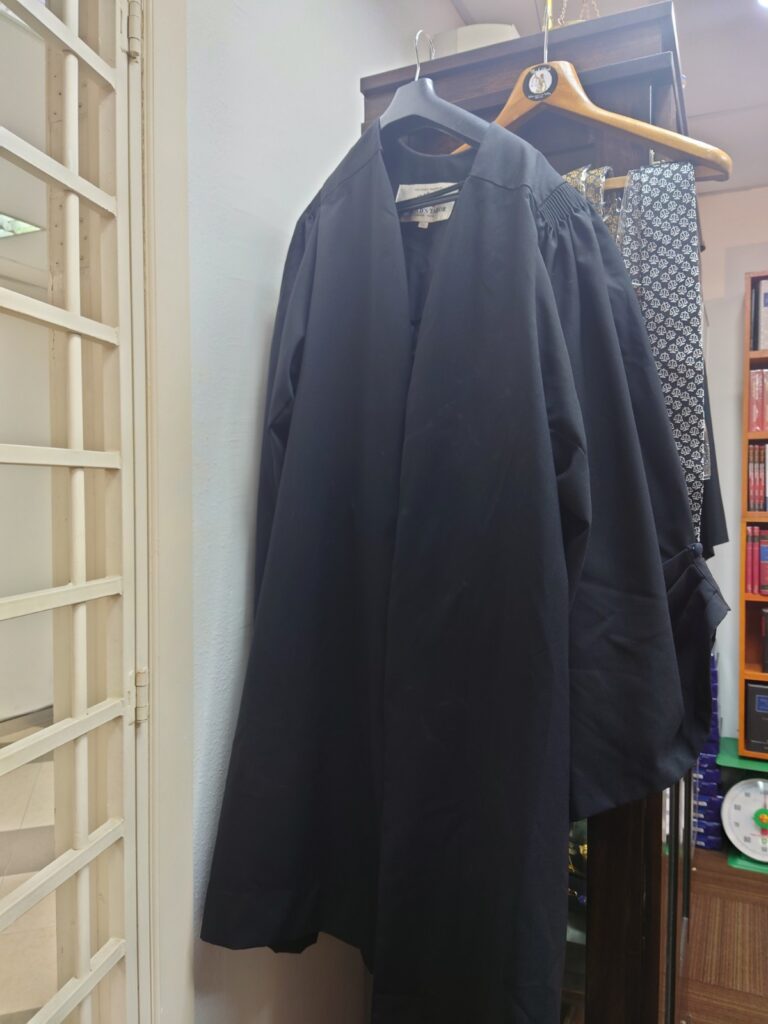

③法廷見学(法服=裁判官が着ている服を着て、記念撮影もできるそうです!)

静岡地方裁場所の広報ページにイベント告知用のチラシがありましたので、そのリンクを貼らせていただきます。

Microsoft PowerPoint – 02-1 夏休み広報行事チラシ (courts.go.jp)

私は、去年、一昨年、今年と、ここ3年、こちらのイベントに弁護士会側の人間として参加させていただいております。

一昨年行われた同様のイベントに関する、テレビ局の記事がありましたので、リンクを貼らせていただきます。

被告は王妃! 白雪姫毒リンゴ殺人未遂事件の『模擬法廷』で小学生が下した判決は… 裁判官役「それぞれの主張が納得できて難しかった」 静岡地裁 – LOOK 静岡朝日テレビ (satv.co.jp)

こちらのサイトの、2枚目の写真の右後ろに座っているのが私です。

本物の法廷を使った刑事模擬裁判

夏休みイベントのメインは、実際の法廷を使った模擬裁判です。

参加していただいた生徒さんには、それぞれ、弁護士(刑事裁判ですので、厳密には「弁護人」)、検察官、裁判官の、いずれかの役になってもらいます。

模擬裁判で、どのようなセリフを言うのかなどについては、シナリオがありますので、難しい知識は必要ありませんし、「失敗する」心配も全くありません。

今年もそうでしたし、これまでの回の生徒さんたちも同様ですが、生徒さんは、皆さんとても堂々と各配役をこなしていらっしゃいました。

模擬裁判の終盤では、シナリオ上展開された、ある事件について、被告人として刑事裁判にかけられてしまった人が犯人であるかどうか、つまり、被告人は有罪か無罪か、を生徒さんたちに考えてもらいます。

裁判官チームの生徒さんだけでなく、弁護士(弁護人)チームの生徒さんにも、検察官チームの生徒さんにも、被告人が有罪か無罪かを考えていただきます。

生徒さんからは、シナリオ上現れた事実について、こういう意味で被告人に有利と判断できる、という意見が出たり、同じ事実についても、こういう意味で被告人には不利な事実である、という意見も出たりするなど、活発な意見交換がされていました。

同じ一つの事実についても、様々な評価ができるということは、裁判手続に限らず、日常生活においても、とても重要なことだと私は考えています。

物事の見え方や、ある物に対する考え方や評価は、一つだけではないということです。

生徒さんたちにそのことを少しでも感じとっていただけたのなら良かったと思いました。

裁判官、検察官の真面目な回答と対照的な弁護士(私)の回答

もちろんキリッとした、大変真面目な弁護士も、この世の中にはたくさんいらっしゃると思いますが、私はどちらかというと、そういうタイプではありません。

質問コーナーでは、裁判官、検察官と弁護士(私)の雰囲気は、随分違うなぁと毎年思います。

毎年、どうして弁護士、裁判官、検察官になったのですか、という質問が挙がります。

私にとって弁護士を目指した理由は一つではなく、大きく分けても、5個くらいはあるのですが、私はここ3年、「組織や会社で働くことに向いていないと思ったので、弁護士を目指しました。」と答えています。

こちらのイベントは、保護者の皆様が同伴されていまして、多くの保護者の皆様は、この回答に笑ってくださいます。

別にウケを狙って回答しているわけではないのですが、特に昨日のイベントでは、裁判官、検察官の回答については、皆様「うんうん」「ふむふむ」と言った様子で聞かれているのですが、私の回答については、笑いが起きることが多かったと思います。

ここ2年こんな感じで、弁護士会側の人間としてイベントに参加してきて、今年も裁判所から出演NGは出されなかったので、来年もお声掛かりがあれば、是非参加させていただきたいと思っています。

石川アトム法律事務所のお盆休みのお知らせ

さて、直前のお知らせとなり、申し訳ありません。

早い人では、既にお盆休みに入られている方もいらっしゃるかもしれません。

弊所では、土日を含めまして、本年8月10日から同月18日までお盆休みをいただきます。

同期間中は、基本的に事務所宛のお電話はつながらない状態となります。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご容赦ください。

なお、顧問契約をご締結いただいております顧問会社様には、何かございましたら、お盆休み中も随時当職の携帯電話宛てにご連絡いただければと思います。

皆様、暑さに気を付けて、お盆休みをお過ごし下さい。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

アメリカで誘拐されたと勘違いした件

アメリカのロースクールで2週間の講義聴講

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

マレーシア旅行のブログの中で、マレーシアでは、配車アプリGrabが浸透しており、同アプリでは、事前清算ができること、このアプリがあれば、アメリカのワシントンDCで、タクシーで誘拐されたと勘違いして、パニックになることもなかっただろうに・・・という話を書きました。

今回のブログは、その「勘違い」の件です。

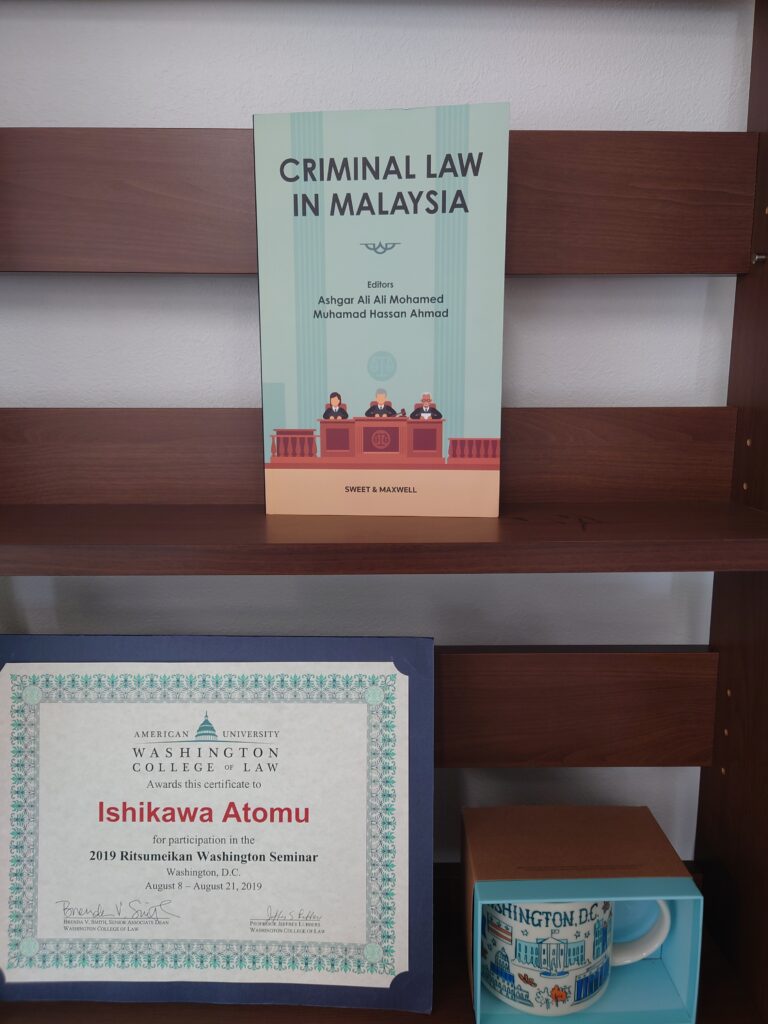

私は、コロナ直前の2019年8月、ワシントンDCを訪れました。

当時、立命館大学ロースクールの主催で、ワシントンセミナーという、アメリカのロースクールで勉強をするプログラムがありました。

過去のものですが、ウェブサイトがありましたので、リンクを掲載させていただきます。

https://www.ritsumei.ac.jp/lawschool/washington_seminar/

当時私が所属していた静岡法律事務所の所長は、立命館大学のご出身で、そのプログラムに参加してみないかという話をいただいていました。

移動期間を含めると2週間以上の国外滞在が必要となり、長期日本を不在にすることに対する不安もありましたが、当時契約をしていた全ての顧問会社様から、同プログラムへの参加について許可をいただき、2019年の回に参加することを決めました。

本当は、(私の中では)同じ事務所の後輩弁護士とともに参加する予定だったのですが、ある事情により、彼は参加することができなくなってしまいました。

そのことは今でもとても残念に思っています。

このプログラムには私を含め4名の弁護士と10名ほどのロースクール生が参加していました。

このプログラムでは、1日2、3個の講義(全編英語)を受けたり、現地の弁護士事務所や裁判所を見学したりしました。

私のこれまでの人生の中で、最も楽しかった2週間であり、できることならば、もう一度参加したいと思っているイベントです。

私の参加をご快諾いただいた顧問会社の皆様と、つわりが苦しかったにもかかわらず、参加を許可してくれた妻には本当に感謝しています。

このときのことは、また別のシリーズとして、皆様にご紹介したいと思っています。

今回は、その番外編というか、おまけというか(本編より先なのですが)、ワシントンDC滞在中にニューヨークへ向かったときのお話です。

列車に乗ってワシントンDCからニューヨークへ

ワシントンセミナーの期間中、私たちは、ワシントンDCから少し離れたメリーランド州ベゼスタのホテルに滞在していました。

講義や見学があるのは平日で、土日はフリーとなっており、私はかねてから土日にはニューヨークに行ってみたいと思っていました。

ワシントンDCからニューヨークへは、電車で3時間ほどかかります。

事前に、始発のチケットを購入しておきました。

出発はワシントンDCのユニオンステーションですが、ニューヨーク行きの最も早い便に乗る場合、ホテルからユニオンステーションへ向かう地下鉄が動いていない、あるいは、始発でも間に合わない可能性がありました。

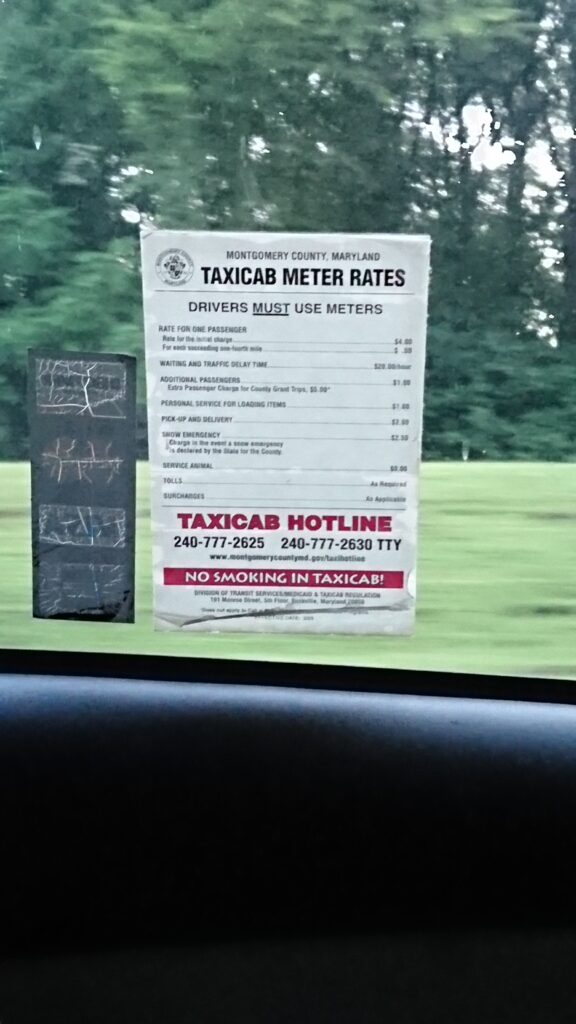

そこで私は、宿泊先のホテルのフロントに、土曜日の朝、タクシーを呼んでくれるように伝えていました。

恐怖のタクシー乗車体験

土曜の朝、タクシーが来て、私は、運転手に、ワシントンDC中心部にあるユニオンステーションに向かって欲しいと伝えました。

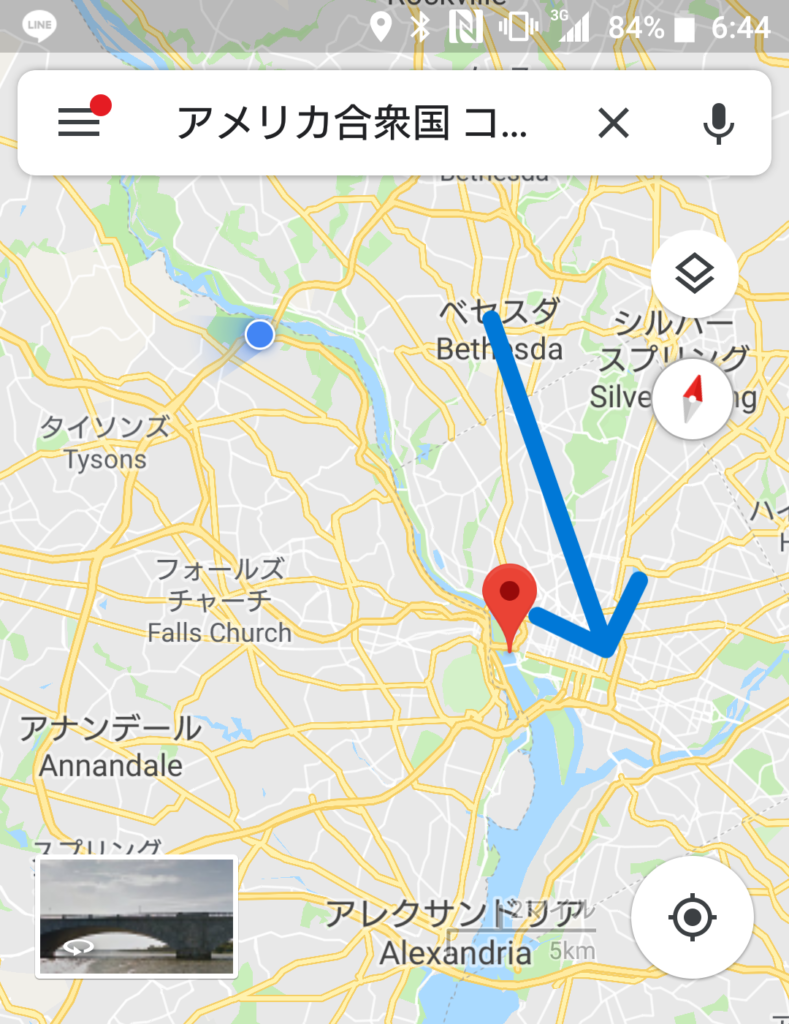

ユニオンステーションは、当時宿泊していたホテルから南東の方角にあります。

私は当然南東側へ向かうのだろうと思っていました。

ところが、タクシーは、発車早々、北側へ向かって走り出したのです。

私は、途中でどこかでUターンするのだろうと思ってしばらく静観していたのですが、タクシーは北へ走り続け始めました。

ちょっとおかしいと思い、運転手さんに、ユニオンステーションに向かっているんですよね、と尋ねたところ、運転手さんは、道路工事をしていて混んでいるから、別の道を通っているだよ、と答えました。

まぁ、そういうこともあるのかと思い、またしばらく乗っていたのですが、そのうち、タクシーは西側へ向けて走り出しました。

私は再度運転手さんに、駅に向かっているんですよね、と確認しましたが、運転手さんは大丈夫だと言うばかりでした。

仕舞いには、タクシーは高速道路ばりにビュンビュン飛ばす車ばかりの何車線もある道に入りました。

しかも、道路の隣は完全な森!!

グーグルマップを見てみると、タクシーは駅とは違う、完全に明後日の方向に向けて走っていることが分かりました。

青矢印の始点がホテルで、矢印の先が駅の場所です。

しかし、タクシーはルートから大きく外れ、青点の位置まで来てしましました。

ホテルから約10キロ、車で15分ほど走った状態です。

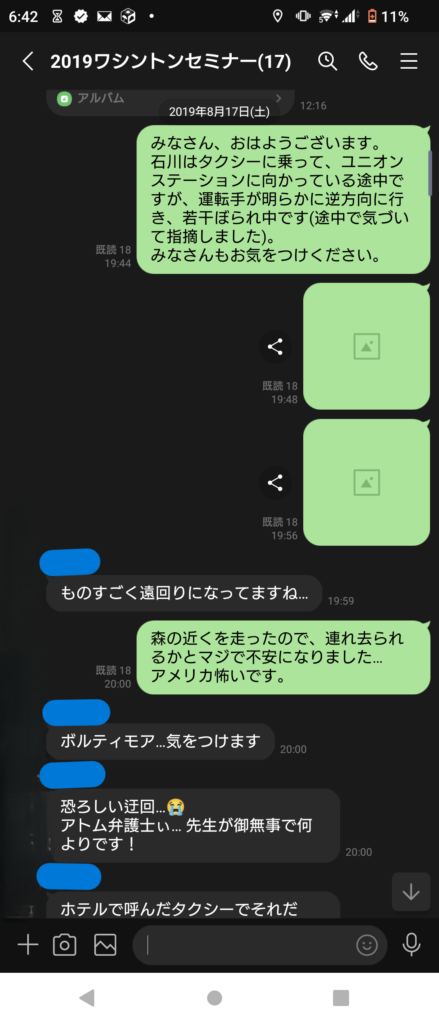

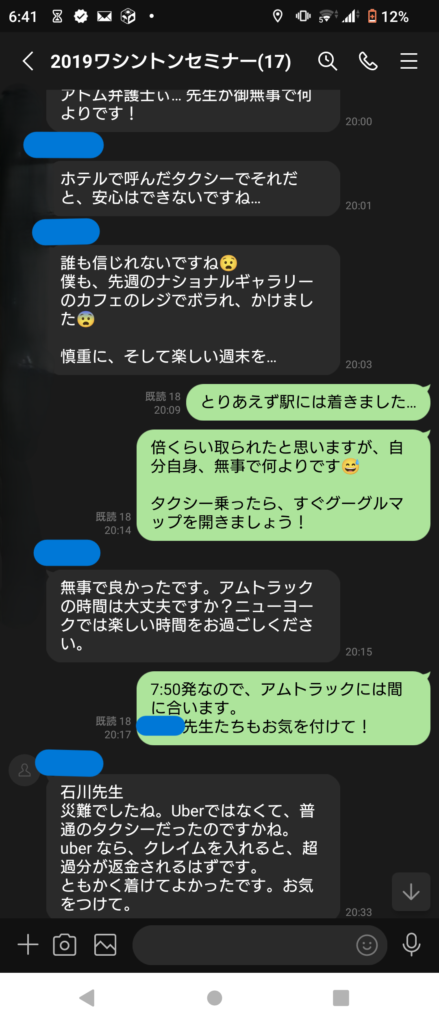

私は、誘拐されているものだと思い、パニックに陥りました。

運転手さんに、お願いですから、駅に向かって下さいと何度も懇願しましたが(まさに懇願でした)、運転手さんは、駅に向かっている、大丈夫と繰り返すばかり。

一時はタクシー会社に電話をしようか、タクシーから飛び降りようか、とも考えました。

全く、生きた心地がしませんでした。

そのうち徐々にタクシーは南下し、駅が近づいてくるとようやく安心できました。

結局タクシーは、ホテルから駅までGを書くように走ったのです。

当時、ワシントンセミナーのメンバーでグループLINEを持っていたのですが、そのLINEに、タクシーに乗ったら明後日の方向に連れて行かれたものの、とりあえず無事である旨を報告しました。

清算時にチップを支払う画面が表示されたのですが、0が無かったので、仕方なく1ドルと入力。

おそらくタクシーの運転手は、距離を稼ごうとして遠目のルートを通ったものと思いますが、本当に怖かったです。

香港でデパートの非常ベルを鳴らしてしまったり、ラスベガスで白昼堂々カツアゲされたりもしましたが、今回ご紹介した件が、これまで海外で一番ヤバいと思ったできごとでした。

このときGrabが使えていたら、距離稼ぎの運転のために、誘拐されたと勘違いすることも無かったでしょうに、ということで、以前のブログで言及した次第です。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

マレーシア旅行6~日本という国を久しぶりに外から見て

大都会とジャングルという双極の印象

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

ゴールデンウィーク明けから始まったマレーシア旅行のお話も今回で最後です。

気が付けば、すっかり夏、7月下旬になってしまいました。

さて、今回のブログは、マレーシア旅行を通じて、私が思ったことを中心に書いていきたいと思います。

私がクアラルンプールを訪れる前、義姉夫婦の情報で、クアラルンプールは、ものすごい都会であると聞いていました。

ガイドブックを見ても、超高層ビルが建ち並んでおり、実際、ブキッビッタンなどの繁華街は、ものすごく栄えています。

東京に住んだことの無い、田舎者の私の感覚ですが、まるで山手線のどこかの駅の街中にいるような、都会感がありました。

私は、このような繁華街を訪れて、あるいは、世界第2位の高さを誇るムルデカ118などを見て、日本はマレーシアにも追いつかれ、追い越されようとしているのではないか、という感覚を持ちました。

しかし、他方で、羽田から7時間、クアラルンプール国際空港に着陸するというとき、地表は真っ暗で何も見えませんでした。

それもそのはずで、クアラルンプールの周りはジャングルだったからです。

空港に向かう帰りの車窓では、何分間もジャングルの風景が続きました。

マレーシアでは、都会は非常に近代的ですが、全国的に見た場合、おそらくそのような地域はごくごく僅かなのでしょう。

そういえば、水曜どうでしょうのジャングル探検も、マレーシアが舞台でしたね。

LOOK EAST!

私たちは、日頃日本にいて、日々、ネガティブなニュースに晒され続けています。

GDPが4位になるだの、円安が止まらないだの。

日本でポジティブなニュースといえば、大谷翔平選手の大活躍くらいでしょう。

私はネガティブなニュースに晒され続け、日本という国に対して悲観的であり続けてきました。

しかし、マレーシアに来て、日本はすごく大事にされている国なんだなと思いました。

まねきねこやら、ドンキやら、すき家やら、日本のものは山ほどあります。

どこから来たのかと聞かれ、日本からだと答えると、皆さん、とても興味を持って話を聞いてくれました。

日本という国をとても大切に扱ってくれている印象を受けました。

マハティール首相時代にLook East政策が採られた影響もあったのかもしれませんが、そのように感じました。

日本が今のままで良いとは言いませんが、日本という国に対して、もっと自信を持っても良いのではないかと思いました。

My grassroot effort~私の草の根活動

短い間でしたが、マレーシア滞在中、久しぶりに英語を話す生活をしました。

マレーシア旅行の中では、何よりもそれが楽しかったです。

もっとも、訛りがあったのかもしれませんが、必ずしもうまく聞き取りができたわけではなく、“Name”レベルで、単語が聞き取れないこともありました。

しかし、久しぶりに英語を話す生活をして、自分自身の言葉で、直接現地の人と話をして、新しい文化や考え、現地の人の思いに触れることができたことはとても楽しかったです。

やはり英語の勉強は続けていきたいなと思いました。

先ほどもお話ししましたが、マレーシア滞在中、マレーシアの国の人たちが、日本をとても大切に扱ってくれているように感じました。

実際、私が話をした中では、日本を訪れたことがある人も多く、実際に日本を訪れたときにも日本のことを気に入ってくださったようでした。

私は、このようなマレーシアでの体験を経て、世界中のもっと多くの方に日本を知ってもらいたい、日本のことを好きになってもらいたいと思いました。

帰国後、この2つの思いがマッチングしまして、結局何を始めたのかと言いますと、「Hello Talk」というアプリです。

近くに住んでいる日本語学習者を検索するページの見た目が完全に出会い系アプリなので、妻からあらぬ誤解を受けぬよう、利用開始と同時に、妻にはこのようなアプリを始めたことを伝えました(汗)

仕組みはFacebookに似ていますが、自分が英語で投稿した記事について、他のユーザーが訂正をしてくれたり、「Lawyer」と「Attorney」はどのように違うのでしょうか、などといった質問に他のユーザーが答えてくれたりします。

このアプリでは、電話で他のユーザーと話をすることもできますが、忙しかったり、時差の関係だったりして、なかなか電話機能は使えていません。

これまでお話できたのは、韓国の方、インドの方、ルワンダの方です。

せっかくなので、もっと電話機能で話をしたいと思っているのですが、日記投稿機能だけでも、(それなりの頻度で投稿すれば)随分英語力が鍛えられると思います。

私は、まだまだ冠詞(a,theなど)を忘れがちなのですが・・・。

これからも英語の勉強を継続していきたいと思います。

そして、次回は、家族で海外旅行に行きたいと思っています。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

マレーシア旅行5~クアラルンプール観光

マレーシアの歴史が学べる国立博物館

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

今回は、クアラルンプールの街中で行った観光についてお話しします。

クアラルンプール滞在2日目、義兄に車を出していただき、街中を観光させてもらいました(以前ご紹介した裁判所の件は、この日の最初の見学地でした)。

さて、クアラルンプールの玄関口的な駅として、KLセントラルという駅があります。

クアラルンプール国際空港から、KILAエクスプレスという特急列車で、25分ほどで着く終点の駅です。

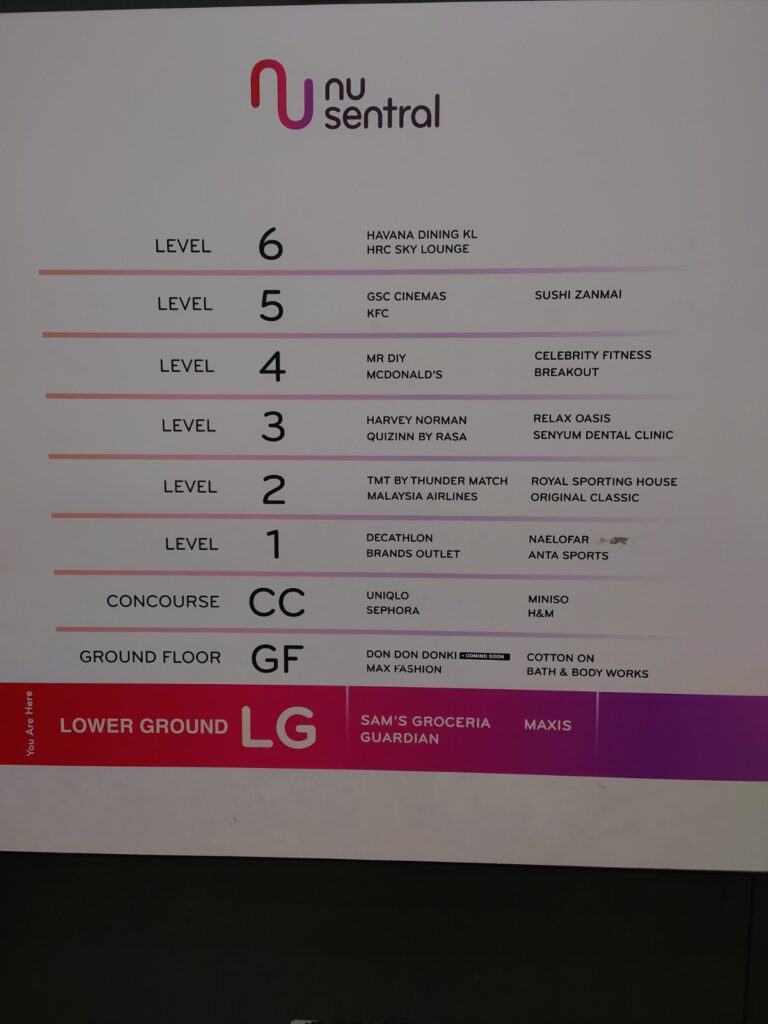

KLセントラル駅には、NUセントラル(ニューセントラル)というショッピングセンターが直結しており、こちらのGフロアに良い両替屋があることは、以前のブログでご紹介いたしました。

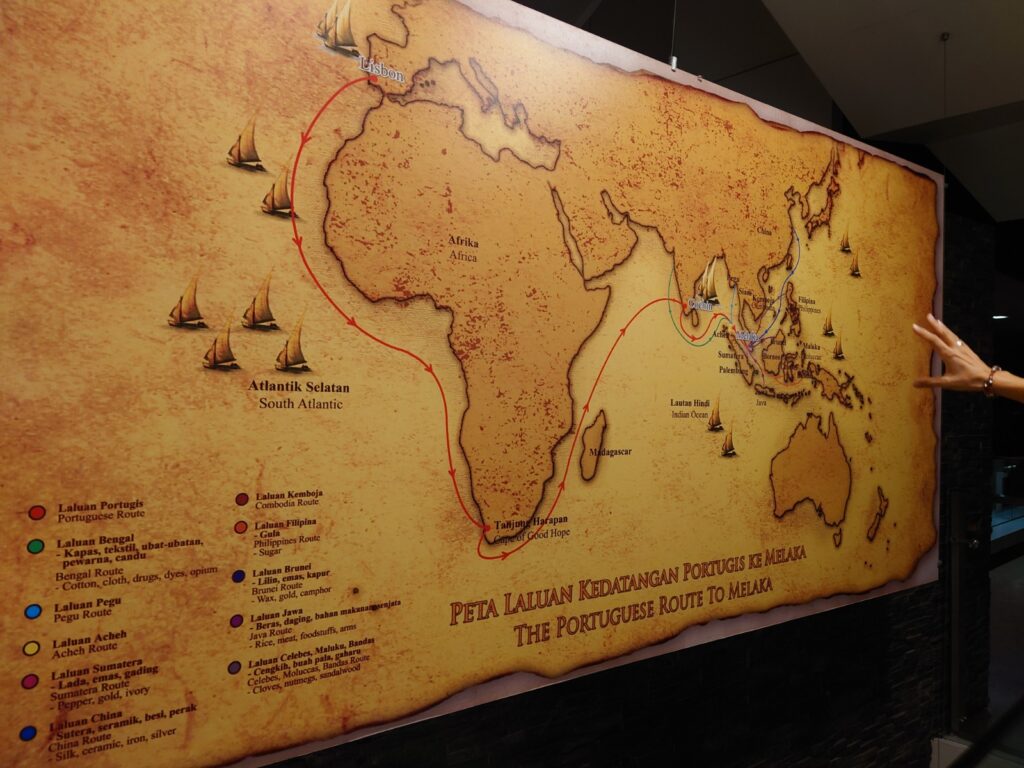

KLセントラル駅の正面に、国立博物館があります。

お義姉さんに色々とお調べいただいたのですが、日本語のガイドさんもいらっしゃり、午前10時からガイドツアーが組まれています。

私たちがお世話になったガイドさんは日本人で、マレーシアを巡る数々の歴史的事象を淀みなくご案内いただき、大変楽しく、勉強になりました。

国立博物館を見学される場合には、日本語ガイドのツアーに参加することを強くお薦めします。

私たちは、博物館の中のBフロアから参加させていただいたのですが、所要時間は、おそらくツアー全体で2時間弱というくらいじゃないかと思います。

早めに見学をして廻っても、それくらいの時間は十分必要なボリュームです。

説明文を読みながら、個人でゆっくりゆっくり見学していったら、3~4時間はかかると思われます。

様々な展示物があり、大変面白い博物館でした。

個人的には、ホモエレクトス(原人)だったと思いますが、先史時代エリア(Aフロア)で、その頭蓋骨の写真を撮り忘れてしまったことを後悔しています。

先史時代から現代まで、マレーシアの歴史が分かる博物館です。

マレーシア観光と言えば、これ!!、という扱いのスポットではないのかもしれませんが、大変オススメです。

チャイナタウンとまさかの「再会」

この日の午後は、まずチャイナタウンに連れて行っていただきました。

当初廻ることはできないだろうと思っていたのですが、車を出していただいた義兄にお願いし、連れて行っていただきました。

大感謝です。

チャイナタウンには壁画コーナーがあります。

あまり長く、広い場所ではないですが、とても雰囲気の良いスポットでした。

私たちが訪れたときには、ちょうど階段の上にある壁画をバックに、結婚式の写真撮影をされていました。

また、チャイナタウンには、ヒンズー教のお寺があり、内部を見学しました。

中国人にとって、ヒンズー教はそれほどメジャーではないと思うのですが、なぜチャイナタウンにヒンズー教のお寺が建てられたのでしょうか(もしかすると、時系列が逆なのかもしれませんが)。

ヒンズー教寺院を見たのは初めてでした。

極彩色のきれいな寺院でしたが、個人的に、シヴァ神に踏みつけられている夫を見て、「結婚生活は『忍耐』の『忍』!!」という裁判官たちの件を思い出してしまいました。

チャイナタウンからは、近時建設された世界で二番目に高いビル(一位はドバイ)、ムルデカ118を臨むことができます。

低層建物が多いチャイナタウンの町並みを背景に、天を突き刺すようなムルデカ118は、何とも言えないコントラストでした。

そして、チャイナタウンでは、まさかの「再会」がありました。

義兄が「あれ、こここんな店あったんかいな。」とふらっと立ち寄った店に、カンボジア・シェムリアップのレッドピアノという飲食店にあった赤い人型のランプがあったのです!

↑こちらはクアラルンプールの「彼」

↑こちらはレッドピアノの「彼」

まさか「彼」とマレーシアで再会するとは思いませんでした。

チャイナタウンの後は、国立モスクに連れて行っていただきました。

金曜日でしたが、お祈りが終わりかかった時間に到着し、ほとんど待つことなく入場することができました。

国立モスクについては、以前のブログをご覧ください。

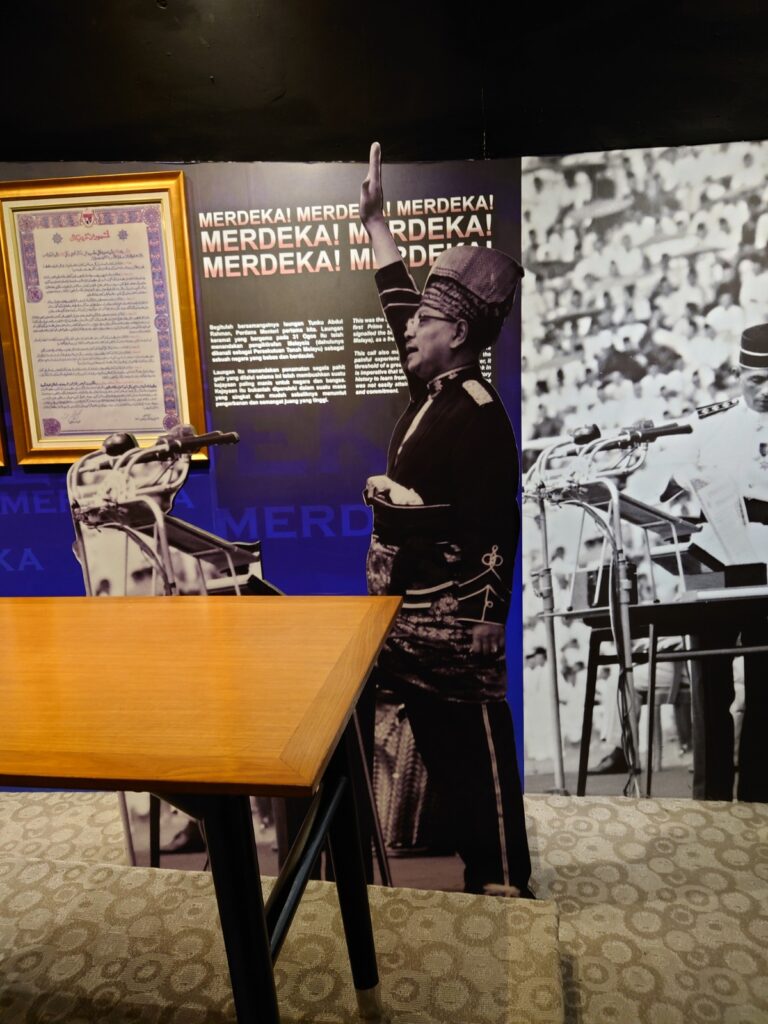

ムルデカスクエア

国立モスクを訪れた後には、ムルデカスクエアに行きました。

「ムルデカ」というのは、マレー語で「独立」という意味です。

まさに広場であり、とても爽やかな気持ちになれる場所です。

ただし、日陰がないので、酷暑の日は要注意です。

ムルデカスクエアからは、イギリス統治時代に建てられた建物が見えます。

現在は最高裁判所として使用されているようで、内部の見学はできません。

また、ムルデカスクエアには、初代首相が独立を宣言した際の様子をモザイク画で再現したものがあります。

先ほど紹介したムルデカ118(超高層ビル)は、独立宣言時の首相の姿形を表したものだと、国立博物館のガイドさんから伺いました。

なるほど、言われてみると、確かにそのとおりの形でした。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

マレーシア旅行4~モスクとイスラム教の話

シャー・アラムのブルーモスク

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

今回は、再びマレーシア旅行の話に戻りまして、マレーシアの国教であるイスラム教に関するお話をご紹介いたします。

マレーシアは、アジア諸国で、イスラム教を国教とする数少ない国です(他には、インドネシアとブルネイがイスラム教を国教としているようです)。

今回の旅行では、イスラム教の教会ともいえるモスクを何か所か見学してきました。

私が見学したモスクは3つ。

クアラルンプール中心部にある国立モスク、シャー・アラムにある通称ブルーモスク、プトラジャヤにある通称ピンクモスクの3つです。

私はブルーモスクが一番好きだったので、まずはブルーモスクからご紹介します。

私はオプショナルツアーを予約して、ブルーモスクとピンクモスクを1日で巡りました。

ブルーモスクまでは、クアラルンプール中心部から車で40分くらいです。

ガイドさんが、車の中で、日本とマレーシアとの関わりについてお話ししてくれました。

そこら辺の日本人より数十倍日本史に詳しい、プロ魂のガイドさんでした笑

外に出るとめちゃくちゃ暑いのですが、目に涼しいブルーモスク。

ブルーモスクは、4本のミナレット(塔)と、世界一の大きさのドームが特徴であるということです。

とてもきれいなモスクでした。

中では、現地のガイドさんが色々と説明をしてくれたり、いわゆるフォトジェニックな写真の撮り方までレクチャーしてくれたりします。

ガイドさんはとても親切で、写真も撮ってくれます。

ガイドさんの説明は基本的に英語ですが、非常に分かりやすかったです。

モスクに入るときには、女性は髪の毛を隠すことが必須です。

男性もハーフパンツの場合は、ローブを羽織る必要があります。

ヒジャーブやローブは貸してくれます。

ローブは、各モスクで異なっており、ブルーモスクのローブは青色でした。

ブルーモスクに入ってすぐのところに、青いタイルの壁があります(下の写真の壁です)。

こちらの壁は、トルコ・イスタンブールのブルーモスクからいただいたものだそうです。

とてもきれいなタイルでした。

金曜日には、たくさんの人がお祈りに訪れるそうです(お祈り中は観光ができなかったと思います)。

ブルーモスクは収容人数がとても多く、3万人が一度にお祈りできるそうです。

ただし、男女は別で、確か金曜日のお祈りのときのことだと思いますが、男性が1階であるのに対し、女性は2階だそうです。

また、このモスクには王族もたびたびお祈りに来られるようです。

目にはとても涼やかな建物なのですが、非常に暑く、見学中に汗だくになりました。

見学の終盤に水を売っているところがありますが(オプショナルツアーでは、最後にガイドさんが冷たい水をくれましたが)、ツアー中には水を携行した方が良いでしょう。

熱中症になってしまいます。

クアラルンプール中心部にある国立モスク

クアラルンプール中心部に、国立モスクがあります。

ここにはクアラルンプール2日目に行きました。

ハーフパンツではなかったのですが、せっかくだからということで、ローブを貸していただきました。

国立モスクもとても大きなドームがありました。

ブルーモスクやピンクモスクと比べると、素朴なモスクという印象ですが、水が涼しげな印象のモスクでした。

プトラジャヤのピンクモスク

ブルーモスクと同じオプショナルツアーの中で訪れたのが通称ピンクモスクです。

ピンクモスクは、プトラジャヤという21世紀になってから完成した(まだ開発途上ですが)新しい行政都市にあります。

サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジを模したモノレールの橋がありますが、予算の関係なのか、工事が止まってしまっているようです。

当初、ブルーモスクとは別の日に電車を使って来ようと思ったのですが、最寄り駅からピンクモスクまで向かうのが非常に大変らしく、ピンクモスクが入っているオプショナルツアーを選択しました。

私のツアーの場合は、モスクの中に入る前に、湖を周遊するクルーズがありました。

クルーズは40分~50分ほどありましたが、ピンクモスクが見えるは、最初と最後だけで、他は湖周辺部の説明が続きます(英語です)。

同じ経路を往復する感じなので、景色の良さに左右はありません。

ただし、私のように、クルーズ後半で居眠りをしてしまう恐れがある人は、先にピンクモスクを近くで見ることができる右側に座ることをお薦めします。

私は、外の暑さにやられ、船の冷房の心地よさに負け、居眠りをしてしまいました。

クルーズ後、ピンクモスク内を見学しました。

写真では人がまばらに見えますが、実際には、かなり大勢の人がいました。

こちらのモスクのローブは、赤色です。

ピンクモスクの方がブルーモスクよりも人が多く、観光チックな感じがしました。

ただし、お祈りの時間になると、信者の方が集まり、モスク内でお祈りが始まります。

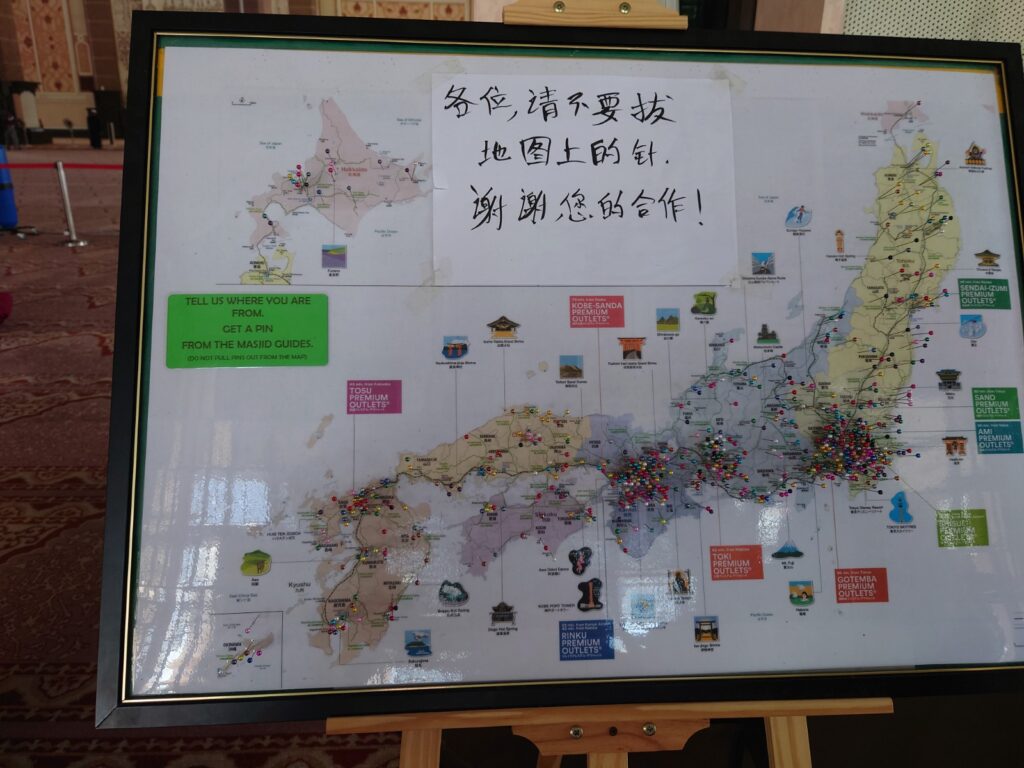

ピンクモスクで面白いと思ったのが、1マレーシアリンギット(35円前後)を寄付することで、地図に安全ピンをさせるというものです。

日本の場合、日本地図があります。

私も1リンギットを寄付して、安全ピンをもらい、静岡に刺しました。

なお、先ほど国立モスクではローブを貸してくれたという話をしましたが、ピンクモスクでは男性の場合、長ズボンを履いているとローブを貸してもらえませんでした。

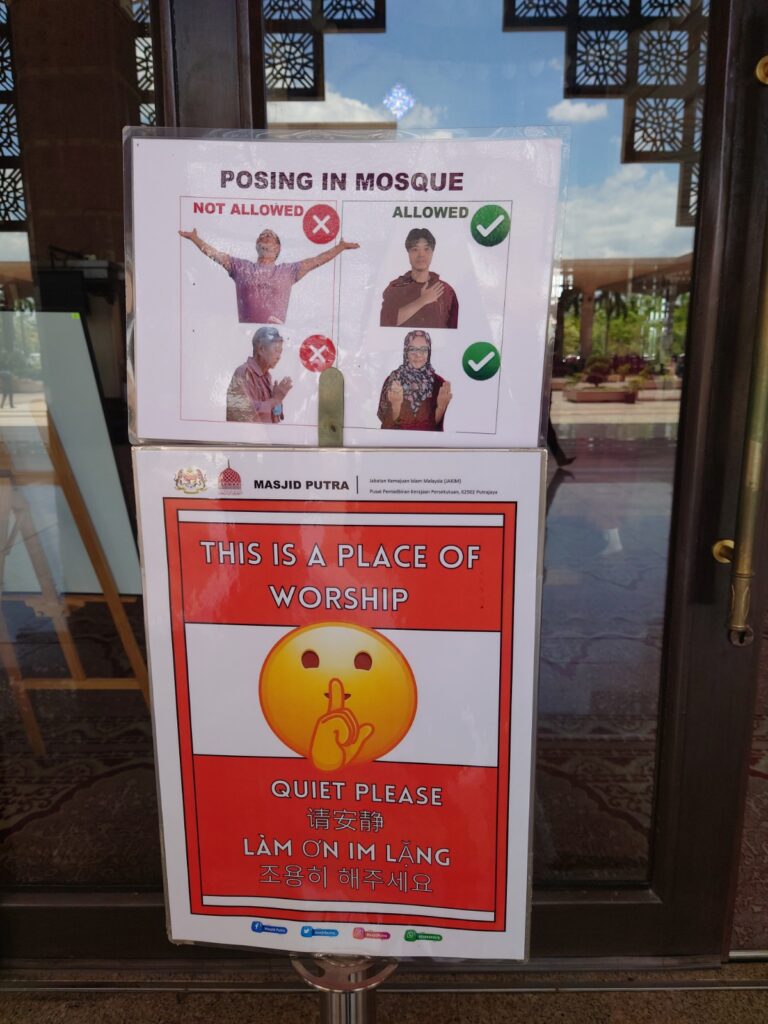

また、モスク内でとれるポーズについて注意書きがあるなど、観光チックでありながら、他のモスクよりも厳格な面も見られました。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士石川アトムの静岡高校同級生の話

駒井千紘さん~「満タサレズ、止メラレズ」の原作者

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

これまで3回マレーシア旅行のお話を書いてきまして、まだ何回かマレーシアのお話があるのですが、一旦お休みをいただきまして、今回は、私の静岡高校時代の同級生のお話をしたいと思います。

なぜ、このタイミングでこの話なのか、と言いますと、次の日曜日6月23日の夜11時55分から、「満タサレズ、止メラレズ」というドラマがスタートするからです。

このドラマは、筧美和子さん、鈴木ゆうかさん主演で、買い物依存症、SNS依存症に陥った女性をテーマとしたもので、原作は、コミックシーモアで連載された同名のマンガです。

そして、このマンガの作者である駒井千紘さんは、私の中学校、高校時代の同級生でして、そのため、ドラマスタートの直前である今回、告知をさせていただいたという流れです。

こちらのドラマ、ABCテレビでの放送なのですが、今の時代は素晴らしい!

TVerやABEMAでも見逃し配信が行われるようですので、静岡県内の皆様も、ぜひご視聴ください。

私は、あまり駒井さんが絵を描くというイメージを持っていなかったのですが、中学の合唱コンクールの際、指揮者をされていて、その表現ぶりが話題になっていましたし、高校では演劇部に所属されるなど、今にして思えば、「表現派」だったのでしょう。

駒井さんとは、高校3年生のとき同じクラスでした。

駒井さんは、静岡高校で年一番盛り上がる、クラス対抗の仮装大会で、主演6人のうちの1人を務め、見事我がクラスを優勝に導きました。

ちなみに、私も主演6人のうちの1人でして、駒井さんはサルの役、私は原始人の役でした。

人間役の主演は、当時の日本国首相、ロシア大統領を模した2名のみでしたが、特に日本国首相の方は、本人そっくりと好評でした。

なお、静岡高校の仮装は、少なくとも当時は、セリフ厳禁(効果音はOK)のお芝居ないしミュージカルとなっており、似ているか似ていないかということではなく、テーマ性、表現性、小道具大道具などの舞台装置のできを総合考慮して、クラスごとに点数が付けられていたものと思います。

静岡高校時代の青春といえば、まずこの行事を思い浮かべます。

原田夏希さん~朝ドラ主演女優

続いてご紹介する静岡高校の同級生は原田夏希さんです。

原田さんは高校1年と2年のとき同級生でして、当時高校では、学年を超えて、すごい美人がいると噂になっていました。

原田さんは、高校1年生のころからマクドナルドのCM(確かモンスターズインクが出てくるもの)に出演されていて、その後、映画「ピンポン」で、窪塚洋介さんに「あんた、卓球止めたんでしょ。」と言ったり、朝の連続テレビ小説「わかば」で主演を務められたりしました。

また、私が大好きだった「ハチミツとクローバー」のドラマ版で、山田あゆみ役を演じられました。

原田さんとは、高校1年と2年のとき同じクラスでした。

原田さんは、高校時代から女優業等で大変活躍されていましたが、全く気取ったところがなく、むしろ気さくな感じでした。

ただ、生物の授業で、死んだらどうしてもらいたいか、ということが話題になった際、大抵の生徒は、土葬か火葬と言う中、原田さんは「剥製にしてほしい。」とおっしゃり、なるほど、さすが芸能人は言うことが違う、と当時思いました。

でも、基本は、気さくなんですよ。

先日、私が庭で畑仕事をしていましたら、道路側から「アトムくん?」と背中越しに声を掛けられ、ふりかえると、原田さんで、ビックリしました。

小野友樹さん~超売れっ子声優、増井浩俊さん~侍ジャパン守護神

小野友樹さんは、「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」の主人公、東方仗助役を始め、数多くの役を担当され、ご自身のレギュラー番組(テレビ、ラジオ、インターネット配信を含む)を多数お持ちの、私の義弟が言うには、「超売れっ子」の声優さんです(義弟はアニメが大好きです)。

小野くんが声優業をされているということは、5、6年前の同窓会の際に、彼のビデオレターを見て知ったのですが、ここまで活躍されているということは最近まで知りませんでした。

小野くんとは、高校の際、「君がアトム君か。」と言われたこと以外、全く交流が無く、クラスも違いました。

しかし、小野くんとは体育の授業が同じであり、当時静岡高校の体育では、「高校生体操」という準備運動があったのですが、小野くんが、お手本どおりというか、むしろやり過ぎというか、あまりにキチキチっと高校生体操をやるので、高校入学当初から、「誰だ、あいつは。」と話題になっていました。

増井くんに至っては全くお話をしたことが無いのですが、紹介させてください。

増井くんは、大学卒業後、社会人野球を経て、日本ハムファイターズ、オリックスバファローズでプロ野球選手として大活躍されました。

最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得されたり、野球日本代表(侍ジャパン)の守護神(抑え)として活躍されたりしました。

いつか増井くんの試合を見に行きたい、見に行きたいと思いつつ、増井くんの所属チームが日ハムとオリックスであったため、なかなか見に行く機会が無いと思っていたところ、昨年引退を発表されました。

大変残念でした。

今後、増井くんがどのような道を進むのか、指導者としての道もあり得るのか分かりませんが、また違うステージで活躍される際には、応援に行きたいと思います。

それにしても、ただの県立高校の一学年に、これだけのタレントが集まっていたとは、すごいことですよね。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

マレーシア旅行3~マレーシアの裁判所に行ったときの話

クアラルンプール市中では基本的にクレジットカードで買い物ができます

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

今回もマレーシア旅行のことを書いていきます。

ここ3回くらい(そしてこの後3回も、そのほとんどが)、法律、弁護士とあまり関係がない内容になっていますが、今回は、ちょこっとだけ「裁判所」の話が出てきます。

さて、私はクアラルンプールに3泊4日滞在しましたが、ほとんど現金を使うことがありませんでした。

両替をしたのは、滞在中1回だけ、それも1万円だけでした。

クアラルンプールで私が行ったお店のほとんどでは、クレジットカードが利用できました。

ただし、AMEXを受け付けていない店がそれなりに多くありました。

マスターのカードがあったので、事なきを得ましたが、AMEXユーザーの方は要注意です。

なお、万が一、これからクアラルンプールに行こうかと思っている人がこのブログをご覧になられたときのために記載しておきますが、マレーシアでの両替は、現地の都市部の両替商で行う方が、レートが良いようです(日本の空港でのレートと比べても1マレーシアリンギットあたり4~5円程度違いました)。

いくつかのウェブサイトでも推薦されていますが、KLセントラルに併設されているNUセントラルのGF階(LGではなかったはず)にある両替商のレートが良いようで、私もここで両替しました。

ただし、開店時間は午前10時からです。

私は、クアラルンプール初日、マクドナルドに行く前にも立ち寄っていたのですが、そのときはまだ閉まっていました。

また、翌日の昼頃に来たときには、長蛇の列ができていました。

時間に余裕がないときにはお薦めできません。

15分くらい義兄に順番待ちをしていただき、私はその間に、同じ階のスーパーでお土産用の紅茶を買ってきました。

スーパーのフルーツは、とても色鮮やかで美味しそうでした。

そして安い!!

裁判所の売店ではクレジットカードが使えませんでした

クアラルンプール市中では、基本的にクレジットカードが利用できます。

ただ、お義父さんの話によると、デパートでトイレに行った際、現金が必要であったようです(チップのようなものでしょうか)。

私もクアラルンプール滞在中、クレジットカード自体が使えなかったことが2度ありました。

一度目は、滞在2日目。

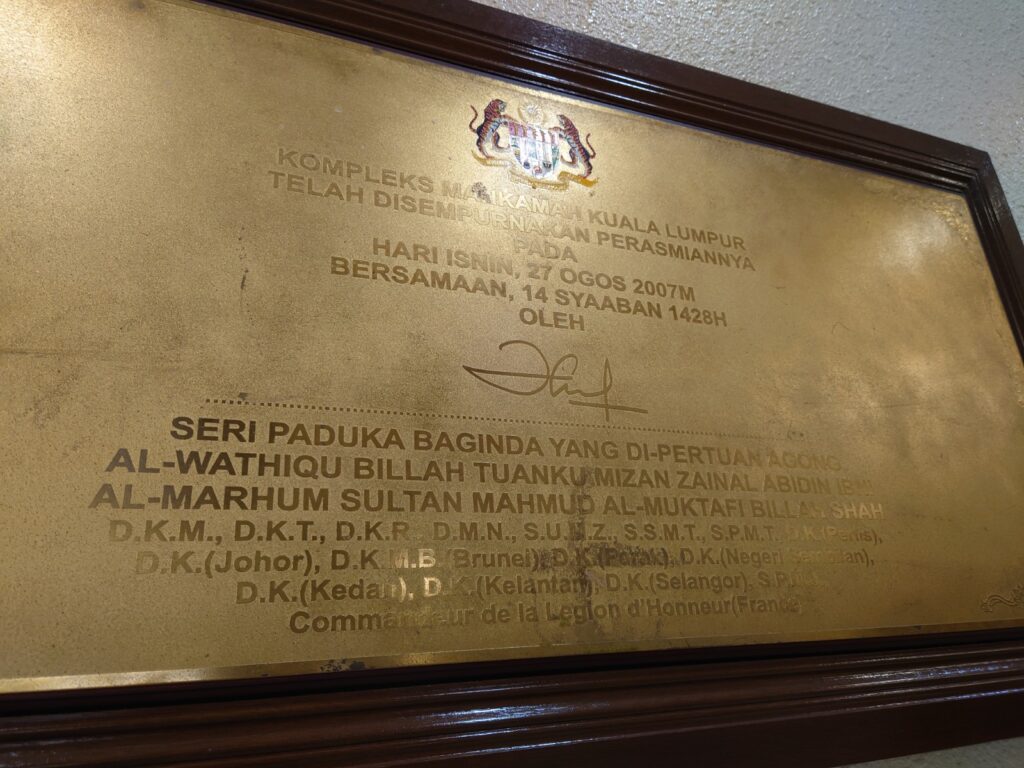

義兄に車を出してもらい、高等裁判所(?)の見学に行ったときのことです。

多くの方には、何の興味も湧かない施設だと思いますが、弁護士という職業柄か、私は、スケジュールに余裕があって、簡単に行けそうなところであれば、外国の裁判所を訪れてみたくなってしまいます。

今回は、義兄のご自宅からクアラルンプールの国立博物館へ向かうのに、寄ってもらってもそれほど遠回りにならなさそうだったので、寄っていただきました。

まず、建物の外観ですが、かなりご立派な感じ。

「権威」を感じる建物でした。

何をやっていたのかよく分かりませんが、大量のテレビカメラが来ていました。

入口では、服装チェックがありました。

義兄も私もハーフパンツでしたが、モスクなどと同様に、ハーフパンツはダメとのこと。

義兄が、私が日本から来た弁護士で、勉強のために5分だけ(ハーフパンツで)見学させてもらえないかと言って、守衛さんと交渉してくれたのですが、笑顔で「ダメ」と断られました。

そもそも私が「裁判所に行きたい」と言い出したのが、国立博物館へ出発する15分ほど前のことであり、ハーフパンツがダメなどという情報は全く知りませんでした。

幸いにして、スーツケースを帯同しており、その中に長ズボンがあったので、義兄と私とで長ズボンに履き替え、あるいは重ね履きをし、その後、裁判所建物内への入場を認めていただきました。

手続そのものを見ることはできなかった(やっている様子も無かった)のですが、建物内部を見学させてもらいました。

地下1階には、窓口(カウンター)付の銀行があったのですが、保釈金の振込みとかに利用されるのでしょうか。

オーストラリアでも、アメリカでも、裁判所にATMがありました。

裁判所でお金を降ろして、罰金とかを払うんでしょうか・・・・。

同じく地下1階には売店がありました。

写真は売店内にあった法服です。

売店で本を1冊買おうとした際にクレジットカードを使いたかったのですが、機械が壊れていて使用不可とのこと。

義兄が現金を持っていたおかげで、立て替えていただきました。

まさか裁判所の売店でカードが使えないとは思いませんでした。

こちらで買った本は、事務所に飾ってあります。

売店でもらった紙袋には、法律関係っぽい絵が入っていました。

こちらの紙袋は、先輩弁護士へのお土産用に使わせてもらいました。

空港のカフェでもクレジットカードが使えなかった!!

最終日、帰国のため、クアラルンプール国際空港に行ったときのことです。

時間があったので、コーヒーを飲みながら仕事をしようと思い、ローカルっぽいお店に向かいました。

若い男性の店員が、ワンオペで注文と提供を行っているお店でした。

どうも先に注文していたお客さんの商品の作り方が不案内であったようで、ファイルに綴じられたレシピのようなものを見ながら一生懸命コーヒーを作っており、ジェスチャーで、注文はちょっと待ってくれ、とのことでした。

あるコーヒーにはホイップクリームを乗せたり、別のコーヒーには何らかの粉末を振りかけたりしており、先のお客さんが注文した4つのコーヒーを5分以上かけて作り上げ、ようやく私の注文となりました。

私はシンプルにアイスのアメリカーノを注文し、会計に移ろうとしました。

そうしたところ、彼は、クレジットカード端末のレシートが出てくる部分を開封し、レシート用の紙が無いのでカードは使えない、現金は無いのかと尋ねてきました。

あいにく帰国便に乗る直前で、現金は使い果たしており、仕方なくスタバに向かいました(スタバでは問題なくカードが使えました)。

感熱紙が切れているからカードが使えないって、これだけ大きな空港のお店で、そんなことあるんかいなと驚きました。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

マレーシア旅行2~クアラルンプールという街について

クアラルンプールは治安の良い大都会

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

前回のブログから、5年ぶりの海外旅行、マレーシア(クアラルンプール)での思い出をご紹介しています。

今回はその2回目で、クアラルンプールの街のことをご紹介したいと思います。

何となく、東南アジアというと、発展途上のイメージを持たれる方も多いかもしれません(これ自体が私の偏見でしょうか)。

しかし、クアラルンプールは大都会でした。

マレーシアの人口は3300万人ほどと、日本の約4分の1ですが、クアラルンプールの賑わいは東京かと思うほどでした(あくまで私個人の、田舎者の感覚です)。

実際、クアラルンプールの広さは東京23区の約4分の1、人口は188万人(東京23区の人口は概ね980万人)ということなので、クアラルンプールは、ほとんど東京23区と同じくらいの人口密度になるのではないでしょか。

クアラルンプールでは、道路の路面や道路端の雰囲気なんかは「東南アジア」感がありますが、超高層ビルがあちこちに建っており、中心部には、数えるのが大変なほど巨大なショッピングモールがあります。

その一つ一つはとてもきれいで、洗練された印象を受けます。

多くのガイドブックに書かれているように、クアラルンプールは非常に治安が良い印象を受けました。

クアラルンプールで治安の悪そうな場所に行っていないという前提で、私の決して多くない海外旅行経験で言えば、ハワイのような安心感があります。

しゃべられている言葉が外国語で、街中に多少きれいじゃないところもあるということを除けば、クアラルンプール中心部の街の雰囲気は、東京と似ているかもしれません。

ただ、これは、あくまで私の個人的な感覚です(しかも東京に住んだことがない私の)。

配車アプリGrab

日本では、ようやくライドシェアが限定的に解禁されたところですが、クアラルンプールでは、Grabという配車アプリ(アメリカでいうUber)が非常に浸透していました。

義姉夫婦には、初日からお土産を買いたいという私の希望を叶えていただいたのですが、ゲストが2人(私と義父)増えた関係で、自家用車でなく、Grabで大きめの車を手配していただき、合計6人(運転手除く)で1台の車に乗り、ショッピングモールへ向かいました。

私自身は、アプリをインストールしながらも使用することはなかったのですが、Grabでは事前決済ができるため、知らない外国でタクシーに乗ってぼったくられるという心配もありません。

アプリ自体に、緊急通報ボタンという機能もあり、何かあったときには、すぐ運営会社に位置情報等が提供されるような仕組みになっています。

私がワシントンDCに行った際、このアプリがあれば、タクシーで、誘拐されたと勘違いしてパニックになることも無かったでしょうに・・・。

マレーシア旅行記が終わったら、スポットで、そのときの話を書きたいと思います。

1日が長い街クアラルンプール

もう一つ、クアラルンプールについて、日本人として言える、大きな特徴があります。

それは、夜明けが(日本人の感覚からして)異常に遅く、日没も(日本人の感覚からして)異常に遅いということです。

より具体的に言えば、この時期、朝の7時でも外は真っ暗です。

写真は朝の6時半ころのものですが、やはり外は真っ暗です。

午前7時30分から8時くらいになって、ようやく空が明るくなり初めて来たかなという感じです。

逆に、夜はなかなか暗くなりません。

夜の7時でもまだかなり明るいです。

日が落ちるのは、日本の夏と比べても随分遅いと思います。

私がクアラルンプールで楽しみにしていたことの第一は、ルーフトップバーに行くことでしたが、なかなか日が落ちず、夜景を楽しむまで時間がかかりました(汗)

やはり暑かったクアラルンプール

前回のブログで、義姉に南国のフルーツをたくさんご馳走いただき、南国に来たなと思ったという記事を書きましたが、やはり南国、クアラルンプールはめちゃくちゃ暑かったです。

以前、義兄から、湿度が低く、日本に比べればそれほど暑くないという話を聞いていたのですが、全然普通に暑かったです。

私が訪れた期間は、摂氏35度前後の日が続いていましたが、日向を歩いていると汗だくになりました。

水分補給は必須です。

しかし、デパートやショッピングモールで寒いくらいにガンガンに冷房をかけているというほどではなく、ショッピングモールでも半袖で過ごせました(以前、夏季にワシントンDCのロースクールに行った際には、冷房の効き過ぎで冷蔵庫の中にいるかと思うほど教室が寒く、膝掛けが必要なほどでした)。

街中でも電気自動車のバスが走っているなど、エコな印象の街でした。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

マレーシア旅行1~初めてのクアラルンプール

静岡→羽田→クアラルンプール

皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

以前のブログで、妻の姉夫婦が海外に居住してお仕事をされており、そのご自宅にお邪魔させていただくことになったという話を書きました。

そしてこのたび、5年ぶりの海外旅行で、マレーシア(クアラルンプール)に行って参りました。

このブログは、羽田への帰国便の中で書き始めています。

羽田空港からおよそ7時間半のフライトを経て、クアラルンプール国際空港に着きました。

現地は朝の6時半ですが、真っ暗です。

「朝が暗い件」については、また改めてご紹介します。

今回、私は、AirAsiaXという航空会社を利用しました。

AirAsiaは、事前注文をしない限り、原則として機内食無し(飲み物も有料注文制)、多くの飛行機で導入されていた座席のエンターテイメント無しというLCCです。

行きの便は羽田を夜中の0時前に出て、現地時間の6時半ころ着くというフライトスケジュールだったので、全く不便は感じませんでした。

私の旅行の定番~現地一食目は安定のマクドナルド

今回の旅行では、妻のお父さん(私にとっての義父)と一緒に、クアラルンプールを訪れており、お義父さんは空港でお義姉さんの旦那さん(便宜上「義兄」といいます)と合流し、私は、空港から特急列車でKLセントラルという駅に向かいました。

KLセントラルでの、クアラルンプール1食目は、マクドナルドでした。

いつもならここで、日本でも売っているソーセージマフィンなどの安牌を選んでしまうのですが、今回はちょっとだけ冒険して、マレーシアで初めて見る「OMELEETTE WRAP」(たまご巻き)という食べ物を注文しました。

しかし、いつまで経っても、私の注文「109」番ができ上がって来ないんですねぇ。

画面上、準備中のところに「108」まで表示されており、提供中のところに「200」という表示があります。

「108」の番号が「提供中」に表示され、じゃあ、次かなと思ってから10分が経ち、画面の「提供中」も120番台に行ってしまい、明らかにおかしいなということで、そこまで至って、ようやく店員さんに催促しました。

すると、そこから2~3分して、「109」が呼ばれました。

トータル15分くらい待ちました。

私が注文した「OMELEETTE WRAP」は、ハッシュドポテトと平べったい鶏の唐揚げを卵焼きで包んだものです。

あまり味がしなくて、まずくはなかったですが、それほど美味しいと思うほどでもありませんでした。

一緒に頼んだコーヒーは、かなり甘かったです。

合流した義兄から、マレーシアのコーヒーは、ブラックがないわけではないが、何もリクエストしないと砂糖の入った甘いものが出てくると教えてもらいました。

また、マレーシアはイスラム国家であり、豚肉を食べない人が多いため、鶏に関するメニューが充実しています。

食べ忘れてしまいましたが、マクドナルドでもフライドチキンを売っていました。

色とりどりの南国フルーツ

マクドナルドでマレーシア一食目を取り、合流した義兄に、ご自宅まで連れて行ってもらいました。

KLセントラルから20分くらい自動車で走ったところにあるモントキアラという高級住宅街です。

お義姉さんには、美味しいご飯をたくさん出していただきました。

また、フルーツが食べたいという私の希望を叶えてくださり、滞在中、様々なフルーツをご馳走いただきました。

マンゴーやドラゴンフルーツは食べたことがあったのですが、デーツ、パッションフルーツ、パパイヤなど、これまで食べたことがないフルーツを沢山ご馳走いただきました。

パッションフルーツが特に美味しく、甥御さんもお代わりしていました。

たくさんのカラフルなフルーツを出していただき、南国に来たな、と実感しました。

ありがとうございました!!

プール付のコンドミニアム

義兄のお家は、前々から広い広いとは聞いていたのですが、本当に驚くべき広さでした。

ほぼ全ての部屋にトイレとシャワールームが設置されており、メイドさん用の控え室とトイレシャワールームまでありました。

トイレは、ご自宅に合計4つでしょうか。

また、共用設備も充実し過ぎで、パーティールーム、ジムに、プールも付いています。

ちなみに、こちらのプールは子ども用です。

大人用のプールはこちら↓↓。

真ん中の短パンは、クアラルンプールが暑くて暑くて、Tシャツがすっかり背中に張り付いてしまっている私めです。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。