Author Archive

弁護士事務所の事務員ブログ2~北関東旅行

旅行1日目~静岡から群馬県へ

みなさん、こんにちは。弁護士石川アトムの事務所で働いている事務のKです。

今回も、弁護士石川より、ブログを一本書いてもらいたいとのことで、弁護士石川に代わり、記事を書くことになりました。

私事ですが、4月にお休みを1日いただき、2泊3日で家族旅行に行ってきました。

1度はひたちなか公園のネモフィラを見てみたいということで、目的地を関東方面にしました。

東京よりも北の方面にはなかなか行く機会がなく、みんなで相談して目的地を決めました。

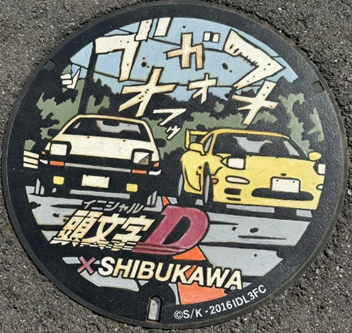

「頭文字D」という走り屋のアニメを家族で見ていたので、聖地巡りも兼ねて群馬県へ観光に行くことにしました。

1日目は、夜中の1時ころに静岡を出発し、碓氷峠のめがね橋に朝の6時ころに到着しました。

現存するレンガ造りの橋としては日本最大規模ということで、とても迫力がありました。

人は全然いませんでしたが、ポーズをとって写真撮影をしている方がいました。ちょっと気まずかったです・・・

次に、妙義山へ向かいました。群馬の山道はカーブに数字が振られていてびっくりしました。

妙義神社は坂道で上るのが大変でしたが、彫刻と色使いがとてもきれいでした。

お願い事をするなら拝殿の真裏にある天狗社がいいとのことでしたが、天狗が怖くてお願いはできませんでした。

神社に来られている方の大半が登山者の方で、朝早くから登られていて、目を凝らすと山頂には人影もありました。

その後、群馬の観光番組でもよく取り上げられている、こんにゃくパークに寄りました。無料でこんにゃくバイキングができるので、多くのお客様がいました。

こんにゃくのうどん、ラーメン、レバ刺し・・・いろいろな種類の料理があり、美味しくいただきました。

お昼は、伊香保温泉の方へ移動し、名物の水沢うどんを食べました。ゴマダレがおすすめということで、こしがあり美味しがったのですが、こんにゃくを食べていたせいか、お腹がとても苦しかったです。

榛名山は頭文字Dの聖地ということもあり、スポーツカーや、バイクの方がとても多く感じました。

榛名神社に行きましたが、本殿までが遠く、ちょうど改修工事をしていたため見ることが出来ず残念でした。

写真を撮っていると地元の方が、話しかけてくださり、神社のこと、群馬のこと等を教えてくださいました。歴史のことは父が熱心に話してました。

私は温泉が好きなので、1日目の夜は伊香保温泉に泊まりました。

3時ころに到着したので、チェックインを済ませて伊香保温泉街の散策をしました。風情ある温泉街で、歩いているだけでも楽しかったです。

今回は出来なかったのですが、次に行く機会があれば、食べ歩きをしたいなと思いました。

頭文字Dの聖地であるため、頭文字Dのマンホールがいたるところにありましたが(先ほどのマンホールの写真もその一つです)、探している方は全然いませんでした。

夜の伊香保温泉は、ライトアップされていてとてもきれいでした。

旅行2日目~赤城神社

2日目は、赤城山へ行きました。車で山を登り始めると、所々道路が波打っていてスピードを出さないような工夫がされていました。

パンフレットに乗っていた赤城神社がとても幻想的だったので、赤城神社に行くことにしました。

赤城神社に到着したのですが、私たちは「赤城神社」が2か所あることを知らず、別の赤城神社に到着してしまいました。

ナビで再度目的地を設定し直し、目的地である「赤城神社」に向かいました。最短距離を選んだため、とても狭い山道でとてもくねくねしてました。

父が運転してくれていたのですが、16キロの山道にカーブが99個あり、乗ってるのもとてもしんどかったです。運転の方がもっと大変だったと思います。

無事に目的地の赤城神社(三夜沢)に到着しました。大木がたくさんあり、雰囲気がとてもよく行ってよかったと思いました。

道の駅で、群馬の名物、焼きまんじゅうを食べました。

見た目はボリュームありますが、パンみたいに軽くペロッと平らげてしまいました。

旅行3日目~ひたちなか公園とあしかがフラワーパーク

3日目は、今回の旅行の目的地ひたちなか公園へ行きました。

開園前から並び、開園と同時にみんな行くところは同じネモフィラでした。

みはらしの丘全体にネモフィラが咲いていて感動しました。

とても人が多くびっくりしました。アジア系の観光客の方も多く来られていました。

ネモフィラ以外にも、菜の花やチューリップ、スイセン、どれもとても綺麗でした。

次に、あしかがフラワーパークに行きました。藤とツツジが綺麗に咲いていました。

藤は半分くらいがつぼみのものもありましたが、紫色や白色ととても綺麗でした。とても大きな藤の木が何カ所かにあり圧巻でした。

夜はライトアップされ、更にきれいでした。

こちらにもアジア系の観光客の方が多く来られていました。

弁護士石川によると、あしかがフラワーパークは、かつて、アメリカのニュース専門チャンネルCNNで、「夢の旅行先2014」に日本で唯一選ばれた場所だということです。

Dream destinations for 2014 | CNN

今回の旅行はとても有意義な2泊3日でした。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

司法修習のお話~その12 静岡での選択修習

選択修習とは

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

前回のブログまで、静岡における司法修習(実務修習)の思い出についてお話をしてきました。

私が司法修習をしていた当時(14年前)の静岡修習では、民事裁判、刑事裁判、弁護、検察の4つの実務修習を終えると、選択修習を受けることになっていました。

選択修習とは、読んで字の如く、修習生が自分で何を学ぶかを選択することができる修習のことです。

先日、私は、弁護士会の担当者として、修習生に選択修習の説明をしてきました。

14年の歳月を考えると感慨深いです。

さて、私が修習をしていた当時、選択修習の期間は2か月ほどでした。

選択修習には、全国から参加者を募集する全国プログラム、各修習地の裁判所、検察庁、弁護士会が提供する個別プログラム、修習生が自ら修習する先を探してくる自己開拓プログラムという3つの種類があります。

ネットの情報ですが、最近の全国プログラムには、衆議院や参議院での修習もあるらしく、うらやましい限りです。

自己開拓プログラムは、修習生が修習場所を確保しさえすれば何でもOKというわけではありません。

裁判所から、そこで選択修習をしても良いという許可を得る必要があります。

選択修習を取り入れた現在の形の司法修習が始まってから現在まで、相当の期間が経過しており、現在では、全国プログラムや個別プログラムは相当充実していると考えられています。

そのため、自己開拓プログラムについては、昨今では、全国プログラムや個別プログラムが存在するにもかかわらず、なおその修習先で修習する必要性がどれだけあるのか、という観点から、裁判所が許可をしてくれるハードルは非常に高いという話もネット上で散見されます。

先ほど、私が修習を受けた当時は、選択修習の期間は2か月ほどあったというお話をしましたが、各プログラムは、プログラムによって1日限りであったり、2週間続いたりします。

全国プログラムや個別プログラムでは、修習可能な定員が決まっており、募集人数を超える修習希望者がいる場合には、修習希望者の中から抽選で選ばれた人だけが当該プログラムに参加することができます。

プログラムが入ってない日は、ホームグラウンド修習と言って、弁護修習のときにお世話になった弁護士事務所で修習をさせてもらうことになります。

私の場合は、あまりプログラムを選択しなかったので、ホームグラウンド修習の日がかなり多かったような記憶です。

裁判所、検察庁のプログラム

選択修習のプログラムは、裁判所や検察庁からも提供されます。

裁判官になりたい修習生は、裁判所のプログラムを積極的に選択することが多いと思います。

他方で、検察官になりたい修習生は、検察庁のプログラムを選択することが必須という雰囲気でした。

が、しかし!

確か、同じ静岡修習で検事志望だった修習生が検察庁のプログラムを希望せず、「おいおい、あいつ大丈夫か。」みたいな話があったように記憶しています。

その後、その人は無事任検できましたが。

私が修習生だった当時、裁判所の選択プログラムは、実務修習で足りなかった部分を集中的に補うというようなプログラムが複数ありました。

差押え、仮差押え、といった民事執行手続や民事保全手続に関する事件を重点的に扱うもの、破産事件を重点的に扱うものなどがありました。

これらの分野は弁護士にとっても非常に大切な分野ですし、今となってみれば、裁判官志望でなかったとしても、これらのプログラムを選択しておけば良かったと後悔しています。

テレビ局でのマスコミ修習

私が選択したプログラムの中で、非常に印象に残っているのが、マスコミでの修習でした。

同じ班のもう1人の修習生とともに、静岡県内の某テレビ局に1週間お世話になりました。

私は子どものころ、テレビ局のアナウンサーになりたいという夢を持っていました。

また、私は、子どものころ、修習先のテレビ局の夕方のニュースを毎日のように見ていました。

何と、私たちを指導してくださった担当者は、そのニュース番組でメインキャスターを務めていらっしゃった方でした!!

子どものころ憧れていた人から色々ご指導いただけるということで、マスコミ修習の冒頭から大変感激しました。

マスコミ修習では、様々な現場への取材に同行させていただきました。

小さいころの夢であった仕事の一端を見せていただき、大変貴重な経験をさせていただいたと思っています。

弁護士の立場からもう一度見てみたい刑事施設見学

刑事施設見学も大変勉強になりました。

警察署の留置施設や静岡刑務所の部屋を見せていただきました。

現在ではそのときの記憶が大分薄れてしまっていますが、刑事施設見学自体は、一般の方を対象にしたものもあるようです(私の母親が行ってきたような話をしていました)。

前回のブログの「共感力」ではないのですが、留置者の心情により寄り添うための手段として、刑事施設見学は大変有用であると思いますので、機会があれば、是非もう一度見学させていただきたいと思っています。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

司法修習のお話~その11 静岡での検察修習2

私たちの指導担当検察官

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

前回は、実務修習の中の検察修習についてお話をしました。今回は、検察修習の2回目です。

私たちが検察修習を受けたときには、学習塾の教室のような、全ての席に座れば最大30人ほどが入れるような部屋があり、その部屋に、修習生6人と指導担当検察官が対面で座るような感じでした。

私たちを指導してくれた担当検察官は、一旦会社にお勤めされた後、司法試験に合格されて検察官になった方でした。

私自身、検察修習というか、検察官、検察庁には、バリバリの体育会系のイメージがあり、修習開始前は、すごく恐いところというイメージがあったのですが、指導担当検察官は、いつもニコニコ朗らかな方で、安心して修習を受けることができました。

前回のブログで、検察官と被疑者、被告人が対立当事者にあるというお話をしましたが、被疑者、被告人とともに、弁護人(弁護士)も、検察官との関係では対立当事者です。

そのため、弁護士になって以降は、なかなか検察庁にお邪魔する、特に、検察官に個人的に会いに、検察庁内に立ち入るということは無いのですが(0ではありません)、お目にかかる機会があれば、また指導担当検察官にお会いしたいなぁと思っています。

弁護士になっても使える「簿記3級」

さて、指導担当検察官に関する思い出をもう一つご紹介します。

静岡修習は4班制で、各裁判修習、弁護修習、検察修習を班ごとに廻っていきます(詳しくは、こちらの記事をご覧ください)。

あまり記憶が定かでないのですが、確か、私たちの班が検察修習を受ける前の時点で、静岡の修習生全員を対象にした検察修習の事前案内か、指導担当検察官との懇談会というものがあったように思います。

その際、「修習期間中に何をやったら良いでしょうか。」という質問をした修習生がいて、その質問に対するご回答だったと思いますが、「簿記3級を取りなさい。」というのが、担当検察官のお答えでした。

検察官として、会社の不正が絡むような事件を扱う際、決算書や帳簿類を見るのに、簿記の知識があると大変役に立つ、のみならず、弁護士の業務を行ううえでも大変役立つであろう、というお話であったように記憶しています。

その後、私は、簿記3級を取ろうと思って、テキストを買ってみたのですが、最初の数ページで早くも挫折してしまいました。

しかしながら、簿記を持っているというのは、やはり弁護士にとっても有用であると思われます。

特に、会社の破産事件では、会社の決算書や帳簿類を見る機会が多く、その際、簿記の資格は非常に役立つと思います。

もう一度簿記3級にチャレンジしてみるという気概は今は無いのですが、もしこのブログを読んでいる奇特な修習生がいらっしゃるとすれば、私も、私の指導担当検察官と同様に、修習中に時間があれば(法律の勉強をしてもなお余裕があれば)、簿記の勉強をされることをお勧めします。

検事正のお話~「共感する力」

検察修習中、当時の検事正(地方検察庁のトップ)と修習生がお話をさせていただく機会がありました。

本ブログの冒頭、私にとって、検察修習はバリバリの体育会系で、恐いイメージがあったというお話をしたのですが、私が修習を受けていた当時の検事正は、お日様のような、ポカポカとした温かい人柄の方で、修習生はみんな検事正のことが好きであったと思います。

キリッとした次席検事と、温かな検事正と、僭越ながら、あのときの静岡地方検察庁の検事正、次席検事は、非常に良いコンビであったと思っています。

修習生との懇談の場で、検事正は、検察官と被疑者、被告人は対立する立場にあるけれど、被疑者、被告人の立場になって考えてみる、共感する力が大事である、というお話をされました。

私の検察修習の中で、このお話は大変印象に残りました。

「共感」というワードは、検事正に限ったことではなく、刑事裁判官からも聞いたことがありました。

私が弁護士となって数年後、小学生を対象とした刑事裁判の傍聴ツアーに、弁護士会側の担当者として同行したことがありました。

この際、同見学を担当していた刑事裁判官も、もし自分が被告人の立場であったら、どういう行動をしたであろうか、どう思ったであろうかということを考えて判決を下しています、というお話をされていました。

弁護士という仕事は、基本的には、依頼者である個人や会社から相談や依頼を受け、依頼者の立場に立って、仕事を進めていきます。

その意味では、弁護士業務において、依頼者に共感する力が求められる場面は多いと思います。

しかし、弁護士だけではなく、被疑者、被告人と対立する立場にある検察官や、双方の主張を聞いて判断を下す立場にある裁判官においても、被疑者、被告人の立場に立って考えてみる、という視点をお持ちであるということはとても新鮮に感じられました。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

司法修習のお話~その10 静岡での検察修習1

検察修習と弁護修習との共通点

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

今回は、最後の実務修習、検察修習での思い出を紹介します。

刑事裁判や民事裁判など、裁判所での修習と、検察修習との大きな違いの一つは、修習生と当事者との距離だと思います。

より具体的に言えば、被疑者や被告人と、修習生との距離ということです。

これは、弁護修習における依頼者と修習生との距離にも類似する事柄だと思います。

刑事裁判修習や民事裁判修習では、基本的には、弁護士や検察官が主張する内容を前提に、裁判所としてどのような判断をするかということを勉強します。

これに対して、検察修習では、当事者=被疑者から、問題とされている事象に関する事実を聞き取り、聞きとった事実がどのような罪に該当するか、ということを検討します。

また、検察修習では、該当すると考えられる犯罪について、裁判になったときに、その事実を証明できるだけの証拠が揃っているかどうかについても検討します。

弁護修習でも、依頼者や相談者から、問題となっている事項について事実を聞き取り、それが法的にどのような効果を持つ事実であるのかを検討します。

また、裁判になった際、聞きとった事実を証明できる証拠があるかどうか、ということについても検討します。

このように、検察修習と弁護修習は、裁判修習のように、用意された事実を前提として結論を検討するのではなく、自ら当事者から事実を聞き取り、事実を明らかにしていくという性格が強い修習であると言えます。

検察修習と弁護修習の相違点1~対立当事者からの聞き取り

しかしながら、検察修習と弁護修習とでは、修習生と当事者との関係に大きな違いがあります。

弁護修習で事実関係を明らかにするために聞き取りを行う場合、多くの場面で、聞き取りを行う対象者は依頼者であったり、相談者であったりします。

つまり、大抵の場合、聞き取り相手は、弁護士(あるいは修習生)に対して友好的です。

しかし、検察修習の場合、検察官側が聴取しなければならない対象者の多くは、被疑者、被告人であり、いわば対立当事者であるわけです。

そして、被疑者、被告人は、何らかの罪を犯したと疑われて取調べを受ける立場にあります。

被疑者、被告人は、通常、自らが発言する内容によっては、自らに不利益が及ぶ可能性があることを認識しています。

そのため、被疑者、被告人においては、自分を守るために、自分に不利益と思われることを進んで話をするということは、あまり期待できません。

このことは弁護人の立場からすれば、当然のことで、自分が弁護人として、被疑者等と面会する場面で、被疑者にとって不利益になるようなことについて進んで話すよう勧めることはあまりありません(ただし、比較的軽微な事案で、記憶にあることを全て話した方が勾留を延長されずに釈放される可能性が高いと思われる場合には、被疑者に対して、記憶にあるとおり取調官に話をするよう勧めることもあります)。

検察修習と弁護修習の相違点2~「決裁」の制度

また、弁護修習と検察修習との大きな違いのその2として、検察修習においては、というよりも、検察庁においては、「決裁」の制度があります。

被疑者を取調べ、こういう罪名で公判請求をしよう(刑事裁判にかけよう)と判断した場合、あるいは、今回の罪については、不起訴で良いだろうと判断をした場合、いずれの処分にする場合でも、役職のある検察官(通常は、地方検察庁のNo.2にあたる次席検事になるのでしょうか)の決裁を仰ぐ必要があります。

決裁官とは、なぜそのような処分が妥当であるのか、ということや、公判になった場合に立証ができるのか、その証拠としてはどのようなものがあるか、ということについて問答を行います。

決裁官が、処分内容が妥当でないと判断したり、処分についての根拠が不十分であると判断したり、証拠が不十分であると判断したりした場合、決裁が通らず、もう一度検討するということになります。

ちょうど法務省のウェブサイトに、次席検事による決裁に関するページがありましたので、リンクを貼らせていただきます。

もちろん弁護修習でも、指導担当の弁護士と打合せをしたり、議論をしたりしますが、「決裁」という明確な形をもって、「OK」、「ダメ」という判断が下される点が、検察修習の特色でもあると思います。

当時の次席検事は、大声を出すとか、怒鳴るとか、そういうタイプの人では全く無かったのですが、「決裁」の際はかなり緊張しました。

数年前、某事件の関係で、テレビを通して、当時の次席のお顔を拝見し、決裁のときのことが懐かしく思い起こされました。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

司法修習のお話~その9 静岡での民事裁判修習

弁護士の仕事を裁判所から見る修習

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

昨秋連載(?)していた司法修習の思い出ブログですが、途中で止まってしまっていたので、最後まで書き上げたいと思います。

最後にご紹介したのは、民事裁判修習に関するお話でした。

さて、私にとって、民事裁判修習は、刑事裁判、弁護修習に続く、3つ目の実務修習でした。

弁護修習では、お二人の指導担当弁護士の先生に付いて、色々な事件を見せていただきました。

現在の私と同じく、お二人の指導担当弁護士も、業務の大半(9割以上)は、民事事件でした

(民事事件と刑事事件の違いについては、こちらのブログをご参照ください)。

弁護士の仕事の多くが裁判所で行われるものかというと、決してそうではありません。

裁判所を使わずに解決できる事件もそれなりに多いのです。

しかし、どうしても裁判所外の話合いで解決ができなれければ、最終的には、裁判手続を利用して決着をつけるしかありません。

指導担当弁護士の言葉を借りれば、「裁判所を利用させていただく。」ということになります。

本来、裁判修習は、裁判官のお仕事を勉強させていただくものだとは思うのですが、弁護士志望であった私にとって、民事裁判修習は、弁護士の仕事を裁判所の視点から見ることができる修習であり、大変勉強になりました。

特に、裁判手続中に行われる和解勧試に同席させていただくことが何回かあり、裁判官が、どのようなことを双方当事者に言って、互譲を引き出し、和解を成立させようとするのか、その過程を見ることができ、参考になりました。

裁判官へのリクルート

先ほど、当時の私は弁護士志望であったというお話をしましたが、厳密には、民事裁判修習に入った時点で、弁護士8.5、裁判官1.5くらいの割合で弁護士志望でした。

司法試験に合格した人は、裁判官、検察官、弁護士のどれかになることができます(うちの妻にこの話をしたら、イーブイだねと言われました。でも、今って、イーブイの進化は3種類じゃないんですね!!)。

司法修習が始まる前までは、裁判官になるということは全く考えていませんでした。

しかし、1つ目の実務修習である刑事裁判修習の間に、事実認定の面白さに目覚め、少しだけ裁判官志望という気持ちが芽生えてきました。

ただし、依然として弁護士志望の気持ちの方が圧倒的に強く、司法修習後は弁護士になるということはほとんど決めていたのですが、民事裁判修習を見てから、最終的に、弁護士になるか、裁判官になるかを決めようと考えていました。

しかし結局は、調理済みの2つの料理について、どちらが美味しいかを判断するよりも、相手方よりも美味い料理を作ったと認めさせる方が面白そうだ、という気持ちが一層強くなってしまい、民事裁判の終了時点で、裁判官ではなく、弁護士になることを決めました。

裁判教官からは、サシでお酒を酌み交わす機会をいただき、「君には大きな幹のように育ってもらいたい。」とお誘いいただいたり、静岡修習でありながら、東京地方裁判所の医療部の裁判官の皆様と懇談をさせていただく機会をいただいたりするなど、裁判官への勧誘をいただいておりました。

また、「裁判官になったら、留学できるよ。」というお話もあったのですが、高所恐怖症もあり、当時の私はあまり飛行機が好きではなかったのです。

海外旅行が大好きになったのは、修習から5、6年ほど後の事務所旅行(台湾)からでした。

しかし、仮に、その5、6年後に、勧誘を受けていたとしても、裁判官になるということはなかったと思います。

私の中で、司法試験を目指そうと思った動機は、静岡で弁護士になるためであり、元々自分が、ある組織の一員として働くということに向いていない人間だろうと思っていたためです。

そして、民事裁判修習を経た結果、実際の仕事の中身としても、弁護士の方が面白そうだと確信してしまったのです。

現在、弁護士になって14年ほどになりますが、この選択は正しかったと思っています。

結婚生活を漢字一文字で表すと・・・忍耐の「忍」!!

民事裁判修習中も裁判官との飲み会がありました。

当時の裁判所は、まだまだその辺りの規制が緩かったと思うのですが(多分今はダメだと思いますが)、裁判官との飲み会は、裁判所の裁判官室で行われました。

その席上、非常に記憶に残っているトピックがあります。

裁判官は、基本的に3年で転勤となり、全国規模で異動があります。

おそらく、単身赴任をして地方に行くか、東京から新幹線で通うかという話の延長線上だったのではないかと思うのですが、男性裁判官の一人が、結婚生活を漢字一文字で例えると、みたいな話を始めたのです。

当時、静岡地方裁判所の民事部に、男性裁判官は5、6人いたと思うのですが、皆さん異口同音に、「忍耐の『忍』!!」とおっしゃっていました。

世間的には地位の高い裁判官も、家庭では色々大変なんだろうと、25歳になったばかりの若輩にとって、非常に印象的な会話でした。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士事務所の事務員ブログ1

弁護士事務所で働くことになったきっかけ

みなさん、はじめまして。弁護士石川アトムの事務所で働いている事務のKです。

今回は、弁護士石川より、ブログを一本書いてもらいたいとのことで、弁護士石川に代わり、記事を書くことになりました。

もともと私は、知り合いから石川弁護士を紹介していただき、ある案件について依頼をしたことがありました。

昨年の12月、突然、石川弁護士から、「お知り合いに、転職もしくは求職者はいませんか?」とLINEが来ました。

私自身、ちょうど仕事をしていない時期であり、仕事を探していたので、私でもいいですか?と伝えたところ、大丈夫です。との返事がありまして、石川アトム法律事務所で働くことになりました。

どこにどんなご縁があるかわからないものだと感じました。

2024年の1月から正式採用でしたので、前年の12月に引継ぎをさせていただきました。

前の事務員さんは、とても優しく、とてもしっかりされていました。

引継ぎは3日間ありました。

前の事務員さんからは、色々なことを教えてくださったのですが、初めて聞く言葉がたくさんあり、頭がパニック状態で、呪文を唱えられているような感じでした。

丁寧に分かりやすく教えてくださっていたのですが、1人でできるのか不安であり、法律事務所で働くと言ってしまったことについて、ちょっと後悔した時期もありました。

今でも分からないことがたくさんありますが、いろいろな方に助けてもらいながら、失敗しないように頑張っています。

法律事務所の事務員の仕事

私は、弁護士事務所に勤めるのが初めてで、すべてが新しく、覚えなければならないことばかりでした。

私は、これまで、いろいろな職種で働いたことがあり、事務の仕事もしたことはありました。

しかし、弁護士事務所の事務は、それまでの事務とは全く違いました。

仕事の中で一番苦戦したのが、言葉です。

外国語かと思うくらいに初めて聞く言葉が多すぎて、正直、最初のころは、電話の相手が何を言っているのか分かりませんでした。

初めて聞く裁判所や部署の名前や、用件の内容が全くわからず、何度も聞き直してしまいました。

言葉自体が分からないので、聞いた音をそのままひらがなでメモしていたくらいです。

最初は電話に出るのがとても怖く、変な汗をかいていました。今でも、ちょっと緊張します。

「チサイ」って何?

私は、初めのころ、裁判所の略称も知りませんでした。

地方裁判所=地裁、簡易裁判所=簡裁、家庭裁判所=家裁など・・・

裁判所の種類がこんなにたくさん、しかも、裁判所の場所も、静岡市だけでなく、静岡県内に浜松、島田、沼津といろんな地域にあることを初めて知りました。

事務の仕事として、裁判所に書類を届けに行くことがあるのですが、裁判所の建物に普通に入れることに驚きました。

最初の頃は、どこに書類を提出するのか、わからないことが多かったです。

違う係に持って行ってしまうこともありましたが、裁判所の方がとても優しく教えてくれました。

普段あまり行くことがない係ですと、今でも間違えてしまうことがあるので、裁判所の方に声をかけていただき、教えてもらうこともあります。

その他にも、事務員の仕事として、銀行に行ったり、市役所に行ったり、法務局に行ったりします。

法務局は、この仕事をして初めて場所を知りました。

私の友達からは、弁護士事務所で働き始めたと言うと、「すごいね!」とか「大丈夫?」とか「仕事出来るの?」などと言われます。

なかなか「大丈夫だよ」とまでは言えず、「とりあえず出来ることを頑張ってます。」としか言えないのですが、自分なりに頑張りながら出来ることを一つずつ増やしていけたらと思っています。

石川アトム法律事務所の雰囲気

当事務所は、弁護士1名、事務員1名の合計2名のアットホームな事務所です。

2022年11月開所の新しい事務所なので、清潔感もあります。

当事務所は、天馬パークビルの4階に入っています。

同じビルの1階はお蕎麦屋さん、2階は居酒屋さん、5階はマッサージ屋さんと、様々な業種が入っています。私も、いつかお客さんとして他の階のお店に行ってみたいなと思っています。

また、当事務所は、目の前が小学校なので、音楽が聞こえたり、運動場で遊ぶ子どもたちの楽しそうな声も聞こえたりします。

当事務所の弁護士の名前がアトムですので、事務所内に鉄腕アトムのグッズが置いてあり、ちょっとかわいいなと思ったりもします。

弁護士事務所は、もっとピリピリしているイメージでしたが、そんなことはありませんでした。

分からないこともすぐに聞くことができますし、とても働きやすい環境です。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士石川の超個人的な話~39歳になりました

「若い弁護士」と言われて嬉しくなってしまう年頃

皆さんこんにちは。弁護士の石川です。

つい先日誕生日を迎えまして、39歳になりました。

39歳というと、もう立派なオジサンですが、私自身は、心理的抵抗があって、親戚のこどもに、自分のことを「オジサン」だと言えていません。

しかし、「お兄さん」というほどのずうずうしさはなく、何と呼称させたら良いものかと思っています。

昨年末、久しぶりに、お客さんに「若い先生」と言われ、不覚にも嬉しくなってしまいました。

冷静に考えれば、そもそも、そこで言う「若い」が何歳だったのかは分かりません。

ひょっとしたら、実年齢より上の「若い」という可能性も無かったわけではありません。

「若い」と言われて嬉しく思うほど、年を取ったのだと実感しました。

弁護士石川の今年の目標

さて、遅ればせながら、今年の目標です。

もちろん仕事については、一つ一つの事件に正面から向き合い、解決を目指していきますが、それ以外のごく個人的な目標として、「二日酔いにならない」という目標を設定しました。

私はお酒が大好きで、ついつい飲み過ぎてしまうことが多くあります。

四十にして惑わずの年に近づいており、お酒は分別を持って呑まなければいけないと常々思っています。

ひどい二日酔いになると、その日一日が丸つぶれになってしまいます。

なぜ二日酔いの苦しさを味わっても、またお酒を飲んでしまうのか、不思議でならない、のですが、飲んでしまいます。

今年こそは二日酔いをゼロにしたい、そう思って、今年の目標を立てました。

正月2日の「今日はとことん飲みましょうや!」

さて、「二日酔いにならない」という目標を立て、元日に実家での昼食に望みました。

私の父親もお酒が好きで、お互いによく飲みます。

過去には、元日の実家での昼食で飲み過ぎてしまい、正月2日から二日酔いということもありました。

しかし、今年は節度を持ってお酒を「嗜みました」。

自分でも、今年はなかなか良い滑り出しだぞと思ったわけです。

しかし、事件は正月2日の夜に起きました。

正月2日は、妻方の実家にお邪魔しました。

妻のお姉さん夫婦もいらっしゃって、夕食はみんなで宴会です。

お義姉さんご家族は、お義姉さんの夫(便宜上「お義兄さん」といいますが)が海外勤務のため、ご家族みなさんで海外生活をしていらっしゃいます。

日本へ戻ってこられたのも半年ぶりくらいだったでしょうか。

久しぶりに皆様にお目にかかりました。

さて、私は、元日同様、お酒を「嗜んで」いたのですが、お義兄さんから「今日はとことん飲みましょうや!」の一言が。

最初、私とお義父さんとお義兄さんの3人で、島田の「女泣かせ」(4合瓶)を呑んでいました。

それが終わった後、お義兄さんがお持ちになった兵庫の「福寿」(4合瓶)をいただき始めました。

「福寿」に切り替わったあたりでお義父さんは先にお休みになり、私とお義兄さんとの差し向かい酒となりました。

2人で「福寿」を呑み切った後、さらに、私が長崎で買ってきた「六十餘洲」(4合瓶)へ・・・

(長崎のお話は、こちらの記事をご覧ください)

酔っ払いながら、こどもの教育のこととか、日本の将来のこととかを話していたような気がします。

結局、「六十餘洲」も飲み切ってしまいました。

この日、私とお義兄さんは、1人あたり5合以上飲みました。

翌日、グロッキーになるほどの二日酔いではありませんでしたが、車は運転したらダメそうな感じでした。

そこで、私は、今年の目標を「(グロッキーになるほどの)二日酔いにはならない」という風に、「限定解釈」することにしました。

この解釈であれば、今のところ、今年の目標は守られています。

5年ぶりの海外旅行(の予定)

さて、先ほど、お義姉さん夫婦が海外で生活されているというお話をしましたが、近々、その海外のお義姉さんご夫婦のお家にお邪魔することが決まっています。

アメリカのロースクールで2週間研修をしたとき以来、5年ぶりの海外旅行です。

妻の姉のもとを訪れるのに、当初は、私だけがお邪魔する予定であったところ、お義父さんも一緒に行くことになりました。

私は、お義兄さんへのお土産に、藤枝の「志太泉」をお土産に持って行こうと思っています。

もちろん4合瓶です(一升瓶ではありません)。

お義父さんは、1800mlの焼酎を持って行かれるとか、行かないとか・・・。

せっかくの海外ですので、2日酔いにならないように気を付けたいです。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士ドラマでよく見る刑事事件~「保釈」について

「保釈」とは

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

当事務所の「推し」は、自己破産、交通事故、顧問業務(顧問弁護士)だと言いながら、刑事事件に関するブログを書き始めて、早や2か月、6回目となりました。

前回のブログでは、「勾留」という手続についてお話ししました。

逮捕後、10日間(場合によってプラス10日間)、警察署や拘置所で捕まったままとなり、公判請求された場合には、基本的には、裁判が終わるまで捕まったままとなる被告人勾留という手続が始まるということをご説明いたしました。

上記の「基本的には、」というのは、「保釈」されなければ、という意味で使っています。

今回は、この「保釈」という手続についてお話しましょう。

先ほどもお話ししたように、逮捕、(被疑者)勾留という流れから、公判請求されてしまうと、裁判が終わるまで、警察署や拘置所で捕まったままとなる状態が続きます。

しかし、「裁判が終わるまで」には、少なくとも1か月(肌感覚で言えば、むしろ通常2ヶ月弱)はかかります。

そのような場合に、裁判手続は続くものの、裁判所に一定額のお金を納めることによって、一時的に拘置所や警察署から出てくることを認めてもらう手続があります。

これが「保釈」です。

保釈保証金は戻ってきます

保釈を認めてもらうためには、裁判所に一定額のお金を納める必要があります。

裁判所に納める、このお金のことを「保釈保証金」といいます。

保釈保証金を用意することができない場合、そもそも保釈は不可能です。

他方で、保釈保証金は、被告人が、きちんと裁判所に出頭して、判決まで刑事裁判手続を受ければ、その判決が有罪でも無罪でも、執行猶予付きでも、実刑(刑務所行き)でも、保釈保証金は全額返還されます。

裁判をきちんと受けさえすれば、裁判所に納めた保釈保証金は戻ってくるのです。

つまり、保釈保証金というのは、刑事裁判手続が終了する前に被告人を一旦釈放するけれど、被告人に裁判にきちんと出てもらうための「担保」としてのお金なのです。

裁判所に納める保釈保証金はいくら必要?

それでは、裁判所には、いくらくらいの保釈保証金を納める必要があるのでしょうか。

こちらも、弁護士石川の感覚的な話で申し訳ないのですが、初めて公判請求された万引事案や、初めての覚せい剤の自己使用事案など、ほぼ確実に執行猶予が見込まれるような事案である場合、静岡地方裁判所(本庁)では、概ね150~180万円程度を納めることが多いと思います。

保釈保証金の最低ラインは、このあたりです。

私が弁護士になったばかりの14年前には、同じような事案でも、もう少し高かった記憶があるのですが(170~200万円程度)、不景気な時代が続いているせいか、保釈保証金の金額も下がったのでしょうか。

当該ケースにおいて保釈保証金がいくらになるのか、ということは、裁判官が事件毎に判断して決定します。

先ほどもお話したように、保釈保証金は、その人にきちんと刑事裁判を受けてもらうための担保の目的があります。

そのため、どの程度のお金が担保としてふさわしいのか、ということは、その人(被告人毎)、その事件毎に異なります。

一般的な傾向としては、実刑(刑務所行き)が見込まれるようなケースでは、そうでないケースと比べて、保釈保証金の金額は高くなると言われています(実刑判決をおそれて裁判から逃げてしまうおそれがあるため、という理屈です)。

ちなみに、2019年の年末、保釈中に国外へ逃亡したカルロスゴーン氏の保釈保証金は、合計15億円でした。

カルロスゴーン氏が国外逃亡したため、同氏が納めた15億円は全額没収となりました。

保釈保証金を貸してくれるところもあります

さて、このブログの最初の方で、保釈保証金が用意できなければ、そもそも保釈はできません、という話をしました。

保釈保証金があれば、いつでも誰でも保釈が認められるというものではありませんが、そもそもお金が用意できないと、保釈される見込みはありません。

保釈保証金は、先ほどもお話ししたように、最低でも150万円を超える金額が想定されます。

そのようなお金を用意すること自体が難しいという場合も多いと思われます。

そのような場合、保釈保証金専用のお金を貸してくれる機関に借入れをお願いするということも考えられます。

弁護士の思想信条的に、そういった機関からお金を借りることはしないという人もいますが、私の場合は、被告人やご家族が希望されるのであれば、そういった機関からお金を借りるということについて特に抵抗はありません。

しかし、いくつかの注意点があります。

近時は、そういったところからお金を借りる場合でも、保釈保証金の全額を貸してくれるということは無いようです。

想定される保釈保証金の1割から2割程度は、自分たちで用意する必要があります。

これも、私が弁護士になりたての頃と状況が変わったのではないかと思います(昔は全額貸してくれたこともありました)。

また、お金を借りる場合には一定の手数料を支払う必要があります。

150~180万円の保釈保証金という場合でも、先にお話した1割から2割の頭金と、手数料を合わせると、20~30万円程度の現金は必要となります。

このようなお金も用意することが難しいという場合には、残念ながら保釈は諦めなければなりません。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士ドラマでよく見る刑事事件~「勾留」手続について

「勾留」とは?

皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

ここ最近は、刑事事件についてのブログを書いていますが、今回は「勾留」という手続に関するお話です。

何か罪を犯したのではないかと疑われている人が逮捕された場合、多くのケースでは、逮捕から72時間以内に、裁判官によって「勾留」という決定が下されます。

ここでいう「勾留」というのは、その人を10日間捕えたままの状態にします、という決定のことです。

このように、一旦逮捕されてしまうと、逮捕から最長72時間、勾留決定から(勾留決定の日を入れて)10日間、警察署や拘置所で捕まったままの状態になってしまうことが多くあります。

この「勾留」は、1回だけ延長することが可能です。

延長されると、さらに10日間捕まったままの状態になってしまう可能性があります。

被疑者勾留の最終日に決定される「処分」

さて、「勾留」の最終日(多くの場合は、勾留決定後10日目の日)、検察官は、その人(以下便宜上「Aさん」といいます)をどのような手続にかけるのかを決めます。

処分の内容は、以下の5つが考えられます。

1つ目は「不起訴(ふきそ)」です。

「起訴(きそ)」というのは、裁判にかけるという意味ですが、不起訴処分になった場合、文字通り裁判には掛けられません。

前科もつかず、不起訴処分になった日に釈放されます。

想定される5つの処分の中では、Aさんにとって最も軽い処分と言えます。

2つ目は「略式裁判(りゃくしき さいばん)」です。

「略式請求(りゃくしき せいきゅう)」と言うこともあります。

「略式裁判」というのは、ざっくり言うと、書類だけの裁判を行って罰金刑に処せられる処分を言います。

テレビのニュースで見るような、公開の法廷で、Aさんが出頭して、ということもありません。

罰金刑も有罪判決ですので前科がつきます。

しかし、略式裁判になった時点で、ひとまず釈放となります。

刑務所に入るということもありません。

3つ目は「公判請求(こうはん せいきゅう)」(正式裁判)です。

正式裁判というのは、法律用語ではなく、弁護士石川が勝手に使っている用語です。

「略式裁判」が書類だけの裁判であるのに対し、「正式裁判」は、テレビのニュースで見るような公開の法廷で、Aさんが出頭して行われる裁判のことです。

後にも述べますが、公判請求されると、「保釈」等の手続を取らない限り、留置場や拘置場から出てくることはできません。

裁判が終わるまで身柄が拘束された状態が続くということです。

4つ目は「処分保留」です。

処分保留というのは、文字通り、勾留の最終日には、上記の1~3のどの処分にするか決められなかったという場合です。

「処分保留」となった場合も釈放されます。

ただ、次に述べる「再逮捕」以外の「処分保留」は、最終的に「不起訴処分」となることが多いように思います。

検察庁では、勾留最終日の「処分」を決定するためには、何段階かの決裁を必要としています。

他方で、検察官は、法律上、勾留期間(10日間+追加の10日間)が満了するまでには、Aさんを起訴するか、釈放するかを決めなければなりません。

想像しますに、不起訴処分を予定しているが、決裁が間に合わなかったという場合に、「処分保留」が利用されているのではないでしょうか。

5つ目は「再逮捕」です。

たとえば、Aさんが、オレオレ詐欺の出し子(ATMなどでお金を出してくる役割の人)を複数件やっていたとします。

Aさんは、Bさんという被害者を騙したということで逮捕され、勾留されました。

Aさんは、容疑を否認していますが、警察や検察が捜査を進めていくうちに、Aさんは、Bさんからだけでなく、Cさん、Dさんからもお金を騙した取っていたということが明らかになりました。

Aさんは、勾留の最終日を迎え、Bさんに関する事件について「処分保留」として留置場から一歩出ました。

「証拠が不十分で起訴できなかったのだろうか。」

Aさんはそう思いました。

しかし、次の瞬間、警察官が「Cさんに対する詐欺容疑で逮捕する。」と言い、Aさんは、「再逮捕」されてしまいました。

実際の場面を見たことが無いので、どこまで本当か分かりませんが、再逮捕の場合、留置場から一歩出て、Aさんを形式的に釈放したうえで、その場で別の案件で逮捕するという話を聞いたことがあります。

再逮捕されてしまうと、72時間+10日間(+追加の10日間)が、また1から始まります。

言ってしまえば、「ふりだしに戻る」状態です。

ただし、別の案件があれば、必ず再逮捕されるかというと、そうでもないようです。

再逮捕するかしないのか、どのような振り分けがあるのか、もちろん証拠の有無も影響するのでしょうが、弁護士としては非常に気になるところです。

「公判請求」後の勾留

公判請求されてしまった場合、その人は、刑事裁判にかけられることになります。

これまで、勾留は、10日間(1回だけ10日間延長可能)捕まったままの状態にする決定だとお話ししてきました。

この場合の「勾留」は、被疑者段階での「勾留」手続です。

被疑者は、公判請求されると、「被告人」という呼び名に変わります。

そして、「(被疑者)勾留」も「(被告人)勾留」という手続に切り替わります。

「(被告人)勾留」では、「保釈」等の手続を取らない限り、基本的に、裁判が終わるまで捕まったままの状態が続きます。

静岡(本庁)では、公判請求されてから判決が出るまで、どれほどスムーズに手続が進んだとしても、1月以上はかかります。

そのため、公判請求されてしまうと、「保釈」等の手続を取らない限り、その時点からさらに1月以上、捕まったままの状態が続いてしまうことになります。

次回は、公判請求された場合に、判決が出る前に一時的に釈放してもらう、「保釈」という手続についてお話しします。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士ドラマでよく見る刑事事件~当番弁護士制度

当番弁護士制度とは

皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

早いもので、2024年も1か月と10日が過ぎようとしています。

2024年の冒頭3回は、弁護士が扱う刑事事件、特に「被疑者国選」という制度にスポットを当ててお話をしました。

今回は、同じ刑事事件なのですが、「当番弁護士」という制度についてお話をしたいと思います。

「当番弁護士」というのは、逮捕されてしまったとき、誰でも無料で1回相談をすることができる弁護士あるいは、そのような制度のことを言います。

逮捕されたとき、「『当番弁護士』を呼んでください」と言えば、その人が留置されている警察署の留置場や、拘置所で弁護士と面会をすることができます。

「当番弁護士」は、「1回だけ相談をすることができる」という点がポイントです。

基本的に、「当番弁護士」で面会した弁護士は、その面会限りの弁護人であり、そのままずっとその事件を担当するわけではありません。

稀に、英語は話せるけれど日本語は話せないという外国人の方が逮捕され、面会に出向くことがあります。

私がそのような人から当番弁護士の要請を受けた場合、最初の自己紹介で、自分=「当番弁護士」のことを「one-time lawyer」だと説明します。

「当番弁護士」というより「一回だけ弁護士」と言った方が、制度の実質を表しているように思うのですが、日本語ではあまりかっこよくありませんね。

当番弁護士が活用される場面

犯罪の嫌疑を掛けられて逮捕された人は、多くの場合、逮捕→勾留(10日間捕まったままになるという決定)という流れを辿ります。

2つ前の記事でお話ししたように、国選弁護人を選任することができるのは、勾留された時点からです。

そのため、逮捕から勾留決定が出るまでの間、国選弁護人を付けることはできません。

逮捕から勾留の請求がされるまでには最長72時間ありますが、この間に当番弁護士が要請されるケースが多いと思います。

つまり、多くの人にとって、当番弁護士は、国選弁護人が選任されるまでの「つなぎ」の役割を果たすことになります。

他方で、私選の弁護士を選任したいけれど、知っている人がいないので、「当番弁護士」を呼んでみたという場合も無いわけではありません。

その場合には、当番弁護士は「つなぎ」ではなく、実際に事件を担当する第一歩として、その人と面会をすることになるでしょう。

当番弁護士として行う活動

当番弁護士の要請があった場合、弁護士は、その人が捕まっている警察署や拘置所に赴き、面会をします。

私の場合ですが、以前の記事でお話しした2つの質問をした後、今後の流れについて話をします。

①いつ勾留決定がされる見通しであるのか、②正式な裁判にかけられそうか、罰金または不起訴で釈放されそうか(いつ出られそうか)、③正式な裁判に掛けられた場合、判決が出されるのはいつころか、といったことについてお話をします。

勾留決定がされたら国選弁護人を付けることができること、自分はこの面会限りの弁護人であって、国選弁護人は自分とは違う弁護士が就くであろうことについても説明をします。

当番弁護士が呼ばれるタイミングによっては、当番弁護士で面会をした人の国選弁護人に選任されたり、特殊な事情があれば、弁護士の方から裁判所に対して、当番弁護士として面会した人の国選弁護人に選任してくれるよう要望を出したりすることもあります。

しかし、基本的には、当番弁護士として警察署等に出向く場合、1回だけ面会をして終了となることが多いと思います。

継続的に事件を担当するわけではないため、当番弁護士として行うことができることは、上記のような説明や警察や検察からの取調べに対応する場合のアドバイスに限られることが多いと思います。

国選弁護人が行うような「示談」交渉まで当番弁護士の立場として行うことは、まず無いでしょう。

家族や会社への連絡

私が、当番弁護士として面会に行った際、誰か連絡を取って欲しい人はいますか、ということをよく聞きます。

大抵の場合、本人は、心構えや事前の準備などなく突然逮捕されてしまうものですから、ご家族であったり、交際相手であったり、会社であったり、自分が今どこにいるのか伝えて欲しい、会いに来てもらいたい、会社に仕事に行けないと伝えて欲しいと希望される方が多いと思います。

ただし、勾留されずに(逮捕から72時間以内に)釈放される可能性があると思われる場合には、会社に連絡をするかどうかは本人とよく相談する必要があります。

会社に行けないということになると、当然、会社としては、どうしてだという話になります。

また、身寄りの無い方の場合には、弁護士が会社に連絡を入れざるを得ません。

弁護士から連絡が入れば、会社を休む理由を言わなくても、察しのいい人はその人が逮捕されたことに気が付いてしまうでしょう。

また、弁護士と名乗らず連絡をすると、後に、あの電話は何だったんだということになります。

逮捕されたことが新聞に載るかどうかはケースバイケースであり、新聞に載らないこともあります。

逮捕されたことが知られてしまうと、その人の評価、名誉に関わります。

そのため、勾留されずに(逮捕から72時間以内に)釈放される可能性があると思われる場合には、会社に連絡するのは、勾留された後、国選弁護人が付いてからという選択肢もあるのではないでしょうか、というお話を差し上げることもあります。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。