Author Archive

弁護士石川の私事~40歳になりました

40歳節目の日は弁護士として出張業務

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

3月8日に誕生日を迎えまして、40歳となりました。

40歳というと、ちょうど人生の折り返し地点に立ったような感覚です。

私が生まれたのは1985年です。

そこから40年遡ると1945年となり、同年の3月は未だ太平洋戦争中です。

生まれてから、既にそれくらいの時間を生きてきたのか、と感慨深かったです。

実際にはバレンタインデーの贈り物なのですが、妻が、1985年のワインをプレゼントしてくれました。

とても深い色をしたワインでした。

40歳の3月8日は土曜日でしたが、妻に無理を言い、出張に行ってきました。

40歳の今、弁護士として仕事ができていること、多くの皆様からご依頼、ご相談をいただける立場にあることを大変感謝しております。

さて、40歳節目の日は、おそらく今後の人生でも塗り替えられることが無いであろう「1日の間に最も長く新幹線に乗った日」として記憶される日になるだろうと思います。

およそ8時間新幹線に乗っていました。

ちなみに、これまで最も長い時間新幹線に乗っていたのは、静岡県弁護士会静岡支部の幹事として参加した日本弁護士連合会の人権大会(及びその下見)で青森に行ったときのことだと思います。

このときは、静岡県弁護士会静岡支部の役員をしておりまして、人権大会が開催される日の前日に、静岡県弁護士会の会長が主催する懇親会の会場を選定するため、青森市内の飲食店を4軒ほど、当時は「彼女」であった妻とハシゴしました。

どのお店も大変美味しかったのですが、結局は、下見に行っていないホテルの宴会場で懇親会を開くことになりました。

今では大変良い思い出です。

45歳までに行いたいこと~エジプト旅行

私は、海外旅行が大好きで、昨年の今時分には、妻のお姉さんの家を訪ねるということで、マレーシア・クアラルンプールに行ってきました(その際のブログは、こちらをご覧ください)。

子どもが小さく、気軽に海外旅行に行ける状況ではありませんが、今後5年以内に、エジプトに行くということが私の目標です。

私は、小学生だったころ、「世界ふしぎ発見」というテレビ番組が大好きで、特にエジプトの回がとても好きでした。

↓ こちらは、この木なんの木でおなじみのハワイにある木です。

まぶしそうな表情をしているのではなく、母親がスマホのシャッタースイッチが分からず、カメラを構えたまま写真を撮れないことに若干イライラしています。

こどものころ、一時期エジプトの考古学者になりたいと思ったこともあったのですが、その後、アナウンサーという夢に変わり、最終的には弁護士に落ち着いているという状況です。

冒頭に、40歳は人生80年の折り返しと書きましたが、心身の状態と時間の余裕のバランスを考えたときには、エジプトには50歳になるまでの間に行っておくのがベストなのではないかと思っています。

特に、最近検索した限りでは、日本からエジプトへの直行便が無いようで、もう10歳年を取った身体に、乗り継ぎは大きな負担になるのではないかと思っています。

また、あと2、3年内に、静岡県弁護士会またはその静岡支部で、それなりの役割を果たさなければならなくなる可能性があると思っています。

その役割がものすごく大変そうで、気が滅入ってしまいそうなので、それが終わったらエジプトに行くぞ、ということを励みに頑張れればと思っています。

エジプトでは、3大ピラミッド、スフィンクスと王家の谷、カイロの博物館を訪ねたいと思っています。

弁護士不在のお知らせ

3月12日から同月14日まで、弁護士石川は手術を受けるため、事務所を不在にいたします。

以前のブログにも記載しましたが、曲がった鼻の骨を真っ直ぐにするなどして、鼻のとおりを良くする手術です。

鼻の骨の手術と言うと、多くの方が、美容整形か!?と思われるだろうと思い、少し長いですが、上記の手術内容であることを皆様にご説明差し上げております。

妻からは、某総合病院の副院長を務められたことのある、友だちのお父さんからの、すっごく痛いらしいよ!という百害あって一利もない事前情報を提供されました。

私は毎年花粉症がひどく、特に極度の鼻づまりがあり、花粉症シーズンでは全く鼻呼吸ができない状態になってしまいます。

実際、今年も、花粉の本格飛散にはほど遠い、2月下旬にひどい鼻づまりが起き、こりゃ手術しなきゃダメだなと改めて実感しました。

入院手術という身体への侵襲作用や、より高齢化した際の睡眠不足の影響などを勘案し、この年で手術を受けることに決めました。

ご相談、ご依頼の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦ください。

3月17日より、通常どおり業務を再開する予定です。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

借金でお困りの方へ~借金の法的解決方法その3 自己破産

自己破産とは

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

以前のブログで、借金の問題を解決する方法として、任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法を挙げました。

今回は、この中の自己破産についてお話しします。

「自己破産」、あるいは、破産手続は、今抱えている借金、負債を0にすることを目的とした手続です。

厳密には、破産手続=借金を0にする手続ではないのですが(借金を0にする手続は、法的には、破産手続と同時に申立てをする「免責」という手続です)、一般的には破産=借金を0にするということで良いと思います。

弁護士に自己破産の相談をしてから借金が0になる(免責許可を受ける)までの流れ

自己破産をする場合、まずは弁護士などの専門家に相談をするところから始まります。

弁護士が相談者の破産事件を引き受けるということになった場合、弁護士は、金融業者などの債権者に、弁護士が相談者(この時点で「依頼者」と呼ぶ方が正確でしょうか)の代理人に就きましたよ、という通知を発送します。

一般的に「受任通知」(じゅにんつうち)と呼ばれるものです。

弁護士が受任通知を発送しますと、債権者から依頼者に対する督促等は止まります。

ただし、受任通知を発送してから、その通知が債権者の督促担当部署に届くまでには多少時間がかかりますので、通知の発送から督促が止まるまでには数日間を要すると考えられます。

その後、弁護士が依頼者から聴き取りをしたり、依頼者に自己破産の申立てのために必要な資料を用意していただいたりして、自己破産申立ての準備をします。

当事務所では、自己破産申立ての準備のため、ご相談から申立てまで概ね2か月程度のお時間をいただいております。

申立ての準備が整い次第、裁判所に破産の申立てを行います。

裁判所において、申立時に提出された資料を確認し、特に問題が無いという場合には、破産手続の開始決定が出されます。

不動産等売却するべき資産をお持ちでない方や、免責不許可事由が無い方などは、破産の開始決定が出された後、概ね3か月後に行われる裁判官との面接を経て、破産手続は終了(免責許可決定を受けて借金が0になる)という流れです。

自己破産の手続は、概ね以上のような流れで進んでいきます。

依頼者において、破産申立てに必要となる資料をスムースにご用意いただける場合、依頼者が破産を申し立てた経緯について問題が無い、あるいは、少ないと考えられる場合、依頼者が売却するべき資産をお持ちでない場合、当事務所においては、ご相談から免責許可が出るまでに要する期間を概ね6か月弱と想定しています。

自己破産の手続に時間がかかる場合

当事務所では、破産のご相談をいただいてから、借金が0になるまでの期間を概ね6か月弱と考えています。

しかし、手続に時間がかかる場合もございます。

手続に時間がかかるケースの中には、必要な書類のご提供が滞り、自己破産を申し立てるまでに時間がかかるケースもありますが、破産手続が開始された後に時間を要するというケースもあります。

たとえば、依頼者において、不動産をお持ちである場合が挙げられます。

このブログの冒頭、破産手続そのものは、厳密には、借金を0にする手続ではない、と申し上げました。

破産手続は、今ある資産を現金化し、現金化したものを債権者に「平等」に分配する手続です。

そのため、現金化できる不動産があれば、破産手続の中で不動産を現金化し、現金化されたものを債権者に分配する必要があります。

破産手続の中で不動産を現金化する役割を担うのは、破産管財人という弁護士です(破産管財人に関するご説明はこちらのページをご参照ください)。

破産管財人は、可能な限り債権者に対する配当金を増やすべく、不動産を売却します。

買い手が多数いそうな不動産についてはできる限り高く売れるように、広く売出しを掛けます。

最初に手を挙げた人に売るというのではなく、より高く買ってくれそうな人が出るまで、それなりの時間を掛けて売出しをするということです。

また、破産管財人は、売却が困難な不動産についても、少しでも売れるように時間をかけて買い手が現れるのを待つことが通常だと思われます。

そのため、不動産をお持ちの場合、破産手続を裁判所に申し立ててから約3か月後にある、最初の裁判官との面談で手続が終わることは少なく、さらに時間をかけて手続が進められることが多いように思います。

静岡地方裁判所では、3か月に1回程度、債権者への報告と裁判官と面談をする場が設けられていますので、申立後、手続が終わるまでに6か月、9か月、1年という期間を要する場合もあります。

なお、住宅ローン付きの不動産をお持ちで、借金の問題を抱えていらっしゃる場合には、自宅を維持することができる個人再生という手続についても検討の余地があると思われます。

個人再生手続についてはこちらのページもご覧ください。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

借金でお困りの方へ~借金の法的解決方法その2 個人再生

個人再生(小規模個人再生)とは

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

前回のブログで、借金の問題を解決する方法として、任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法を挙げました。

今回は、この中の個人再生についてお話しします。

「個人再生」という手続をごく簡単に説明しますと、今ある借金すべてについて、裁判所の手続を通じて、借金の金額自体を圧縮し、数年間かけてその圧縮された金額を分割で返済していくというものです。

たとえば、500万円の借金を100万円まで圧縮し、月々1万7000円程度を5年間かけて支払っていくというイメージです。

前回お話しした任意整理との大きな違いは、借金の金額自体を大きく減らすことができる可能性が高いということです。

他方で、個人再生手続では、すべての借金、負債を平等に取り扱う(減額させる)必要があります。

ご親戚やご友人から借りたお金も、他の金融業者と同様に裁判所に申し出て、一律の圧縮を行う必要があります。

金融業者からの借金は圧縮したいけれど、ご友人からの借金は全額返したい、というようなことは、個人再生手続ではできません。

また、個人再生は、裁判所を通した手続です。

個人再生のご依頼をいただいてから、圧縮された借金の分割払いが実際に始まるまで、9か月から1年程度の期間がかかります。

任意整理が1月から1月半程度で終わることからすると、個人再生は長期的な手続だと言えます。

また、個人再生手続の申立てそのものにかかる費用は、任意整理と比べても相当高額になります(法テラスを利用したとしても25万円程度はかかります)。

個人再生を行うべき場面~住宅ローンを抱えている方

借金の問題について、任意整理、個人再生、自己破産という解決方法がある中で、個人再生を第一に検討すべきと考えられるのは、住宅ローン付きのお住まいをお持ちの方です。

自己破産をすると、基本的に、ご自宅は手放さなければならなくなります。

個人再生手続は、先ほどお話ししたように、すべての借金、負債を一律に圧縮して、圧縮した借金を分割で支払っていくものですが、住宅ローンだけは特別扱いができます。

個人再生手続で、他の借金を圧縮して分割払いとし、それと同時に、今までと同じように住宅ローンを支払い続けることで、住宅を維持することができます(このような申立てを、住宅ローン特別条項と呼びます)。

そのため、住宅ローン付きのお住まいをお持ちの方においては、個人再生手続を取るメリットは大きいと考えられます。

このほか、個人再生を行うべき場合としては、任意整理と同様に、自己破産してしまうと、就労に支障が生じてしまう場合が考えられます(警備員さんや保険の外交員さんなど)。

個人再生の場合には、手続を行っても、職業制限がないため、現在のお仕事を継続して行うことができます。

なお、インターネット上では、そのほか個人再生手続を行うべき場面として、免責不許可事由があり、自己破産することに懸念がある場合という記事を見ることがあります。

免責不許可事由があるために、個人再生を行うべきであるのかどうかについて気になる方は、お電話等にて、当事務所に直接ご相談ください。

弁護士から回答させていただきます。

債務が5000万円を超えて個人再生が使えない場面~通常の民事再生手続で住宅ローン特別条項を使うべきか?

個人再生手続を申し立てることができる要件の中に、住宅ローンを除いた借金等の総額が5000万円以下であることという要件があります。

住宅を持っているものの、負債の総額が住宅ローン以外で5000万円を超える場合、個人再生手続を使うことができません。

その場合、通常の民事再生手続を取ったうえで、住宅ローン特別条項を使うことが、理屈上は考えられます。

しかし、借金等の金額が5000万円を超える場合、民事再生手続を利用したとしても相当額の負債を、住宅ローンとは別に長期間かけて支払う必要があります。

また、通常の民事再生手続において、裁判所への申立ての際に裁判所に納めなければならない予納金の金額は極めて高額です(先日静岡地方裁判所に伺ったところ、申立人が個人であっても最低250万円が必要であるということでした)。

再生計画で定めた返済が可能であるということは、仮に破産をしたとした場合、同額の貯金を作ることができるということになります。

このようなことを前提にしますと、住宅を守るために通常の民事再生手続を申し立てるかどうかについては、相当に慎重な検討が必要と思われます。

その他個人再生手続について

当事務所のホームページには、個人再生手続の流れや、個人再生手続に関するデメリットを紹介したページもございます。

個人再生をご検討中の方は、ぜひご覧ください。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

借金でお困りの方へ~借金の法的解決方法その1 任意整理

今年は自己破産の申立てなど借金に関するご相談をよくいただきます

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

2025年の業務を始めてまだ1月ほどですが、今年は、借金や負債に関するご相談の件数が非常に増えているように思います。

あらゆる商品の急激な値上がり(物価高)、コロナ融資の返済など、近年の社会情勢のため、借金返済のために生活が立ち行かなくなったり、会社や事業に行き詰まったりしてしまった方が増えているように思います。

そこで、今回のブログでは、最近ご相談をいただくことが特に増えている、借金の問題について、個人の場合にどのような解決方法があるのか、ということについてお話ししたいと思います。

借金の問題を解決する方法(いわゆる「債務整理」の方法)としては、基本的には、任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法が考えられます。

任意整理とは

任意整理という方法についてごく簡単に申しますと、今ある借金について、弁護士が債権者(金融業者)との間で話をし、毎月支払う金額を下げてもらい、数年間かけてその全額を返済するというものです。

たとえば、これまでは月々1万円返済していたけれど、今後は月々5000円の返済にしてもらう、というようなイメージです。

任意整理では、基本的に、現在存在している借金の元金を全額返済する必要があります。

また、今後は月々いくらを支払うということについて、債権者(金融業者)との間で合意が成立するまでの間に発生した利息についても支払いを求められることが多いと思います。

さらに、業者によっては、合意成立後、借金を完済するまでの利息(将来利息)についても支払いを求められることがあります。

債権者(金融業者)との間で交渉する、新しい分割払いの内容は、私が弁護士を始めたころ(15年前)と比べて、かなりシビアになっているという実感があります。

任意整理は、裁判所を介さず、弁護士が直接債権者(金融業者)と交渉して行います。

また、任意整理では、A社、B社、C社という複数の会社から借入れをしている場合に、A社だけ行う、あるいは、A社とC社だけ行う(それ以外の会社は、これまでどおりの約束で支払いをする)ということが可能です。

任意整理の流れ

任意整理を行う場合、ご相談の段階で、現在支払っている借金の月額合計額と総額を伺います。

そして、弁護士と依頼人との間で、月々の支払金額を下げるとした場合、合計いくらまでだったら毎月支払っていくことができるかを確認します。

その後、弁護士から債権者(金融業者)に対して、代理人として弁護士が入りましたよ、という通知を出します。

この通知により、一旦、債権者から依頼人に対する督促等は止まります。

弁護士が通知を出した後、債権者から、現在、依頼人には、これだけ借入れ(あるいは、カードの利用金額やリボ払いの残りなど)がありますよ、という連絡が来ます。

業者にもよりますが、業者からこのような連絡が来るまでには概ね一月ほどの時間がかかります。

事前に伺っていた負債の金額と大きな差が無ければ、依頼人に再度確認をしたうえで、債権者に対して新しい支払月額を提案します。

債権者が、新しい支払月額に同意してくれれば、合意書を取り交します。

以後、依頼人において、新しい支払月額に基づいて分割弁済をしていっていただきます。

債権者との間で合意が成立するまでの期間(任意整理にかかる期間)は、早ければご依頼から1月から1月半程度となります。

任意整理が可能な場合、難しい場合

任意整理は、基本的には、今ある借金全額について、毎月の支払金額を下げ、これまでよりも長い期間で返済していくという手続です。

私の感覚ですが、金融業者は、5年を超える分割弁済には消極的です。

特に借入期間が短い方の場合、新しい分割返済額に対するハードルは高まります。

仮に100万円の借金を、将来利息なしで5年間で返済するとした場合、月々の返済金額は1万7000円弱です。

200万円の借金を、将来利息なしで5年間で返済するとした場合、月々の返済金額は3万4000円弱となります。

任意整理という手段を取ることができるのは、ご自身の収入で(あるいはご家族の収入を含めて)通常の生活を送りつつ、なおかつ、借金を返していくことができるという場合です。

先の例で言えば、100万円の借金がある場合、家賃、水道光熱費、食費などを支払って通常の生活を送りつつ、月々1万7000円を5年間支払い続けることができるか、ということになります。

ご自身やご家族の生活で精一杯で、月々の返済額を減らしても借金を返していくことが難しいという場合には、任意整理ではなく、自己破産を申し立てざるを得ません。

収入と支出の状況はもちろん人それぞれですが、借金負債の金額が300万円を超える場合(月々の支払いが5万円を超える場合)、任意整理を行うことは難しいように思います。

また、借金の金額はそれほど多くないものの、ご相談の時点で月々の支払額が1社あたり数千円であるという場合、任意整理によって月々の支払金額をさらに数千円下げるということは難しいことが多いように思います。

任意整理が適当と思われる場合

自己破産ではなく任意整理を行うべき場合としては、借金の金額が比較的少額である場合が考えられます。

自己破産により、職業を失うおそれがある方(保険の外交員さんや警備員さん)も任意整理を検討するべきだと思います。

また、自己破産や個人再生の場合には、裁判所を入れて、すべての債権者を平等に扱う必要があります。

すべての債権者について、自己破産の場合は1円も払わない、個人再生の場合は債権の何割かをカットしてもらうということです。

ご親族や友人等、仲の良い人からの借入れがあり、その人たちにはどうしても借入金全額を支払わなければならない、というような事情がある場合には、任意整理を検討しても良いかもしれません。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士事務所の事務員ブログ3

弁護士事務所で1年間働いてみて

みなさん、こんにちは。弁護士石川アトムの事務所で働いている事務のKです。

今回は、弁護士石川より、ブログを一本書いてもらいたいとのことで、弁護士石川に代わり、記事を書くことになりました。

石川アトム法律事務所で働き始めて1年が経ちますが、あっという間の1年間でした。

令和5年12月に、当時お勤めされていた事務員さんから業務の引継ぎをしていただいたのですが、法律の専門用語が多すぎて、その意味内容を理解できないまま令和6年1月を迎えました。

当初は、今後私1人で大丈夫なのかと、不安だらけでした。

この仕事続けられるのか?私で大丈夫なのか?と思っていましたが、何とか1年間続けることが出来ました。

石川アトム法律事務所で働き始めた最初の頃、まわりの人たちに法律事務所で働くことになったことを伝えると、「え?!法律事務所?」「働けるの?」「大丈夫?」など、不安な声をかけられていました。

しかし、最近では、「まだ働いてるの!」「すごいね!」「頑張ってるね!」「働きやすい環境でよかったね。」などと言われることが多くなりました。

法律事務所で働き始めてから、弁護士もののドラマやニュースをよく見るようになりました。

法律事務所で働いていなかったら、きっと見ていなかったと思います。

ドラマの中で、事務所内で見たことのある物や言葉がドラマに出てくると「見たことある!」「知ってる言葉!」と一人でちょっとだけ嬉しく感じたりします。

一方で、1年働いても電話対応は未だに苦手で、言葉使いが難しいです。

たまに後ろからアドバイスをいただいたりします。

いろいろ大変なこともありましたが、励ましてくれた家族や友達、本当に周りの人に助けられているおかげで1年間働けたと思います。

これからも、少しずつ成長していけたらと思っています。

石川アトム法律事務所での私の仕事について

法律相談にお見えになる方は、いろいろなお悩みを抱えていると思います。

相談される方によって、内容も違うのに、弁護士はその場で対応しているので、やっぱり弁護士はすごいな、といつも思っています。

私の仕事は、ほんの少しだけ事務的なお手伝いをさせていただいているのですが、相談内容が違えば、作業も変わってきます。新しい作業をするたび調べたり、聞いたりしています。

同じように思える作業でも、相談や事件の内容が人によってそれぞれ違うので、同じようにいかないことも多く、そこが難しいところです。

また、ときどき弁護士から、裁判所に提出する書類の誤字脱字のチェックをお願いされることがあります。

書類の誤字脱字のチェックをするときは、漢字が読めず、調べながら確認をしたりしているうえに、書類が10ページも、20ページもあるので、とても時間がかかります。

私は読書が苦手で、これまであまり本を読んできませんでした。

弁護士の書類の中には今まで私が出会ったことが無かった漢字がたくさんあります。

もともと、読むスピードも、理解するスピードも、文章を作るスピードも遅いので、少しずつ早くなっていければと思っています。

ちなみに、最近初めて見た言葉は、「○○をして・・・させる」というもので、「○○さんに・・・をやらせる」という意味だそうです。

石川アトム法律事務所に置いてある本

私は最近、時間ができたときに、事務所にある本を読むようにしています。

一番最初は、「法律事務所職員」、「裁判所提出書類の集め方」の本を読みました。

初めて法律事務所の職員になったので、仕事に関しての知識を学ぶことがとても多かったと思います。たまにわからないときに、読み返したりします。

事務所にある本は専門的な本が多いため、読める本は少ないです。

以前、法律系の本を読んでみたのですが、全く意味が分からず、1~2ページ読んで(目を通したくらい?)、すぐに本棚に返しました。見たらいけない本を開いてしまった気分でした。

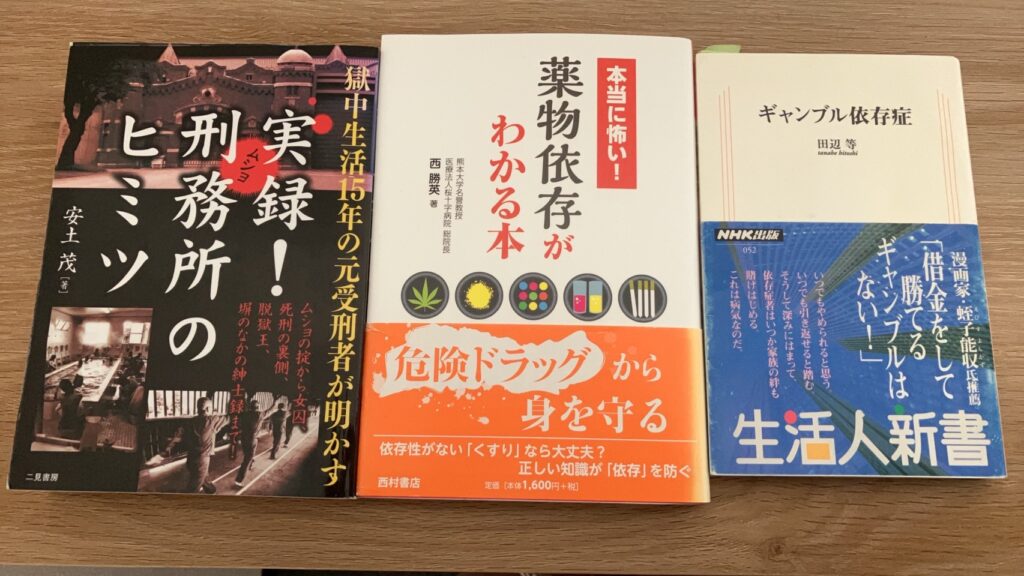

なので、弁護士がおすすめしてくれた、「ギャンブル依存症」という本を読みました。

その後は、近くにあった「薬物依存症」、「実録!刑務所のヒミツ」というタイトルの本も読みました。

法律事務所で働かなければ絶対に読むことのなかった本だと思いました。

これらの本を読んでみて、ギャンブル依存症、薬物依存症について、どうしてそのような依存症に陥ってしまうのか、少し理解できたように思います。

自分には関係ないと思っていても、誰にでもなってしまう危険が少なからずあるのだと思いました。

「実録!刑務所のヒミツ」の内容は大変興味深かったのですが、刑務所の中には絶対入りたくないと思いました。

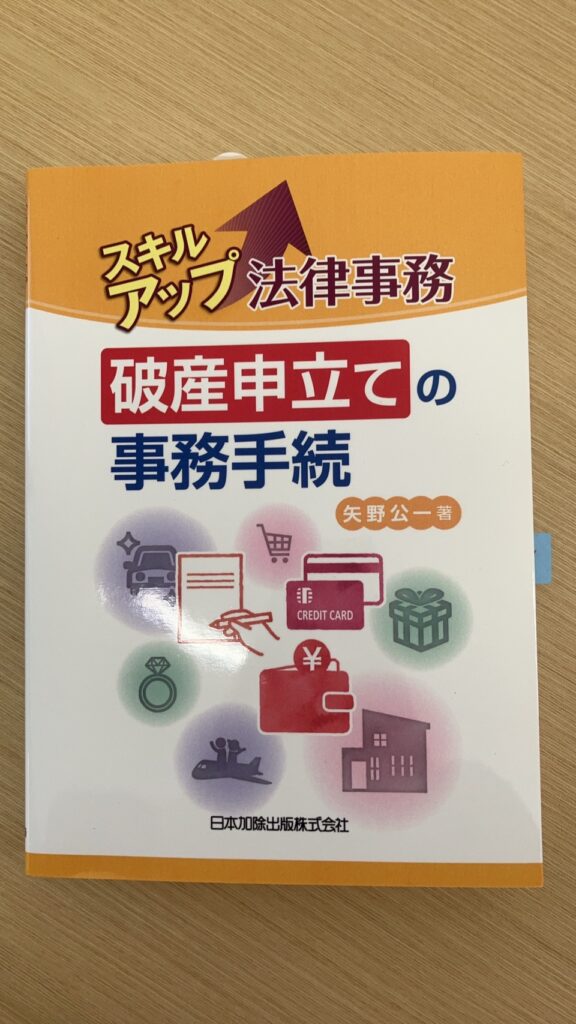

最近、事務員向けの破産申立ての本が来ました。

今はこちらを読んで、自己破産の申立てについてスキルアップしていきたいと思っています。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

類似品にご注意ください(笑)~法律事務所の話

当事務所は、石川アトム法律事務所です。

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

さて、私が静岡法律事務所から独立して当事務所を開設し、まもなく2年半となります。

私が独立開業する際、事務所の名前をどうするか少し悩みました。

最近久しぶりにお客様から尋ねられたように思うですが、私、石川アトムの「アトム」は本名です。

この「アトム」は、私の父母が付けてくれた名前です。

鉄腕アトムが21世紀に活躍したように、21世紀に活躍できるような人間になってもらいたいということで、「アトム」という名前を付けたそうです(設定では2003年4月7日に誕生したということになっています。今はそれから20年以上経っていますが、未だに車も空を飛びませんね)。

せっかく良い名前をいただいたので、事務所の名前にも、「アトム」を入れたいなぁとは思っていました。

法律事務所の名付けパターン

さて、法律事務所の名前には、いくつかのパターン、グループがあると思います。

1つ目は、事務所の所在地に関係した事務所名です。

当事務所を例にするとすれば、伝馬町法律事務所であったり、伝馬公園前法律事務所であったり、あるいは、静岡伝馬町法律事務所といったところでしょうか。

2つ目は、事務所のイメージや、目指している事務所の雰囲気に起因した事務所名です。

私の場合、2つ目のパターンは全く考えなかったのですが、たとえば、まごころ法律事務所とか、はるかぜ法律事務所とか、そういった感じでしょうか(そういった名前にしようと思っていたわけではありません)。

3つ目は、弁護士の名前を法律事務所に取り入れるというものです。

私の場合は、もろにこれで、石川アトム法律事務所になったわけです。

しかし、この名前に決まる前には、地名+名前という事務所名も、選択肢の一つにありました。

「静岡アトム法律事務所」です。

アトム法律事務所さんの静岡支店が開設されました

他方で、私が事務所を作るにあたって、「アトム法律事務所」という名称にすることは考えていませんでした。

それは、既にそのような名前の事務所が存在することを知っていたからです。

私は、司法修習生のころから「アトム法律事務所」という法律事務所が存在することを知っており、同事務所も参加していた、合同就職説明会にも参加したことがありました。

大変申し訳なかったのですが、私の名前が事務所名に入っているということだけを理由とした100%冷やかしの参加でした。

同事務所の説明会の後、代表者である岡野先生に、「どうして『アトム』法律事務所という名前にしたのですか。」ということを質問しに行きました。

そのとき伺ったのは、事務所の名前を決めるにあたり、何か象徴となるような物の名前にしようと思っていたときに、「アトム」が良いのではないかと思った、というようなお話でした。

どういう意味で、「アトム」が象徴であるのかは聞けなかったのですが、鉄腕アトムのような「正義の味方」という意味での象徴なのではないか、と勝手に想像しています。

さて、昨年末、そのアトム法律事務所さんから、私の事務所に突然お電話がありました。

2025年にアトム法律事務所の静岡支店を作るのですが、名前が類似していてご迷惑お掛けします、一度ご挨拶に伺えませんでしょうかというような、ご丁寧なお電話をいただきました。

年末かなりバタバタしていたのと、ご挨拶に来られても何を話したらいいのか・・・ということもあり、ご遠慮いただいたのですが、そのアトム法律事務所さんの静岡支店がこの1月にオープンしたそうです。

その名も「アトム静岡法律事務所」。

心の底から、「静岡アトム法律事務所」にしなくて良かったと思いました。

笑えるほど紛らわしい(汗)

仮に私が「静岡アトム法律事務所」という名前にしていたら、アトム法律事務所さんは、静岡に出店しなかったのか、あるいは、もうちょっと別の名前にされたのか・・・。

完全に「たられば」の話ですが、非常に気になりました。

なお、当事務所では、自己破産の申立て、交通事故、会社の顧問業務を重点的な取扱い分野としています。

アトム法律事務所さんでは、このうち、交通事故に力を入れていらっしゃるようで、今後、アトム法律事務所さんに交通事故を依頼したお客様が、過って当事務所に電話を掛けてくるということはあるのではないかと思ってはいます。

他方で、自己破産の申立てや会社の顧問業務については、アトム法律事務所さんの注力分野ではなさそうですので、アトム法律事務所さんの静岡進出も、当事務所には、それほど影響は無いのだろうと思っています。

しかし、訴訟事件で私とアトム法律事務所さんが対立当事者の代理人に就くことがあれば、裁判所は少し混乱するかもしれませんね(笑)

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士石川の2025年の目標

弁護士石川の業務上の目標~司法修習生に事務所訪問をしてもらう

新年あけましておめでとうございます。弁護士の石川アトムです。

2025年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、弁護士石川の2025年の業務上の目標は、静岡で就職を考えている司法修習生に事務所訪問に来てもらうことです。

2024年末、あまりの忙しさから新人弁護士の採用を決意しました。

年が明けて2025年、静岡県弁護士会に、新人弁護士の採用予定がありますので、弁護士会のホームページに掲載をお願いします、という申し出をしたのが、つい数日前のことです。

同ページはこちらですが、1月10日現在、当事務所の情報はまだ掲載されていません。

今年は、採用にまで至らないとしても、修習生から就職に関する問い合わせや事務所訪問くらいは、来てもらいたい(それを実現したい)というのが、弁護士石川の今年の第一の目標です。

職権濫用の誹りを受けないように気を付けなければいけませんが、今年は、修習生との懇談会などに積極的に顔を出し、採用の告知も行なっていきたいと思います。

弁護士石川のプライベートな目標~17年ぶりにTOEICを受ける

次に、私の個人的な目標です。

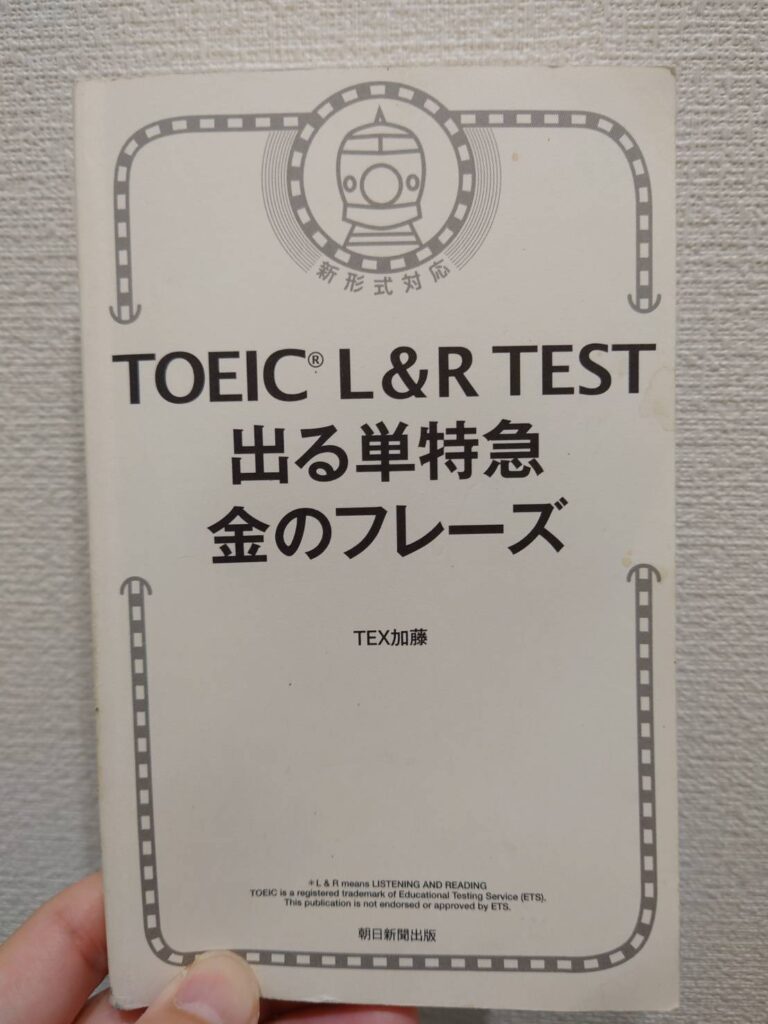

忙しい、忙しいと言いながら、2024年12月から、ほぼ毎日、朝30分ほどの時間を割いて、TOEIC向けの単語帳の勉強を始めました。

私の一番上の娘(もうすぐ5歳)が、半年前から私と同じ英会話スクールに通い始め、めきめきと単語力を付けていることに触発されたのか、私も久しぶりにTOEICを受けて、自分の現在地を確認したいと思うようになりました。

私が最後にTOEICを受けたのは、私がロースクールの受験をするときでしたので、17年くらい前のことです。

その後TOEICの形式は変更されており、現在のTOEICがどのような問題形式となっているのか全く知りませんが、とりあえず単語帳を買い、今500語くらいまで進んでいます。

受験するからには、一応勉強してから受けたいというのが信条ですので、毎朝コツコツと単語の勉強をしています。

ロースクール受験時のスコアは720くらいだったと思いますので、まずは720を超えることが目標です。

花粉症が辛くない時期に受験したいなぁと思っています。

弁護士石川のプライベートな目標?その2~鼻中隔湾曲症の手術

花粉症と言えば、私は、毎年ひどい花粉症に悩まされています。

3月から4月にかけて、鼻づまりのため、鼻で全く息ができない状態になることがしばしばあります。

2024年の12月、私は副鼻腔炎(蓄膿症)になり、耳鼻科に受診しました。

その際、医師から、私の鼻の中の骨が曲がっており、曲がり具合は、弱、中、強の強です、と言われました。

私は、花粉症の時期に点鼻薬を差して鼻づまりの改善を試みているのですが、同医師いわく、これだけ曲がっていると、点鼻薬を差しても鼻づまりはあまり改善しないのではないか、ということでした。

鼻の骨がそのように曲がってしまったのは、小学校低学年のときに連れて行かれたソフトボールの練習の初回、それもキャッチボールの初球で、ボールを顔面キャッチしてしまったことが原因ではないかと思っています(その後私は全く練習に行かなかったのですが、チームは優勝したらしく、後日メダルが送られてきました)。

鼻の骨が曲がっているという話は、かなり前にも別の医師から言われたことがありました。

その際、医師からは、花粉症の治療方法として、①投薬治療、②レーザーで鼻の粘膜を焼く、③手術で鼻の骨を治すの3択が示されましたが、②と③が非常に恐ろしいものに思えたため、①を選択しました。

以後、まさに、ズルズルと投薬治療を続けていました。

しかし、昨年から、睡眠の質や、健康に非常に気を遣うようになり、花粉症の時期、ほとんど眠れない日もあるため、このたび手術を受けることを決意しました。

以前、サイパンに行った際、ダイビングのインストラクターさんが、同じような手術を受けたと言っていました。

一生分の鼻血が出て、めちゃくちゃ痛いけど、人生が変わるほど効果があったそうです。

今回受診した医師によると、鼻の骨の手術は、全身麻酔で1週間程度の入院が必要とのことでした。

年が明けて、早速、入院、手術の夢を見ました(汗)

できれば、例年仕事が落ち着く年度末や年度初めに手術を受けたいのですが、病院側の都合もありますし、どうなることでしょうか。

昨年は1年忙しすぎたので、入院中くらい、ニンテンドーSwitchでウイニングポストでもやりながら、のんびりしたいと今は思っているのですが、おそらく落ち着かなくて仕事をするのでしょう。

以前、盲腸で5日ほど入院した際にも、病院で仕事をしてました。

幸いにして、最近ではウェブ会議という方法により、裁判所に行かなくても裁判手続を進められるようになっています。

しかし、さすがに病室からウェブ会議というわけにはいかないですよね(笑)

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士石川2024年を振り返る~その3 超個人的な話

お酒を「飲めなく」なった6月

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

さすがに12月の末にもなりますと、超朝型の私でも布団から出るのは6時が限界です。

寒くなりましたね。

さて、2024年は忙しかったという話を散々書きましたが、2024年を振り返り、印象的であったのは、自分の健康に、以前にも増して気を遣うようになったということです。

私はお酒が好きで、これまでよく飲んでいました。

3年くらいまではほぼ毎日飲んでおり、1、2年前からは、土日はだいたい休肝日にするようにしていました。

今年の目標は、「二日酔いにならない」でしたが、ゴールデンウィーク中にとうとう目標が不達成となりました(ただし、今年はこの1回だけです!)。

これまでであれば、二日酔いになった後の数日間は、お酒を飲む気分じゃないなと思って、何日間か飲まない日が続き、その後性懲りもなくまた飲み始めるのがパターンでした。

ところが、今年のゴールデンウィークのときは、二日酔いになった翌々日の飲み会は良かったのですが、その後1か月ほど、お酒を飲むと気分が悪くなってしまい、「飲めない」日が続いたのです。

最初のころは、ビール半缶くらいで、それ以上受け付けない感じになってしまいました。

私にとっては、お酒を飲んで、本を読んだり、Netflixを見たりすることが非常に大事なストレス解消方法でしたので、お酒を飲めなくなってしまったら、一体何でストレスを解消すればいいのか!?と、当時は本気で悩みました。

幸いにして6月後半ころからは、またお酒を飲めるようになりました。

本当に良かったです。

ただし、その後も、お酒を(それなりに)飲んだ日の睡眠の質が明らかに悪いことを実感するようになるなど、これまでとは違う体調の変化に気が付きました。

来年の春には40になりますし、身体にも色々と変化が出てくるのでしょう。

睡眠の質を良くするため、今年後半から毎月実施されていた尋問手続の前日は、1日も飲みませんでした。

尋問手続は、反射神経が重要ですので、体調は万全にしておかなければなりません。

意外なところで弁護士としてのプロ意識が発現しました(笑)

「結局のところ炭酸で良かったんじゃないか」説

先ほどお話しした「飲めなくなってしまった」時期に、お酒、というより、ビールの代わりに何か飲むものが欲しい、と思い、6月上旬にソーダストリームを導入しました。

ソーダストリームの存在を知ったころ(数年前)は、炭酸水しかできない装置なんて誰が買うのか、と思っていたのですが、意外とハマってしまいました。

最初は、付属のジンジャーシロップだとか、カルディで売っているクラフトコーラなどを試していました。

これはこれでもちろん美味しいんですが、結構割高なんですよね。

カルディのクラフトコーラは、1杯150円~200円くらいしますので、それだったらビール買った方がいいんじゃないかと思ってしまいます。

最終的に、炭酸ストレート、もしくは、レモン果汁をプラスに落ち着いています。

6月後半からまたお酒を飲めるようになったのですが、ビールを1本飲んだ後は炭酸水で良しにするとか、翌日に尋問手続があって、飲まないようにする日などはよく炭酸水を活用しています。

特に、ビールの2本目、3本目の代わりとして炭酸水を飲むことが多くなりました。

こうしてみると、いかに自分が惰性で2本目、3本目のビールを飲んでいたのかということがよく分かりました。

結局のところ炭酸水で良かったんじゃないか・・・。

ただ、ソーダストリームを導入した影響で、ウイスキーを飲み始めるようになりました。

最初はハイボールだったのが、最近はロック専門になり、ウイスキーの消費量は増えてしまっています。

来年も健康に気を遣いつつ、お酒を楽しみたいと思います。

2024年の新たな出会い

今年は、新しい出会いが多かったように思う1年ですが、その中でも、春頃行なわれた某不動産決裁の場で、たまたま知り合うことができた司法書士の三岡先生。

大の競馬ファン、トシちゃんファンでいらっしゃいます。

今年は弁護士になって初の、12月の飲み会が0回かと思われたのですが、忘年会にお誘いいただきました。

この日の先生のお召し物にもトシちゃんが!!

飲み会では、いつも面白いお話をたくさん聞かせていただいています。

時々テレビのクイズ番組で珍回答をするゲストがいるのですが、自分がその状態に陥ってしまっています。

私も真面目に答えているのですが、「不届者」ゆえにそういう回答になってしまうことがあります(汗)

珍回答の全てが芸能人としての「キャラ」ではなく、彼らも真面目に答えているときがあるのだろう、ということに、三岡先生との飲み会の場で気が付きました(笑)

来年以降も、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします!!

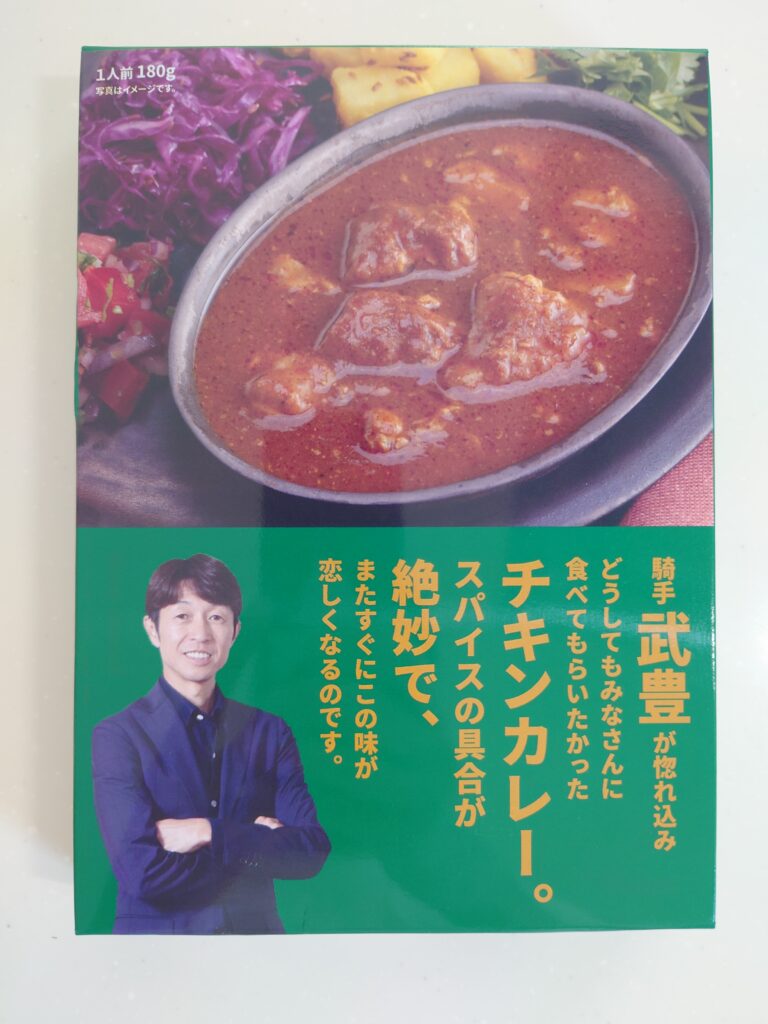

こちらの写真は、三岡先生からいただいた、武豊さんご推薦のカレーです。

「またすぐにこの味が恋しくなるのです。」は、本当にそのとおり!

とても美味しかったです。

今日は、父親と武豊さんのトークショーに行ってきます。

皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士石川2024年を振り返る~その2 静岡で就職したい人見てください

石川アトム法律事務所は新人弁護士を募集します!!

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

2024年も残り10日あまりとなりました。

今回は、普通に2024年12月に書いたブログを掲載します。

さて、前回のブログで、2024年の弁護士業務が非常に多忙であったことについてお話ししました。

弁護士として仕事をし、多数のご依頼をいただけるということは大変有り難いことです。

しかしながら、今年はちょっと働きすぎかなという感じもしていました。

弁護士業に限らず、その他のお仕事でも同じように言えることがあると思いますが、仕事の中には、割合簡単な、定型的な仕事と、複雑な仕事、一定の技術や思考を要する仕事があります。

非常に忙しかった今年1年を過ごしてみて、割合簡単な、定型的な仕事については、別の人間に任せ、より複雑な仕事、一定の技術や思考を要する仕事により注力したい(そして、できれば全体の業務時間を減らしたい)と思うようになりました。

うちの事務所は弁護士1名、事務員1名の体制であり、これまでも、誰か一緒にやってくれる弁護士はいないかぁと思っていました。

しかし、その際に考えていたのは、共同経営者として一緒に事務所を経営してくれる人、一定の経験を積んだ弁護士でした。

もちろん今後もそういう人が現れてくれたら現れてくれたで嬉しいんですけど、今年1年、特に年末にかけて、事務所の経費を分担してくれる人が欲しい、というよりも、自分の業務を助けてくれる人(自分の業務負担量を減らしてくれる人)が欲しい、という思いが強くなりました。

そのため、今後、石川アトム法律事務所では、積極的に新人弁護士の採用を打ち出していきたいと思っています。

新人弁護士の採用は中期的目標

私自身の就職活動についてお話ししたブログでも書きましたが、近時、弁護士の就職に関しては、東京一極集中の傾向が強く、静岡のような地方会に就職するという新人弁護士は非常に稀(貴重)です。

そして、自分の業務負担を軽減してくれるような、優秀な(若くなくてもいいです)修習生が、静岡に、まして、うちのような事務所に就職してくれるというのは、極めて稀でしょう。

そのため、今後、私も新人弁護士採用のために、意識的に、かつ、積極的に動いていく必要があると考えています。

静岡で就職したいという修習生や、当事務所に少しでも興味を持たれた修習生がいらっしゃいましたら、石川宛てにご連絡いただけますと幸いです。

私は、弁護士業という仕事に関しては、自分ではものすごく運が良いと思っていますので、きっと将来、良い新人さんが現れてくれるものと確認しています。

頼もしくなってきた事務員さん

新人弁護士を採用したいということについては、他にもいくつかの理由があります。

前回のブログの2023年パートで、2023年末に加入していただいた事務員さんが、まだ辞めずに続けているのか、という話を書きましたが、同事務員さんは、この1年で著しく成長されました。

先日、某案件で、事務員さんが市役所の方と電話で話をしていたのですが、住民票と戸籍を同時に取得できるのか、住民票をもらった後、再度戸籍を取得することになるのか、などと自ら質問していて驚きました。

法律事務所での職務経験が全く無かった事務員さんが大きく成長され、本当に嬉しく思っています。

ただし、これは、前の事務員さんが種々の引継ぎをしてくれたことや、今の事務員さんが自ら色々調べられたりした成果だと思っており、私の寄与度は極めて乏しいと思います。

さて、そのように、事務員さんは大きく成長されているのですが、やはり事務員さんの仕事は、弁護士業務のごく一部の補助ということにならざるを得ません。

破産事件で言えば、必要書類の一部を取り寄せたり、私が依頼者から聞き取った内容の打ち込みをお願いしたり、自動車保険の年払いなんかでは解約返戻金を計算してもらったり、ということです。

私自身はこの1年(特に4月中旬以降)めちゃくちゃ忙しかったのですが、弁護士が忙しいからといって、その分事務員さんにお任せできる業務があるかというと、必ずしもそうではありませんでした。

4月中旬から9月末ころまでにかけては、事務員さんにお願いする仕事があまりに無さ過ぎて、16時ころには「上がって良いですよ~」という状態で、事務員さんには早く帰っていただく日もしばしばありました。

最近も、日中、事務員さんはあまりやることが無く、薬物依存症や、ギャンブル依存症の本を読んでいたりします(そういえば、今週の月曜は15時に上がっていただきました・・・)。

あまりにヒマというのも事務員さんに申し訳なく、もうちょっと忙しい方が良いのだろうなと思っています。

新人弁護士がすぐに仕事を得られるとは思いませんが、新人が1年経ち、2年経てば、それなりに仕事を獲得できるはずで、弁護士1.5人~2人くらいの業務量があった方が事務員さんにとっても良いのではないか、というのが新人弁護士採用のもう一つの大きな動機です。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。

弁護士石川2024年を振り返る~その1+年末年始の休業のお知らせ

2023年末の弁護士業務はこんな感じでした

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

2023年も残り10日となりました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

おいおい、冒頭からいきなり誤記かよ! 2024年だろ!とツッコミを入れた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、上記の「2023年」は誤記ではありません。

冒頭からこの項目の最後までは、2023年12月に作成した文章だからです。

2023年の12月上旬は、私の弁護士人生の中でも1、2を争うくらい忙しく、裁判所に提出する書面の締切りに間に合わないのではないかと思いました。

書面提出の締切日は、朝の(というか、夜の)午前1時30分から仕事を始め、そのおかげで、何とか締切りどおり書面を提出することができました。

私がその時点までで作った書面の中で、2番目に長い書面でした。

さて、忙しい忙しいと言いながら、仕事が来るというのは、弁護士業をしている私にとって本当に有り難いことです。

石川アトム法律事務所では、ホームページをご覧いただいての新規のお客様もいらっしゃいますが、多くのお客様は、以前ご依頼をいただいた方からのご紹介(あるいは、以前ご依頼をいただいた方ご本人)です。

世の中には、というか静岡だけでも、本当にたくさんの弁護士がいます。

その中で、石川を紹介しよう、あるいは、また石川に依頼をしてみようと思っていただけるのは、以前ご依頼をいただいた依頼者の皆様に、私の弁護士としての仕事にご満足いただけているからだと自己評価しています。

私が15年前に、司法修習生として研修を受けていたとき、弁護教官から、「広告や宣伝をどうしようか迷うくらいなら、一件一件の事件に真剣に取り組みなさい。そうすれば自然と依頼は付いてきます」というご訓戒をいただきました。

本当にそのとおりだと思いました。

これからも、依頼者の皆様にご納得、ご満足いただけるような法的サービスの提供に努めて参りたいと思います。

さて、そうは言いつつ、ここまでの内容を書いている段階では、「やっぱり来年(2024年)は、もう少しゆったりと仕事がしたいなぁ。」と思っています。

2024年はどんな一年になっていたのでしょうか。

締切りに追われてヒイヒイ言っているような状態だったのでしょうか。

2023年末から入ってくれた事務員さん2名(そのうち1名は、この部分を書いている段階では就労0日です)は、まだうちの事務所で働いてくれているのでしょうか。

そろそろ2024年12月の私にバトンタッチしたいと思います。

やっぱり激務だった2024年

上記2023年部分について、若干の修文をしつつ、ここからは2024年の石川が筆を執っております。

上記2023年部分は、2023年12月に、某スターバックスコーヒーで書いたもので、そのときのことは今でもよく覚えています。

本当に1年経つのは、あったという間だとしみじみ実感しています。

「来年(2024年)は、もうちょっとゆったり仕事ができるといいなぁ」と本気で思っていたのですが、今年は、昨年以上に忙しかったように思います。

誰ですか、ヒマすぎてオンライン英会話とかやっていた人は!!

マレーシアに旅行(マレーシア旅行に関するブログはこちらをご覧ください)に行く直前ころは、例の年度末、年度明けによる若干の業務の緩みがあったように思うのですが、マレーシアから帰ってきてからは激務だったという記憶しかありません。

通常の午前9時から午後5時半までの事務所での執務に加えて、土日祝日関係なく、朝5時から7時半までは自宅で書類作成またはメール返信、土日祝日も、子どもが昼寝をしている1時間か2時間は仕事という状態でした。

弁護士をやってきてもうすぐ15年目になりますが、おそらく自分の中で初めて、少し休んだ方がいいなという感覚を持ちました。

心身ともに健康でいることは、何にも増して大切なことです。

今後も身体に気を付けて仕事をしていきたいと思います。

年末年始の休業のお知らせ

石川アトム法律事務所では、2024年12月27日を2024年の最終営業日とし、2025年は、1月6日から執務を開始いたします。

もっとも、顧問契約を締結していただいている企業の皆様におかれましては、上記休業期間中でも、何かございましたら、いつでも私の携帯宛にご連絡いただければと思います。

大変有り難いことに、本年も複数の企業様から新規に法律顧問のご用命をいただきました。

来年もさらに多くの皆様のお役に立てるよう、邁進して参りたいと思います。

静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。