Author Archive

離婚後の「共同親権」制度9~「監護」の分掌について

監護の分掌~父母間で子に対する「監護」を分けること

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

我が国においては、令和8年4月1日より、離婚後の「共同親権」制度がスタートします。

以前「共同親権」に関するブログを第8弾まで掲載してきましたが、今回はその第9弾となります。

第8弾のブログでは、親権の一部を構成する「監護権」についてお話をしました。

監護権は、親権の一部である子に対する「身上監護」を行う権限と言えます。

第8弾のブログでお話ししたように、「監護権」は父母のいずれか一方に帰属させることもできますが、本ブログで紹介するように、「監護権」を父母の間で分担させるということもできるようになりました。

「監護権」を分担する方法には2種類あり、期間的な分担と、事項的な分担があります。

期間的な「監護」の分掌(ぶんしょう)

期間的な監護の分掌は、父母が一定の期間ごとに子を交替交替で監護するというものです。

たとえば、奇数月は父親が子どもと暮らし、子どもの面倒を看る、偶数月は母親が子どもと暮らし、子どもの面倒を看るというような場合が考えられます。

このような期間の分掌が実現した場合、対象期間中は父母の一方が監護教育に関する日常的な行為を単独で行うことができます。他方で、対象期間後にも影響を及ぼすような重大な行為(たとえば、子どもの心身に重大な影響を及ぼす医療行為の実施など)については、対象期間中であっても他方親と共同で行う必要があります。

なお、期間の分掌を行った場合には、養育費や婚姻費用を支払う側の父母も子の監護をすることになります。そのため、期間の分掌を行うことにより、支払われるべき養育費や婚姻費用の金額が影響を受ける(金額が下がる)場合もあると考えられています。

期間的な監護の分掌の考慮要素

このような期間的な「監護」の分掌が認められるためには、父母のいずれにおいても監護能力や監護者としての適格性が認められる必要があります。さらに、現実問題として交替監護を行うことが可能かどうか、父母において緊密に、かつ、継続的に協力し合うことが可能かどうか、交替監護が子どもに大きな負担とならないかどうかといったことも検討されます。

より具体的には、父母間の住居の距離、移動時間、子の年齢、心身の状況、子の学校や習い事の状況、子の年齢、発達に応じた子の意向、父母の協力可能性、父母と子の関係性、現在の監護状況などの事情が考慮されて判断されます。

期間的な「監護」の分掌が認められるためには、父母が子の監護について緊密に協力し合える関係を安定して継続できることが不可欠です。父母間の協力のレベルは、「共同親権」が認められるレベルよりも高いものが必要となると考えられています。

事項的な「監護」の分掌

事項的な「監護」の分掌は、子の教育に関する監護は父親、子の医療に関する監護は母親、というように、一定の事項に関する「監護」を父母のいずれか一方に委ねるものです。

事項的な「監護」の分掌が行われると、当該事項については、監護権を有する親が単独で監護を実施することができ、他方親はこれを妨げてはならないと考えられます。

事項的な「監護」の分掌は、特定の事項に関する親権行使者の指定と重なる部分がありますが、一般的には、特定の事項に関する「監護」の分掌の方が、特定の事項に関する親権行使者の指定よりも広く、抽象的な内容を対象としていると思われます。

たとえば、「子の教育」に関する監護の分掌と、子の中学進学に関する親権行使者の指定では、監護の分掌の方が広い事項を対象としています。

他方で、監護の分掌が認められた場合、当該事項について分掌を認められた親の監護を、他方親は妨げてはならないと解され、分掌を認められた親に強い権限が付されることになります。

そのため、監護の分掌が申し立てられた場合、裁判所においては、当該事項全般について監護の分掌を認める必要があるのか、特定の事項に関する親権行使者の指定では足りないのか、という点を検討することになり、場合によっては、後者の申立てへの変更を促される場合もあると考えられます。

事項的な監護の分掌の考慮要素

事項的な監護の分掌が認められるかどうかについては、当該事項についての父母間における従前の役割分担の状況、父母間の協議の状況、子の年齢、発達特性、心身の状況、父母と子との関係、子の意向を総合考慮して、父母のどちらの方が子の利益にかなう監護権の行使ができるか、という観点から判断がされるようです。

事項的な監護の分掌の場合には、期間の分掌ほどの父母間における緊密な協力関係は必要とされないものの、少なくとも共同親権とする際に求められるのと同程度以上の協力関係が必要となると考えられています。

静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。

中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。

裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。

また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。

趣味は旅行、英会話、競馬。

弁護士石川の鹿児島・宮崎旅行 その4

鹿児島グルメ~芋焼酎、さつま揚げ、黒豚しゃぶしゃぶ

皆様こんにちは。静岡で弁護士をしている石川アトムです。

今回は、鹿児島・宮崎旅行のブログの最終回です。

2日目の夕方、黎明館の見学後、鹿児島中央駅へ徒歩で向かいました。

鹿児島中央駅では、さつま揚げ、芋焼酎、サツマイモのお菓子など、お土産を買い込みました。

こども向けに、九州新幹線のグッズを買っていきたかったのですが、取扱いが無いということで残念でした。

私が買ったお土産類は鹿児島空港でも購入が可能であり、おそらく多くの人が飛行機を利用して鹿児島に来られると思うので、空港で買っても良いかもしません。

鹿児島空港は静岡空港よりもよっぽどお土産コーナーが充実しているように思いました。

鹿児島旅行2日目の晩ご飯は、鹿児島中央駅から歩いて3分ほどの「かごしま黒豚六白亭」さんで食べました。

鹿児島中央駅の黒豚とんかつ・しゃぶしゃぶ 「かごしま黒豚 六白亭」

落ち着きあるお店ですが、かと言って、かしこまるほどでもない雰囲気の良いお店でした。

私はこれまでほとんど焼酎を飲んだことがなかったのですが、せっかく鹿児島に来たので、ということで、ここのお店では芋焼酎をいただきました。

そして、鹿児島と言えば、さつま揚げです。

焼きたて(揚げたて?)で提供されたさつま揚げは、外側がカリッとした食感で、すごくおいしかったです。

めちゃくちゃ焼酎と合います。

鹿児島おでんなるものも、大変美味しく、やはり焼酎によく合いました。

鹿児島に来たなら、黒豚を食べたいと思い、黒豚しゃぶしゃぶをおいているこちらのお店に来ました。

黒豚しゃぶしゃぶもほどよい脂の乗りで美味しかったです。

やはり体調がイマイチだったので、焼酎は2杯に留めましたが、大満足で、多幸感でいっぱいでした。

鹿児島のクラフトビール

体調がイマイチで、「かごしま黒豚六白亭」さんで酒量をセーブしたにもかかわらず、ホテルに帰るともう少し飲みたくなり、バーに行きました。

城山ホテル鹿児島では、クラフトビールの醸造所を併設ということで、同ホテル醸造のクラフトビールの飲み比べをいただきました。

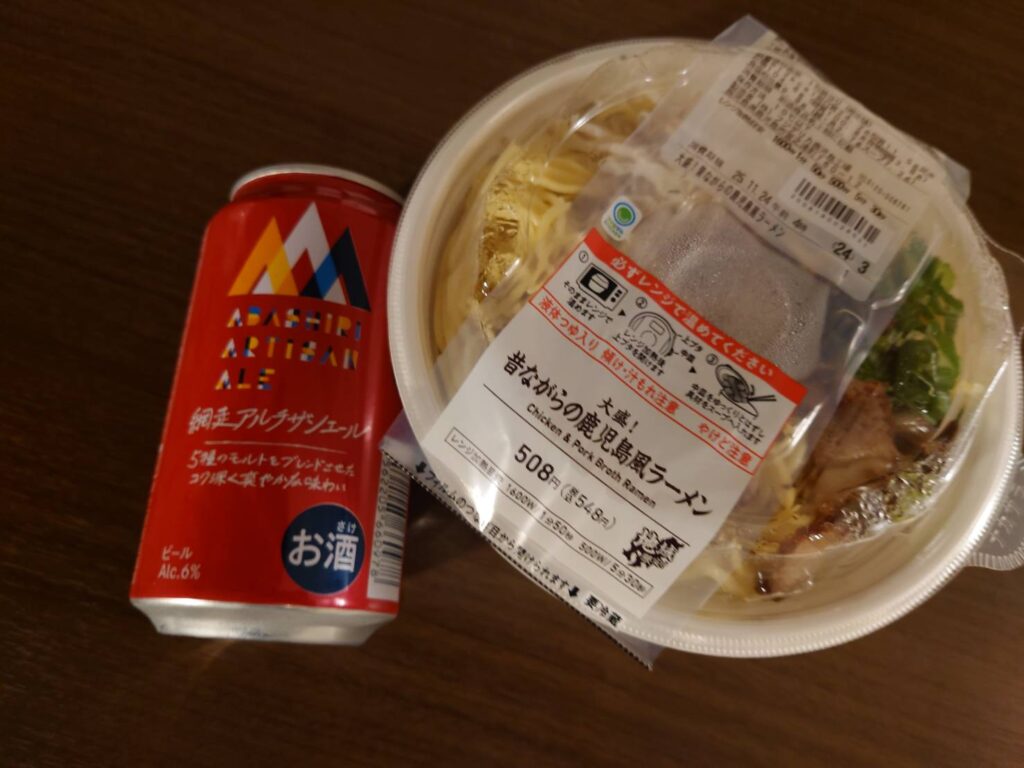

なお、初日も外のお店では酒量をセーブしたくせに、ホテルに帰るとまたもう少し飲みたくなり、ホテルの売店で、静岡では売っていないビールを探しました。

その結果、鹿児島に来たのに網走ビールを飲むという、ちぐはぐな独り二次会となりました(それでもせっかく鹿児島に来たので、ということで、鹿児島ラーメンなるものを肴にしました)。

知覧特攻平和記念館

さて、鹿児島最終日は、以前ご紹介した朝食を食べた後、露天風呂で日の出を拝み、午前8時にチェックアウトしました。

鹿児島市内から車1時間弱走り、知覧特攻平和会館に着きました。

ここでは、第二次世界大戦末期に特攻隊員として出撃された方の遺品、遺書が展示されており、特攻隊員として出撃された方(機械の故障等により生還された方)、特攻隊員と関わりのあった方々(食堂の女将、女学生の方々)のお話を映像で見聞きすることができます。

2024年のパリ五輪の際に、卓球の早田ひな選手がオリンピック後に訪れたい場所として言及されていたことでも当時話題になりました。

また昨年は戦後80年の節目ということで、8月15日のニュース番組では中継もされていたようです。

こちらの施設については、同じ中学出身の公認会計士の友だちが鹿児島に行った際、たまたま立ち寄り、すごく良かったと言っていたため、急遽日程に組み込んだものです。

建物内は基本的に撮影が禁止されているため、施設内の様子は施設のホームページを参照されたいと思いますが、膨大な資料があります(それだけ多くの人が特攻のために亡くなられたということだと思います)。

私は午前9時の開館と同時に入館し、帰りの飛行機の都合上、午前12時まで3時間滞在したのですが、それでも時間が足りず、施設の最奥部にあった、特攻隊員として出撃された方、特攻隊員と関わりのあった方々(食堂の女将、女学生の方々)のお話の映像を途中までしか見聞きすることができませんでした。

余裕をもって見るのであれば、4時間くらいは時間が欲しいところでした。

西郷公園で記念撮影

2泊3日の鹿児島・宮崎旅行は、かなりの強行軍(特に2日目)で、できる限りの観光をしたという感じでした。

宮崎を別旅行にすれば、もう少し余裕があったとは思いますが、なかなか行ける機会が無いものですから、詰め込んでしまいました。

ブログに何度か出ているように、この旅行では体調がそれほど芳しくなく、かつ旅行の行程が忙しすぎて、珍しく若干「大変な」旅行ではあったのですが、振り返ってみるととても楽しかったなぁと思います。

是非また体調万全な状態で芋焼酎を飲みに鹿児島に行きたいと思います。

↑ 誰もいない西郷公園の撮影スポットで自撮りをする40歳男性の図

静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。

中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。

裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。

また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。

趣味は旅行、英会話、競馬。

弁護士石川の鹿児島・宮崎旅行 その3

モアイ像~日南サンメッセ

皆様こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。

鹿児島宮崎旅行ブログの3回目です。

私が宮崎で見てみたいと思っていたものナンバーワンが日南サンメッセのモアイ像です。

私の勝手なイメージでは、道路端にモアイ像が立っていて、そこを自由に見られるのかなと思っていたのですが、日南サンメッセというところに有料で(大人1000円)入らなければならない、ということを現地に着いて初めて知りました。

また、その関係で、入場開始時刻があるということも現地に行って初めて知りました。

モアイ像が復元であるということも現地に行って初めて知ったのですが、モアイ像はとても大きく、ニューヨークで見たものとは大きさが全然違いました。

ホントに、こんな巨像をどうやって作ったんでしょうかね。

サンメッセ日南には、イースター島やモアイ像に関する紹介コーナーもありました。

「イースター島」はなぜ「イースター島」と呼ばれるようになったのか、モアイ像はこのようにして作られたのではないか、という予測説明など、大変興味深かったです。

また、日南サンメッセ内の高いところから太平洋を望むと、海が少し丸く見えます。

久しぶりにこういう海を見たなぁと、穏やかな気持ちになりました。

次の予定があって日南サンメッセには1時間くらいしかいられなかったのですが、もう少しゆっくりいたかったなぁと思います。

仙巌園と尚古集成館

青島神社とサンメッセ日南を訪れた後、再び鹿児島へ向けて2時間以上走りました。

午後の1時前には、鹿児島市内の仙巌園に到着。

タイミングよく駐車場に入ることができましたが、私が仙巌園を出た午後2時半ころには、仙巌園駐車場は入場待ちの車で、市街地から仙巌園へ向かう道路が渋滞していました。

仙巌園は、1658年に作られた島津家の別邸で、桜島を望む景色が大変きれいでした。

まさに「雄大な」桜島を望めるスポットです。

水戸の偕楽園内のお屋敷を訪れたときを思い出したのですが、こういう広々とした日本家屋から眺めるお庭は最高です。

ちょうど菊の季節ということで、菊の催しが行われていました。

仙巌園自体は、45分から1時間くらいあれば、回り切ることができると思います。

仙巌園のお隣には、尚古集成館があります。

島津藩の西洋文明取り入れ、殖産興業に関する資料がたくさん展示されているのですが、島津家、島津藩自体の成り立ちを解説して展示がたくさんあり、歴史好きの私としては大変興味深かったです。

コーエーテクモゲームスさんが作った、戦国・安土桃山時代の映像もとても分かりやすく、おもしろかったです。

尚古集成館の方はじっくり見ると1時間くらいは欲しいと思います。

仙巌園の中にも、尚古集成館の隣にも、薩摩切子の展示、販売を行っている建物がありました。

お土産に一個欲しいなと思ったのですが、おちょこが一個3万円とか、そういう値段だったので、結局買わずに帰ってきてしまいました。

帰ってきてからすごく欲しくなり、また鹿児島に行く機会があれば、買ってきたいと思います。

西郷隆盛、西南戦争史跡めぐり

午後3時前にホテルに戻り、再び外出しました。

このときは、徒歩で西郷隆盛、西南戦争関係の史跡をめぐりました。

最初、ホテルの近くの、西南戦争における薩軍本営跡を探したのですが、それらしきものを見つけられず、ただ最終的に「お昼だ『ドーン!』」の看板があるあたりが本営だったということに思い当たりました。

続いて、西郷隆盛が最期の数日を過ごしたという西郷窟を見てきました。

天然の洞穴という感じで、何となく雰囲気がありました。

続いて西郷隆盛の終焉の地、私学校跡地の西南戦争時の銃痕を回りました。

鹿児島県歴史・美術センター(黎明館)

2日目最後の観光は、鹿児島城(鶴丸城)御楼門からの、鹿児島県歴史・美術センター(黎明館)を見学しました。

こちらにはたくさんの展示品があったのですが、私の中で一番良かったのは、東郷平八郎が書いたという「皇国ノ興廃此ノ一戦二在リ各員一層奮励努力セヨ」の掛け軸でした。

残念ながら撮影禁止物であるため、写真の掲載はできませんが、前回のブログで写真に載っているように、ちょうど司馬遼太郎さんの「坂の上の雲」を読んでおり、その中に出てきたセリフの実物を見られたことに感動しました。

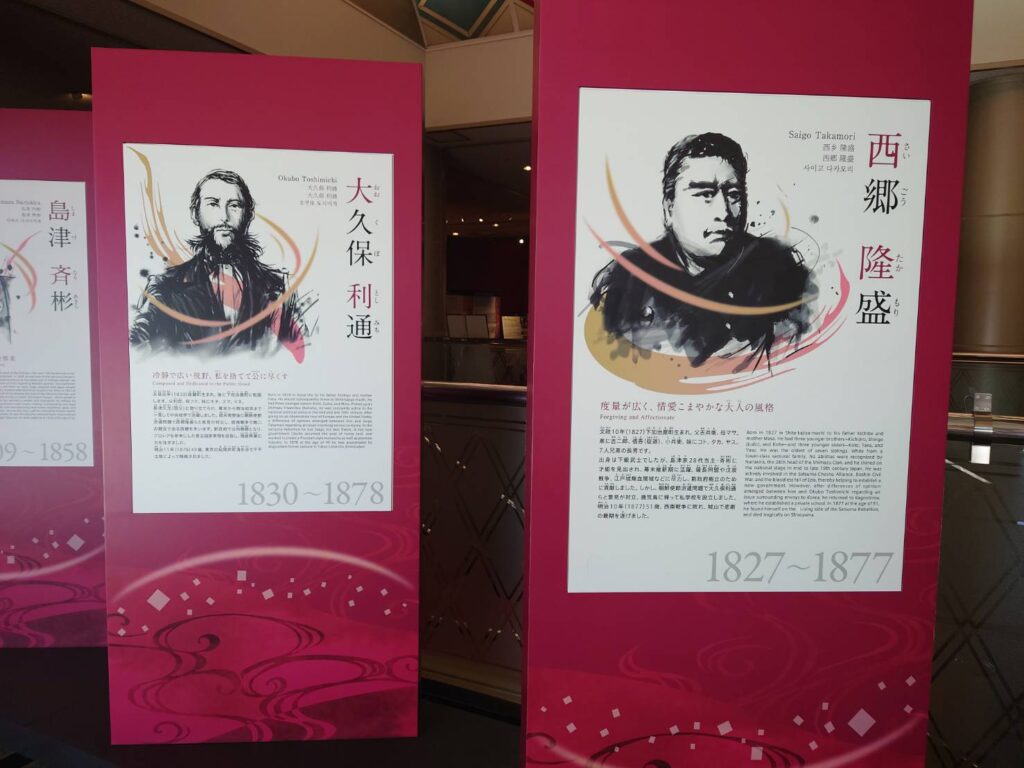

この旅行では、維新ふるさと館、尚古集成館、黎明館という3つの博物館を回ったのですが、それぞれの性格は、以下のとおりです。

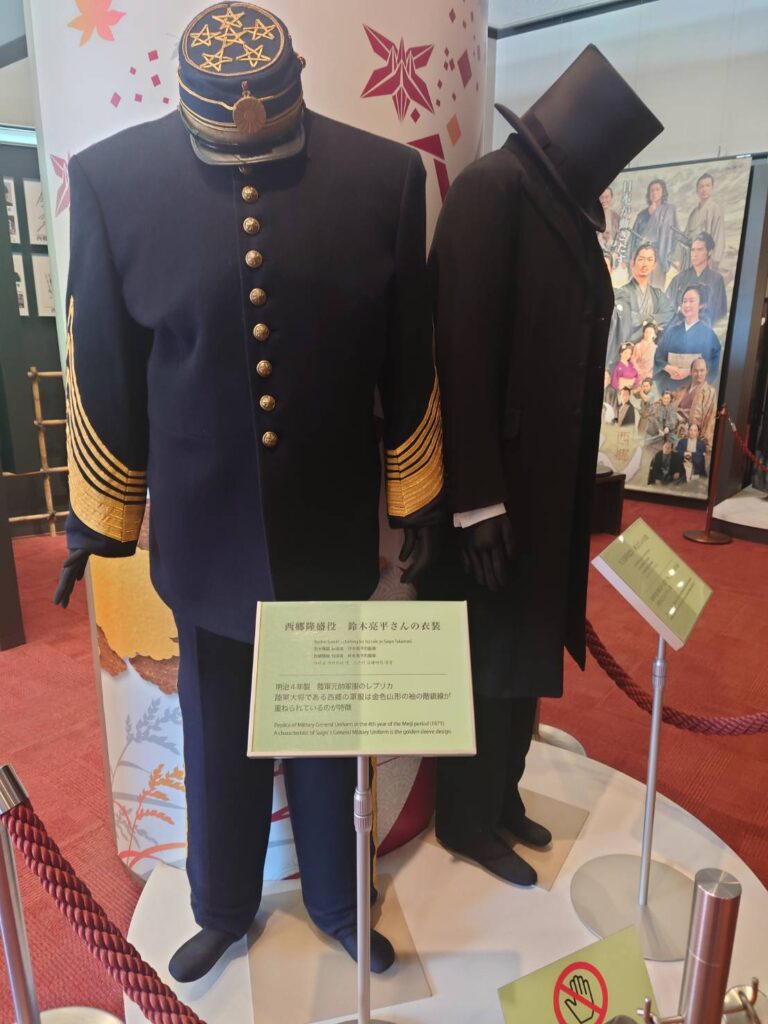

維新ふるさと館は、維新後の歴史がメインで、ビジュアル的に分かりやすいです。

大河ドラマの展示も多く、大河ドラマファンの人には特に嬉しいかもしれません。

尚古集成館は、島津家を中心とした展示で、鎌倉時代から島津家の系譜を学ぶことができます。

黎明館は、縄文時代くらいから近現代までを学ぶことができ、基本的には個々の展示の説明を読んでいくという感じです。

鹿児島には本当に見るべき博物館が多々あり、かなりのハードスケジュールでした。

静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。

中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。

裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。

また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。

趣味は旅行、英会話、競馬。

弁護士石川の鹿児島・宮崎旅行 その2

水曜どうでしょう「対決列島~甘いもの国盗り物語」にも登場した「むじゃき本店」

皆様こんにちは。静岡で弁護士をしております石川です。

今回は、昨年11月の鹿児島・宮崎旅行ブログの2回目です。

初日は鹿児島空港から維新ふるさと館に向かいました(維新ふるさと館についてはこちらの記事をご覧ください)。

維新ふるさと館を後にして17時ころに城山ホテル鹿児島に着き、桜島が見られる展望露天風呂に入り、その後、鹿児島の市街地へ向かいました。

ホテルからは天文館など鹿児島市内中心部へのシャトルバスが出ているようですが、あいにく時間が合わず、徒歩で市街地へ向かいました。

Google mapが指定する城山ホテルから鹿児島市内地への最短経路は、山の斜面に沿って設けられた階段(土の地面に木の棒が埋まっているもの)を降りていくというものでした。

11月下旬の17時半ころだったのですが、非常に暗く、オジサンの私でも(オジサンだから?)怖いなと思いました。

天文館では、まず、むじゃき本店に向かいました。

こちらは、水曜どうでしょうの対決列島シリーズの大トリとなった「白熊」が購入されたお店です。

むじゃき本店では、お店の外から写真を撮るだけにしましたが、18時半ころ行っても店外に行列ができていました。

大変な盛況ぶりでした。

鹿児島のクラフトビール~「46かごしまクラフト」

むじゃき本店を「見学」した後、天文館でクラフトビールを飲みました。

お店は「46かごしまクラフト」さんです。

鹿児島市内で、タップでクラフトビールが飲める貴重なお店とのことでした。

私は、IPAともう一つエールをハーフサイズでいただきました(不覚にも正式な商品名を忘れてしまいました)。

当日の体調は良好とは言えず、しかも家で朝食を摂って以来、飛行機の中で出されたお菓子以外食べていませんでした。

2杯以上飲むと悪酔いしそうな雰囲気があり、やむなくハーフ2杯に留めましたが、大変美味しかったです。

本当は、この倍は飲みたかった・・・。

行きの階段道が暗くて怖く、おそらく人生40年で初めて他に交通手段(徒歩)があるにもかかわらず、自分の便宜だけのためにタクシーに乗り、ホテルに帰りました。

朝6時前から宮崎県青島へ

2日目は、朝5時半ころに目が覚めてしまいました。

事前に立てていた計画では、朝はホテルの周辺を散歩しつつ、西南戦争時の西郷軍の本営跡地、西郷隆盛が最期の数日間を過ごしたという西郷洞窟、西郷隆盛の終焉の地を巡る予定でした。

しかし、晩秋の鹿児島の朝6時前は真っ暗で、西南戦争の激戦地でもあり、散歩してたら何か出そうな雰囲気で、何より外は真っ暗で何も見えないし、という状態だったため、散歩は諦めました。

数本のメールを打ち、朝の6時前ながら、宮崎県に向かうことにしました。

宮崎県では、初めに青島に向かいました。

鹿児島市街から2時間ほどかけて、青島へ。

青島は、海幸彦(神武天皇の祖父とされる神)、山幸彦の伝説の舞台となった場所で、橋を渡って向かいます。

青島周辺の海岸は、鬼の洗濯岩と呼ばれる、ギザギザした岩場を見ることができます。

私が行ったときは、それほど潮が引いておらず、もう一息という感じでしたが、それでもギザギザした岩の形は見ることができました。

青島にある「青島神社」は、縁結びの神様ということでしたので、私も子どもたちの良縁と、うちの事務所に将来入ってくれる新人弁護士にいい人が来ますようにということでお祈りして参りました。

絵馬がたくさん掲げられている場所には、読売巨人軍の皆さんの絵馬が掲げられていました。

境内の右手前側には、絵馬の道があるのですが、その先は、亜熱帯的な植物が見られ、巨人軍の絵馬とともに、宮崎に来たなぁと実感しました。

青島は、島を一周することもでき、10~15分程度で一周することができます。

宮崎県にトトロ出現!!

青島の次に訪れたのは、青島から車で30分ほどした場所にある日南サンメッセです。

もっとも、googlemapで、その途中に、トトロのバス停があるとのことで寄ってみました。

大きなトトロがとても可愛かったです。

こちらは、公式な(?)観光スポットでも何でもなく、民家だそうです。

訪問される際は、観光(?)マナーに十分ご配慮いただければと思います。

ということで、日南サンメッセの様子はまた次回に。

静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。

中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。

裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。

また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。

趣味は旅行、英会話、競馬。

弁護士石川の鹿児島・宮崎旅行 その1

弁護士のホームページとしてはダメなのでしょうが・・・

明けましておめでとうございます。静岡で弁護士をしております石川です。

本年もよろしくお願いいたします。

最近の探索アルゴリズム(検索システム)的には、弁護士のホームページであれば、その専門分野等について「きちんとした」記事を書くことによって、AI的な信頼度が上がり、上位表示がされやすくなるそうです。

つまり、業務と関係が無い記事を書くと、AIが「この弁護士大丈夫かいな。」と判断し、評価を下げるそうなのです。

しかし、年末年始に、(私の中では)比較的多数の方から「ブログ見てます!」というお声をいただきまして、自己破産や共同親権の記事も良いのでしょうけど、多少は面白みのある記事も書きたいということで、今回のブログからしばらくは、昨年11月に鹿児島・宮崎へ旅行に行ったときのことをお話ししたいと思います。

維新ふるさと館

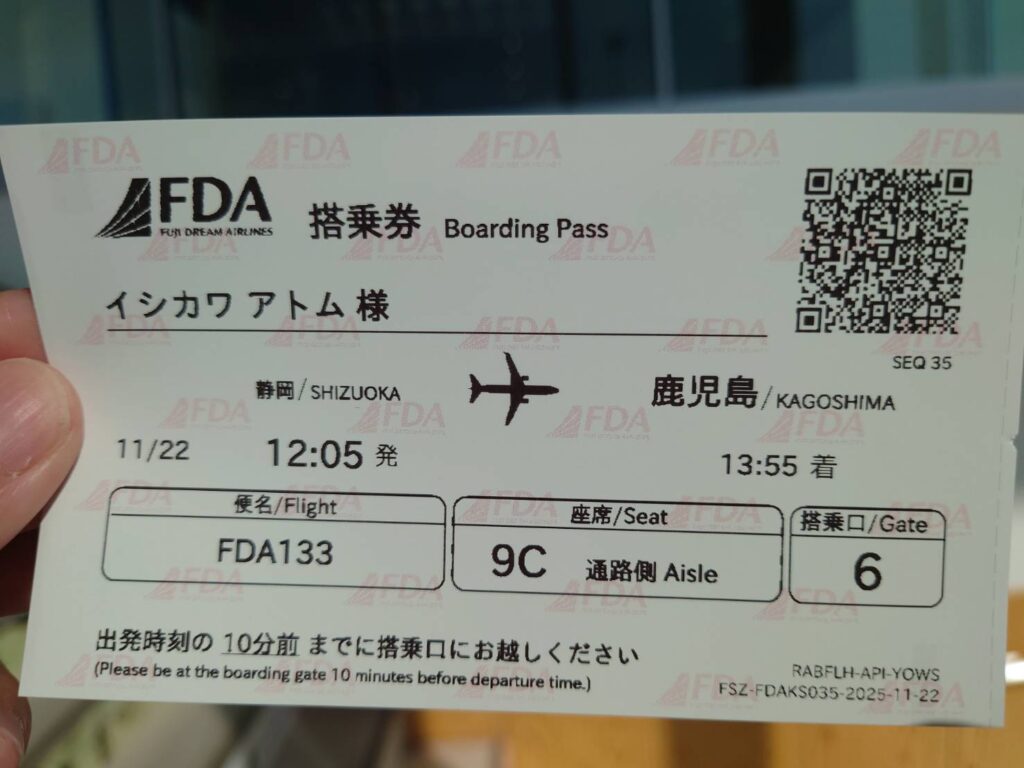

今回も2023年の佐賀、長崎、熊本旅行と同様に富士山静岡空港から出発しました。

富士山静岡空港を昼の12時過ぎに離陸し、鹿児島空港には午後2時前に到着しました。

早速空港付近でレンタカーを借り、最初の目的地である維新ふるさと館へ向かいました。

維新ふるさと館では、大河ドラマ「西郷どん」や「飛ぶがごとく」「篤姫」などの衣装が展示されていたり、シアターでは等身大(より若干小さい?)の人形を使った明治維新への経過を辿る劇や、薩摩藩がイギリスへ派遣した薩摩スチューデントに関する映像などが流されたりしていました。

薩摩スチューデントのことはこのたび初めて知ったのですが、イギリスへの渡航費が現在の貨幣価値に換算して一人二千数百万円以上した時代に、藩の財政からその費用を拠出して、若者を留学させたという開明的な考えに驚きました。

維新ふるさと館では、2種類のシアター鑑賞をしましたが、展示をじっくりみるとすれば、2時間半から3時間くらい必要かなぁと思いました。

城山ホテル鹿児島

さて、今回私が鹿児島に行った動機の一つは、城山ホテル鹿児島の桜島を見晴らせる露天風呂に入りたいというものでした。

当初、昨年11月には、1泊2日で山形県に行く予定を立てていたのですが、妻が子を連れて2泊3日で実家に帰るということになったため、日数を要する鹿児島行きに変更しました。

鹿児島に行くことを決めた時点で、静岡・鹿児島便の航空券は1席しか空いておらず、滑り込みセーフといった感じで、鹿児島に行くことができました。

その後、初日分の城山ホテル鹿児島は押えることができたのですが、2日目には空きがなく、空きが出ても一泊15万円の準スイートとか、そこまで行かなくても1泊6万円の部屋など、到底出せない金額での空室状況で、半ば諦めて2泊目は別のホテルを取りました。

ところが、出発の前日に、奇跡的に「眺望×」の部屋が格安で空きが出たため、こちらも滑り込みセーフで、2日目の城山ホテル鹿児島を押えることができました(ただし、1泊目と2泊目で同クラスの部屋ながら部屋の移動が必要でした)。

城山ホテルは、とにかく大きくてビックリしました。

同時に3、4組は結婚披露宴パーティーができるであろうキャパがあり、建物の大きさだけ言っても、静岡のホテルアソシア4~5個分くらいあるんじゃないでしょうか。

フロントから客室に行ったり、客室から風呂に行くためのエレベーターに乗ったりするにも、建物内を相当歩きました。

↑ 夜のホテル敷地内

2日目は朝食付のプランを予約したのですが、この朝食が、またうまい!

ホテルからのオススメ品として、卵かけカツオ節ご飯(写真右側)と鯛茶漬け(写真左側)があったのですが、特に鯛茶漬けが絶品でした。

城山ホテルに泊まる機会がありましたら、この鯛茶漬けは是非召し上がっていただきたい。

お風呂の写真は、当然撮れなかったのですが、温泉もすばらしかったです(ホテルの公式ホームページからご覧いただけます)。

私は1泊目の日没近い時間、2泊目の夜、2泊目の日の出後の3回、風呂に浸かりに行きました。

朝、日の出時刻から20分くらいしたころが、桜島の右側から日が昇るころで、きれいでした。

ただ、日の出から30分くらいすると、遮るものなく、太陽が真正面に来るのでかなりまぶしいです。

夜は露天風呂から鹿児島市内の夜景が見えますが、やはり日中の桜島バックを強くオススメします。

城山ホテルの敷地内にある展望スペースからも桜島がきれいに見えます。

↑ ホテル敷地内から

観光に忙しく、部屋は寝るだけで良いという方も、敷地内からきれいな桜島を臨むことができます。

ホテルの皆さんのホスピタリティもホントに素晴らしい。

オススメのホテルです。

静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。

中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。

裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。

また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。

趣味は旅行、英会話、競馬。

離婚後の「共同親権」制度8~「監護者」について

「共同親権」施行後の「監護者」について

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

「共同親権」に関するブログの第8弾です。

今回は「監護者」、「監護権」についてお話しします。

親権の中には、子の財産を管理する財産管理権(民法824条)と、子の日常的な世話や教育に関する身上監護権(民法820条)があります。

「監護権」は、親権の一部を構成する「身上監護」を行う単独で行う権限と言えます。

改正民法において、「監護者」は、単独で、子の監護教育、居所の指定・変更などを行うことができ、監護者の行為について、監護者でない親権者は、その監護行為を妨げてはならないと規定されています(改正民法824条の3)。

改正前民法においても、監護権の具体的な内容として、子の居所指定権(民法822条)と職業許可権(民法823条)が定められており、実務上「監護者」という概念は存在していました。

また、家事事件としても、「子の監護者を定める審判」などという手続がありました。

しかし、改正前民法の世界では、「監護者」は、今後離婚をすることになる夫婦間において、離婚が成立するまでの間、父母のうちのどちらが子どもと生活し、どちらが子どもの面倒を看るか、というような場面で用いられることが多かったと思います。

改正民法施行後は、離婚後における「監護者」という立場がより問題となるように思われます。

監護者の指定

先ほどお話ししたように、監護者となった父母の一方は、単独で子の監護教育、居所の指定・変更などができます。

平たく言えば、「共同親権」下であっても、単独で、子どもとどこで暮らすかということを決められるなど、かなり強い権限を持つことになります(他方で、日常的な身上監護に属する行為については、共同親権者がそれぞれ単独で行うことができます)。

改正前民法下においても、親権者は母でもいいが、監護権は父が欲しい、その意味で子の監護権を獲得したいというご相談を父側からいただくことがありました。

このようなご相談に対しては、監護権者と(単独)親権者が分かれるということは通常想定しがたい(そのため、親権者は母で、監護権者は父ということは、基本的には認められないと考えられる)と説明してきました。

改正民法においては、「共同親権」が認められており、「共同親権」は、父母が子に対する親権行使を行うに際して協力していくことが可能だと判断される場合であり、そのような状況下で、父母(共同親権者)の一方が「監護者」と指定される事案は多くないと考えられます。

「子の居所」に関する「親権行使者の指定」と「監護者の指定」

本シリーズの前半の方で「親権行使者の指定」という制度を紹介しました。

改正前民法の世界では、親権者が定まれば、子どもがどちらの親とどこで暮らすかということは自動的に決めることができました(単独親権者となった親が決めることができるためです)。

しかし、改正民法施行後は、離婚後においても「共同親権」という状況が生まれますので、「共同親権」となった場合で、子どもがどちらの親と暮らすか、どこで暮らすか、ということについて父母間に意見の対立がある場合、別途、子の居所について、「親権行使者の指定」を行う場面が増えるのではないか、とお話ししました。

ところで、子の居所を父母のどちらが決めるのか、という問題については、「親権行使者の指定」だけでなく、「監護者の指定」によっても解決が可能です。

しかしながら、「監護者の指定」は、子の居所の指定だけなく、監護全般について、父母の一方に、他の父母に優先する権限が与える制度です。

そのため、「監護者の指定」が認められる場合というのは、「親権行使者の指定」が認められる場合よりも相当ハードルは高いと考えられています。

そうなりますと、やはり、子の居所について父母間で対立がある場合には、子の居所を定めることについての「親権行使者の指定」が多用されることになるのではないか、と個人的には考えています。

監護者の指定の考慮要素

父母のいずれを監護者として指定するか、ということについては、改正前民法における「監護者の指定」事件と同様の考慮要素に基づいて判断されるようです。

つまり、①これまでの監護の状況、②父母における監護体制、③父母と子の関係性、④他方の親と子との関係に対する姿勢、などの要素に基づいて判断されると考えられます。

静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。

中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。

裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。

また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。

趣味は旅行、英会話、競馬。

離婚後の「共同親権」制度7 ~親権者の変更

親権者の変更に関して「子の利益のために必要がある場合」

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

今回は「共同親権」に関するブログの第7弾です。

今回もこれまでと同様に、離婚後における共同親権を「共同親権」あるいは「『共同親権』制度」といい、改正民法施行後における親権者の変更についてお話ししたいと思います。

前回のブログでは、「親権者の変更」が認められるのは、裁判所が、親権者を変更することが「子の利益のために必要がある」と認めた場合であることをお話しました。

それでは具体的にどういった場合が「子の利益のために必要がある」と認められるのでしょうか。

改正法案の策定過程では、同居親が子育てに無関心、同居親が親権行使に支障を来たすほどの精神疾患がある場合などが挙げられていました。

また、書籍によっては、同居親と子との関係が必ずしも良好でないために、別居親が親権者としてその養育に関与することによって子の精神的な安定が得られるケースや、同居親による子の養育に不安があるが、児童相談所の一時保護の対象となるまではいえないケースなどが「子の利益のために必要がある場合」として挙げられていました。

しかし、同居親が「子育てに無関心」、「親権行使に支障を来たすほどの精神疾患がある場合」、「子との関係が必ずしも良好でない」という状況であったにもかかわらず、当該同居親が親権者になったのだとすれば、(特に改正民法の施行後に当該同居親が単独親権者となった場合)他方親に共同親権を得させるべきケースが現実的にどれほどあるのか、個人的にはかなり疑問です。

どのような場合に「子の利益のために必要がある」と認められるのかについても、改正民法施行後の事例の集積を待つしかないと思います。

親権者の変更~変更前の親権者が当事者の協議により定められた場合

変更前の親権者が、当事者間の協議により決定されたものである場合(協議離婚の場合)には、親権変更の場面において、「協議の経過」、「その後の事情の変更」、「その他の事情」を考慮して、親権の変更が「子の利益のために必要がある」と言えるかどうかが検討されます。

考慮要素としての「協議の経過」と「その後の事情の変更」は、検討順序や軽重に決まりがあるわけではなく、事案によってということになります。

たとえば、DV被害者が離婚を急ぐあまり、真意に反して共同親権に同意してしまった場合には、事後的に親権者変更の申立てを行うことが考えられます。

この場合には、どうして共同親権とすることになったのか、という「協議の経過」が考慮されます。

「協議の経過」において、DV等により当事者間の対当性を欠く状態において、「協議」により親権者が決定されたと認められる場合には、「その後の事情の変更」の有無はあまり重視されず、親権者を定める際の判断枠組に即して親権者の変更について判断をすると考える見解もあります。

他方で、「協議の経過」に特に問題がない事案では、「その後の事情の変更」が考慮要素として重要になってきます。

親権者の変更は父母間の協議のみでは行えません

父母の双方が共同親権へ変更することについて合意をしているとしても、父母間の協議のみで共同親権へ変更することはできず、家庭裁判所の調停を経る必要があります(改正民法819条6項)。

父母と子の関係、父母相互の関係、そのような合意に至った経緯などについて、調停を通じて裁判所が父母の考え方などを聴き取り、子の利益のため親権者を変更する必要があるかどうかを検討します。

子の利益に反する事情があると裁判所が認めた場合、合意は不相当として、親権者を変更する調停は不成立により終了となります。

改正民法施行後に「共同親権」とする旨の合意は有効か?

令和8年4月には「共同親権」制度がスタートします。

制度開始前に、制度開始後には「共同親権」とすることを父母間で合意し、改正民法の施行を待たずに離婚をするという方もいるかもしれません。

しかし、「共同親権」について、上記のような合意をしたとしても、改正民法の施行後当然に「共同親権」に変更できるものではありません。

この場合でも、改めて親権者の変更を求める調停手続を行い、その中で、父母が「共同親権」について合意をするか、家庭裁判所の審判により「共同親権」を定めてもらう必要があります。

制度開始前に離婚をされる場合には、この点に注意が必要です。

制度開始後に、他方親が「共同親権」とする合意を撤回した場合には、従前「共同親権」とする旨の合意があったという事実よりも、離婚後の父母と子の関係、父母間の関係から、従前の単独親権を「共同親権」とすることが「子の利益のために必要がある」と言えるか、という観点が重視されるべきであると考えられています。

また、仮に離婚時において改正民法が適用されていれば「共同親権」が選択されたか、という観点ではなく、離婚後の父母と子の関係、父母間の関係から、従前の単独親権を「共同親権」とすることが子の利益のために必要と言えるか、という観点が重要であるようです。

静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。

中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。

裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。

また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。

趣味は旅行、英会話、競馬。

弁護士石川2025年を振り返る+年末年始の休業のお知らせ

弁護士石川の2025年未来予想図

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

本日は2024年の大晦日です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

昨年行なった「2023年末からこんにちは」スタイルを気に入っており、今年もその回を設けてみました。

今回は、2024年大晦日から、2025年の弁護士石川の1年間を予測するという形でブログを書いています。

まずは、2024年末に新人弁護士採用の方針を掲げた当事務所でしたが、果たして採用ができたのかできなかったのか。

2024年大晦日の予想は「問い合わせはあったものの、面接や事務所訪問には至らず」です。

静岡県弁護士会のホームページや、日本弁護士連合会の新人弁護士募集サイトに、採用1名の案内を掲示し、それについて問い合わせはあったものの、実際に、うちの事務所に訪問してくれたり、面接を受けたりした修習生は0人だったという予想です。

新人弁護士の採用は、中期目標でして、そんなに簡単に新人が来てくれるとは思っていませんので、まぁこんなもんじゃないでしょうか。

次に、弁護士石川の業務の忙しさ予想。

2023年も2024年もかなり忙しく、特に2024年はルーキーイヤーに次ぐ忙しさだったと思います。

さて、2025年は、1月から3月くらいまではそこそこ充実した忙しさとなり、4月は若干のんびり予想。

5月から先のことは、全く分かりませんが、そこそこ充実した忙しさ予想です。

ただ、2025年は、私の花粉症に甚大な悪影響を及ぼしている鼻の骨の湾曲を解消する手術を受ける予定で、それが忙しい時期にハマってしまうと、かなり苦戦を強いられるかもしれません。

2025年は、「そこそこ充実した忙しさ」レベルで1年乗り切れるといいなぁと思うのですが、多分無理でしょうね。

2025年の答え合わせ~新人弁護士の採用状況

さて、ここからは2025年12月10日に作成しております。

2024年大晦日に書かれた「2025年の未来予想図」は、完全に石川個人の内輪ネタなのですが、1年前の当時はこんなことを考えていたのか、という観点で、非常に面白いです。

さて、答え合わせの一つ目。

新人弁護士の採用関係ですが、今年は複数の問い合わせがあり、明日も事務所訪問に見えられる方がいらっしゃいます。

新人弁護士の採用については、いい人がいれば採用する、という立場で、中長期的に考えていますが、事務所訪問に来ていただける方がいるということで、2024年末に掲げた新人弁護士の採用に関する事項については目標達成と言って良いでしょう。

私は仕事については運が良いと思っているので、きっと良い方が来てくれるに違いありません。

2025年の答え合わせ~弁護士石川の業務の忙しさ

今年のブログで何度か書いていますが、今年の7月から8月にかけての忙しさはホントにやばかったです。

この時期限定で言えば、今までの弁護士人生の中で一番忙しかったかもしれません。

以前のブログにも書きましたが、本来攻撃防御のターンが5:5か6:4くらいであるべきところ、全部攻撃のターンという恐ろしいアンラッキーに見舞われたのが原因でした。

あの時期は、働き過ぎ!休ませてくれ!と本気で思っていました(実際にはほぼ休めなかったわけですが)。

そこを乗り切った後も、1か月くらい後遺症的な状態となり、10月くらいにようやく回復したのですが、10月から11月にかけての2か月間は断続的に風邪を引きっぱなしという状態で、12月に入りようやく落ち着いてきた感じです。

来年の1月いっぱいくらいまでは、ほどよい充実度で、余裕をもって仕事ができるかなぁという予想です。

やっぱりこういう意味でも、新人弁護士を採用したいなぁという気持ちは強いです。

年末年始の休業のお知らせ&朋有り遠方より来たる、亦た楽しからずや。

石川アトム法律事務所では、2025年12月26日(金)を2025年の最終営業日とし、2026年は、1月6日(火)から執務を開始いたします。

上記期間中、基本的に事務所の電話はつながりませんので、何卒ご承知置きください。

顧問契約を締結していただいている企業の皆様におかれましては、上記休業期間中でも、何かございましたら、いつでも私の携帯宛にご連絡いただければと思います。

昨年の12月は飲み会が1件しか無かったのですが(しかし、それはとても楽しかったのですが!)、今年は3週間で5回と、かなりのペースで飲み会があります。

そのスタートを飾るのが昨日の飲みで、京大ロースクール時代の同級生(今は東京で法律事務所を開業されています)と16年ぶりに会いました。

全く変わっておらずびっくりでした。

朋有り遠方より来たる、亦た楽しからずや!!

静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。

中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。

裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。

また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。

趣味は旅行、英会話、競馬。

離婚後の「共同親権」制度6 「共同親権」と「単独親権」の決め方 その2

「共同親権」に関する静岡家庭裁判所との意見交換会でパネリストをしてきました

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

「共同親権」に関するブログの第6弾です。

先日、静岡家庭裁判所との間で、「共同親権」に関する意見交換会があり、静岡県弁護士会側のパネリストとして登壇して参りました。

「何とか無事乗り切った(汗)」という感じでした。

今回のブログもこれまでと同様に、離婚後の共同親権を「共同親権」あるいは「『共同親権』制度」といい、改正民法施行後の「親権者」が決定される場面についてお話ししたいと思います。

必ず単独親権となる場合~必要的単独親権事由

共同親権となるのか、単独親権となるのか、については、前回のブログでお話ししたような考慮要素によって決定されます。

しかし、改正民法上、「父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」には、必ず単独親権としなければならないとされています(改正民法819条7項後段)。

改正民法は、このような場合の具体例として以下の2点を挙げています。

1つ目は、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすと認められる場合」です。

父母のいずれかから子どもに対する虐待があったり、父母のいずれかに親権喪失事由・親権停止事由があったりするような場合が想定されています。

必ず単独親権となる2つ目の場合は、「父母の一方が他方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合など、協議が調わなかった理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められる場合」です。

「暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動」の中には、身体的な暴力だけではなく、精神的、経済的、性的なDVも含まれると考えられています。

また、過去に虐待やDVがあったという事実は、今後の虐待やDVの「おそれ」を肯定させる方向で考慮される(重視される)と考えられています。

DVがある家庭では、この規定により単独親権になると考えられます。

条文上は、DVの被害者たる親を単独親権者とすべきとはされていません。

しかし、DVがあるようなケースでは、DVの加害者側の親が単独親権者となる場合は少ないと考えられる、という見解があります。

また、本項では、「協議が調わなかった理由」も考慮要素として挙げられています。

父母の一方または双方が虚言や重大な約束違反を繰り返す、他方の親の人格を否定する言動を執拗に繰り返す、濫訴的な裁判手続の申立てを繰り返すというような事情についても、共同親権が否定される事由として考慮されるようです。

必ず単独親権としなければならない事情は、上記の2つのみではなく、上記2つは、「父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」の例示であると考えられています。

上記の2つ以外に、どのような場合に必ず単独親権としなければならないのか、ということについては、書籍や文献上、必ずしも明らかではなく、改正民法施行後における事例の集積を待ちたいと思います。

単独親権から「共同親権」への変更

改正民法が施行される以前には、父母が離婚した場合、そのいずれか一方が親権者になっていました。

それでは、改正民法の施行前に決定された父母の単独親権を、改正民法の施行後に、「共同親権」へ変更することを求めることは可能なのでしょうか。

結論から言うと、制度的には「共同親権」へ変更を求めることは可能です。

ただし、「共同親権」へ変更するためには、裁判所によって親権者の変更を認めてもらう必要があります。

単独親権者から非親権者へ親権者を変更する場合も、単独親権から「共同親権」へ変更する場合も、裁判所が親権者の変更を認めるのは、「子の利益のため必要があると認めるとき」です。

改正民法が施行された(法律的に「共同親権」の選択が可能となった)という事実それ自体から、従前の単独親権が当然に「共同親権」へ変更されるべきである、ということではありません。

改正民法が施行されたとしても、裁判所が当該事案について「子の利益のため必要があると認め」なければ、「共同親権」への変更は不可能です。

裁判所が「共同親権」への変更を認める場合

前回のブログでお話した親権者を決める際の考慮要素は、親権者を変更する際にも考慮されます。

親権者を変更する場面においても、父母と子の関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮して親権者を変更するかどうかが判断される、ということです。

今回のブログの冒頭では、親権者を指定する際に、このような事情がある場合には必ず単独親権としなければならないという事情(たとえば、父母の一方が子どもを虐待している場合など)があることをお話ししました。

親権者変更の場面においても、そのような事情がある場合には、必ず単独親権となります。

なお、単独親権から「共同親権」への変更を求める場面についてですが、法務省民事局のパンフレットでは、「別居親が本来支払うべき養育費の支払を長期間にわたって合理的な理由なく怠っていたような場合には、共同親権への変更が認められにくいと考えられます」と言われています。

養育費の支払いの有無は、親権者変更の場面において重要な考慮要素となりそうです。

静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。

中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。

裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。

また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。

趣味は旅行、英会話、競馬。

離婚後の「共同親権」制度5~「共同親権」と「単独親権」の決め方 その1

「親権」の決め方~親権者の決定において考慮される要素

皆様、こんにちは。静岡市で弁護士をしております石川アトムです。

今回のブログは、「共同親権」に関するブログの第5弾です。

「親権者」がどのような考慮要素によって定められることになるのか、ということを中心にお話しします。

今回もこれまでと同様に、この記事の中では、離婚後の共同親権を指す趣旨で、「共同親権」あるいは「『共同親権』制度」といいます。

改正前民法の世界では、離婚後の親権は、父親の単独親権と母親の単独親権のいずれかしか存在しませんでした。

改正民法が施行されますと、離婚後の親権者のバリエーションは、父母共同(共同親権)、母親単独親権、父親単独親権という3パターンになります。

改正民法下において、親権者が定まる場面は、

協議離婚の際に父母の協議によって定める場合(親権者の指定を求める家事調停を含む)

裁判所が協議に代わる審判をする場合(親権者の指定を求める家事審判)

裁判上の離婚の場合に裁判所が定める場合、という3つの場面が考えられます。

共同親権とするか、父母の単独親権とするかは、「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮」して決められることになっています(改正民法819条7項)。

離婚後においても、「共同親権」とすることになった場合、一定の例外を除いて、子に対する身上監護、子の財産管理、子の身分行為に関する代理を、父母が共同して行うことになります(一定の例外、すなわち、父母が単独で親権を行使できる場面については、前回までのブログをご参照ください)。

改正民法において、「共同親権」とするか単独親権とするかについて、原則例外は無いとされています。

また、父母のどちらかが反対しているからといって、直ちに共同親権が度外視されるということにもなっていないようです。

「共同親権」とすべきかどうかという判断にあたっては、将来、父母間で、共同での親権行使のための協議や協力を行うことができるかということが検討されますが、協議・協力の程度は、子の養育のために最低限のやり取りができるレベルであれば、その他一切の事情を考慮したうえで「共同親権」を認める余地があると解されています。

なお、「共同親権」であるか否かによって、親子交流(これまで「面会交流」と呼ばれていた離婚後の別居親と子との交流)の方法や充実度について差が生じるという建て付けにはなっていません。

親権者を決める場面での考慮要素~「父母と子との関係」

親権者を決める際の考慮要素として、「父母と子との関係」が挙げられています。

親サイドの事情としては、子の面前で、父母間で口論を繰り返したり、子に対して他方の親の悪口を言ったりするなど、という従前の態度や、養育費を支払うなど親としての責務を果たしているかということなどが考慮されるようです。

子サイドの事情としては、父母に対する子の気持ちや、今後の親権行使に関する子の意向が考慮の対象となり得ると考えられています。

年長の子については、子の意向の重要性は高くなると考えられています。

親権者を決める場面での考慮要素~「父と母との関係」

「共同親権」とすべきか否かの際に考慮される「父と母との関係」は、具体的には、同居時における父母の親権行使の状況、別居後の親権行使の状況、子に対する身上監護のあり方、別居後の他方親と子との交流状況、父母間の連絡状況などに加え、親権者の定めの協議が調わなかった理由などを含む手続の経過についても考慮の対象とされるものと考えられます。

父母の一方が他方に対して、誹謗中傷や人格を否定するような言動を繰り返している場合には、離婚後に親権を共同行使する前提としての父母間の協力義務に違反していると評価される可能性があります。

また、父母の一方が他方に無断で、何ら理由なく子の居所を変更するなどした場合についても、事情によっては父母間の協力義務違反と評価されることがあります。

親子交流について取り決めがされたのに特段の理由無く履行されない場合、養育費に関する協議を理由無く一方的に拒否する場合も、協力義務違反と評価される可能性があります。

これらの協力義務違反は、「共同親権」とするかどうかという場面で、「共同親権」とすることに消極的な事情として考慮される可能性があります。

父母の単独親権とすべきか、共同親権とすべきかは、以上のような考慮要素を総合して決定されますが、改正民法においては、「このような事情がある場合には、絶対に共同親権にはしない」という要素もあります。次回のブログでは、この点についてお話ししたいと思います。

静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。

中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。

裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。

また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。

趣味は旅行、英会話、競馬。