Archive for the ‘ブログ その他’ Category

弁護士石川の私事~入院しました(既に退院しています)

本当はマキシマム ザ ホルモンが聴きたかったのだけど・・・

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

40歳になりました、のブログでお知らせのとおり、弁護士石川は、3月12日から同月16日まで鼻の手術を受けるため、入院していました。

鼻中隔湾曲症というそうですが、鼻の真ん中にある骨が曲がってしまって(私の場合は右側に、また、曲がり具合は、以前受診した医師の評価では、「弱、中、強、の強」だそうです)、曲がった部分の軟骨を切除し、鼻の通りを良くする手術を受けてきました。

合わせて、下鼻甲介(「かびこうかい」と読みます)という花粉症の症状を発生させる、鼻の内側にある組織の中にある軟骨を切除し、その体積を小さくする手術(それにより花粉症の症状が出にくくなる)と、下鼻甲介の中にある花粉を感じる神経を切除する手術を受けてきました。

下鼻甲介については、こちらのウェブサイトが分かりやすかったため、リンクを貼らせていただきます。

粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 横浜市中区の石井耳鼻咽喉科診療所

誕生日の4日後である3月12日に入院し、13日に手術という行程でした。

私がお世話になった病院は、私の妻が第三子を帝王切開により出産した総合病院です。

妻からは、手術室で、手術中に聴く音楽(あるいはジャンル)を指定できるという話を聞いていました。

妻は、術中の音楽を嵐にしたそうです。

私は、本当は、マキシマム ザ ホルモンの「恋のメガラバ」や、「糞ブレイキン脳ブレイキン・リリィー」が聴きたかったのですが、第1に、そこまで細かい指定ができると思わず、知らない曲が流れるくらいだったら何も無い方が良いだろうと思ったこと、第2に、執刀医がこの曲のために変なテンションになったら困るなと思ったこと、第3に、全身麻酔なので、どうせすぐ寝てしまうだろうと思ったこと、などの理由により、問診票の曲の希望欄は空欄のままにしました。

その結果、私が手術室に入ったときにかかっていた曲は、きゃりーぱみゅぱみゅさんの「もんだいガール」でした。

マキシマム ザ ホルモンとは900度違う曲で笑えました。

私の年で、Jpopという観点から選ばれたのか、それとも執刀医のご趣味であったのか謎ですが、知っている曲で良かったです。

私の手術は全身麻酔で、手術室まで徒歩で入室、手術台に仰向けになり、右手にサチュレーション、左手に点滴、口に酸素マスクと、テキパキと作業が進められ、手術室に入って3分ほどで麻酔開始。

「麻酔していきますね~。深呼吸してください。」と言われ、10数える間もなく寝落ちしました。

そして、「起きてくださ~い」で、3時間半の手術は終わっていました。

全身麻酔は2回目ですが、本当に魔法のようです。

内容はほとんど忘れてしまったのですが、今回の全身麻酔のときに見た夢も、やはり仕事の夢でした。

現在係属中の事件に関するものだったと思います。

術後2時間でズーム会議

13日の手術は、昼の13時から16時半ころまで行われました。

術前の自分も含めた、おそらく大多数の皆様のイメージと相反して、術後、鼻の痛みは、全くと言って良いほど感じませんでした。

鼻の内側を切開して鼻の骨を取る、神経を切るというので、さぞかし痛いのだろうと身構えていたのですが(手術を受ける夢も何回か見ました)、鼻はほとんど痛くありませんでした。

鼻の内側にちょっとした切り傷ができた程度の感覚です。

術後2時間で、静岡県弁護士会の法教育委員会があり、ズームで参加しました(もちろんカメラはオフでしたが)。

ところが、冒頭の、おそらく自分が出席する意味があった箇所で、イケメン看護師さんから、「術後2時間経ったので、歩けるかやってみましょう!」というお話があり、歩行訓練をしていたため、肝心のその部分で委員会に参加できませんでした。

読書三昧の入院生活

先ほどお話ししたとおり、手術部位は、術後もほとんど痛みはありませんでした。

しかし、手術の翌日は熱が出てしまい、2日ほど頭痛が続きました。

頭痛はなかなか大変で、何度か痛み止めを出していただきました。

術後は鼻に長さ15センチほどのガーゼと綿球が詰められており、鼻で呼吸ができません。

そうすると頭痛が発生しやすいそうです。

手術の1時間ほど前まで様々なメールに返信し、なるべく術後を楽に過ごせるようにはしていたのですが、手術の翌日にはまた様々なメールを受信することとなり、手術の翌日は結構しんどかったです。

手術の翌々日の土曜日はさすがに仕事をせず、ゆっくりさせていただきました。

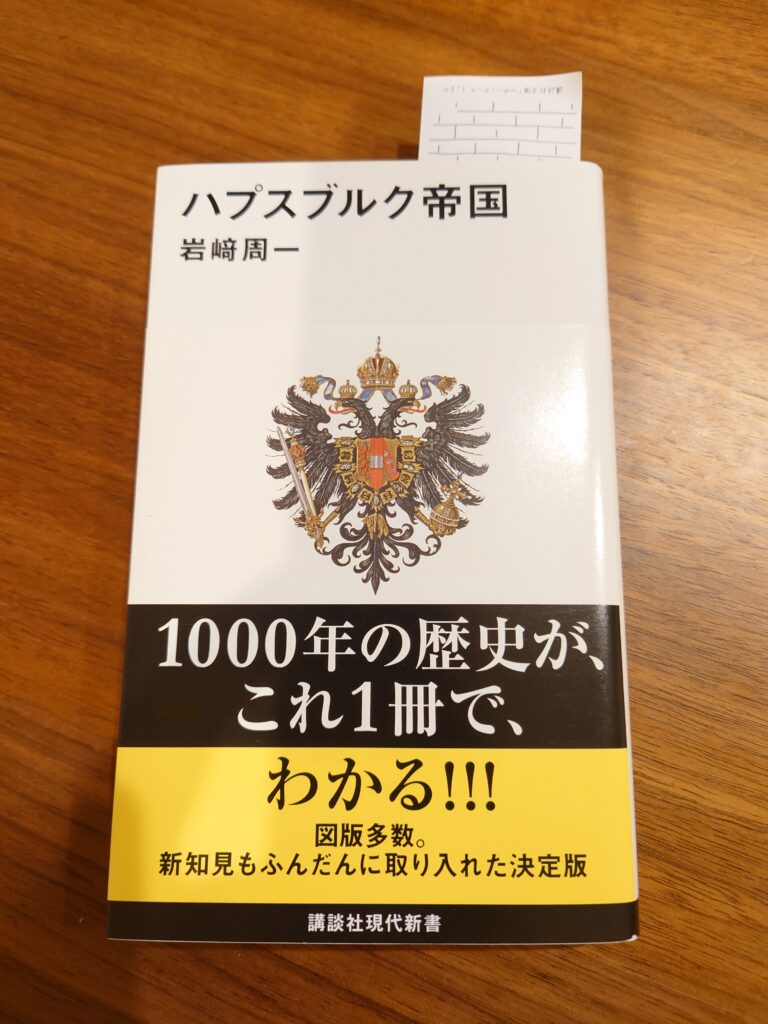

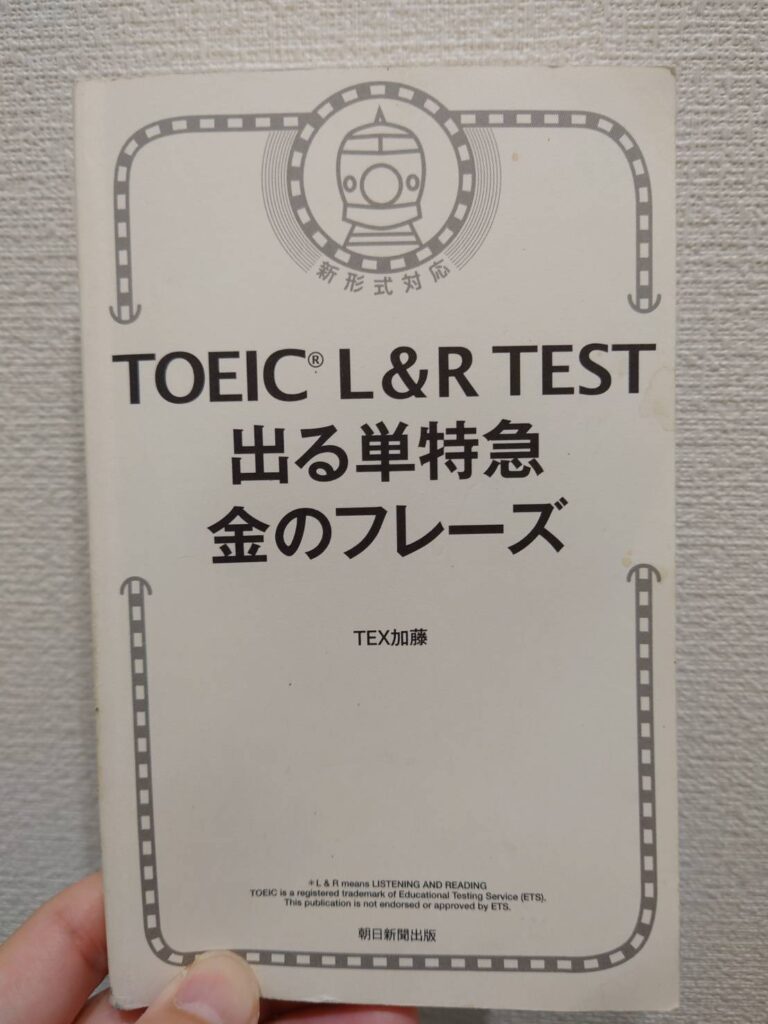

ほぼ1日中ずっと本を読んでおり、病院に持参した趣味の本5冊のうち4冊を読み終え、「抑え」で持ってきていた「ハプスブルク帝国」という新書を読み始めるに至りました。

2025年が始まってまだ3か月ですが、今年は既に10冊以上の本を読んでいます。

弁護士石川のオススメ本は、次回のブログでご紹介したいと思います。

弁護士石川の現在の状況

予定どおり16日の日曜日に退院することができ、17日の月曜日からは事務所に出て、業務を再開しました。

依頼者、相談者の方で、事情をご存じの方からは、大丈夫ですか、という温かい励ましのお言葉を頂戴し、大変ありがたく思っております。

術後も2、3週間程度は、鼻が詰まりやすいらしく、かなり鼻声なのですが、業務は滞りなく処理しております。

しばらくはお聞き苦しい声でご不便をお掛けいたしますが、何卒ご容赦ください。

弁護士石川の私事~40歳になりました

40歳節目の日は弁護士として出張業務

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

3月8日に誕生日を迎えまして、40歳となりました。

40歳というと、ちょうど人生の折り返し地点に立ったような感覚です。

私が生まれたのは1985年です。

そこから40年遡ると1945年となり、同年の3月は未だ太平洋戦争中です。

生まれてから、既にそれくらいの時間を生きてきたのか、と感慨深かったです。

実際にはバレンタインデーの贈り物なのですが、妻が、1985年のワインをプレゼントしてくれました。

とても深い色をしたワインでした。

40歳の3月8日は土曜日でしたが、妻に無理を言い、出張に行ってきました。

40歳の今、弁護士として仕事ができていること、多くの皆様からご依頼、ご相談をいただける立場にあることを大変感謝しております。

さて、40歳節目の日は、おそらく今後の人生でも塗り替えられることが無いであろう「1日の間に最も長く新幹線に乗った日」として記憶される日になるだろうと思います。

およそ8時間新幹線に乗っていました。

ちなみに、これまで最も長い時間新幹線に乗っていたのは、静岡県弁護士会静岡支部の幹事として参加した日本弁護士連合会の人権大会(及びその下見)で青森に行ったときのことだと思います。

このときは、静岡県弁護士会静岡支部の役員をしておりまして、人権大会が開催される日の前日に、静岡県弁護士会の会長が主催する懇親会の会場を選定するため、青森市内の飲食店を4軒ほど、当時は「彼女」であった妻とハシゴしました。

どのお店も大変美味しかったのですが、結局は、下見に行っていないホテルの宴会場で懇親会を開くことになりました。

今では大変良い思い出です。

45歳までに行いたいこと~エジプト旅行

私は、海外旅行が大好きで、昨年の今時分には、妻のお姉さんの家を訪ねるということで、マレーシア・クアラルンプールに行ってきました(その際のブログは、こちらをご覧ください)。

子どもが小さく、気軽に海外旅行に行ける状況ではありませんが、今後5年以内に、エジプトに行くということが私の目標です。

私は、小学生だったころ、「世界ふしぎ発見」というテレビ番組が大好きで、特にエジプトの回がとても好きでした。

↓ こちらは、この木なんの木でおなじみのハワイにある木です。

まぶしそうな表情をしているのではなく、母親がスマホのシャッタースイッチが分からず、カメラを構えたまま写真を撮れないことに若干イライラしています。

こどものころ、一時期エジプトの考古学者になりたいと思ったこともあったのですが、その後、アナウンサーという夢に変わり、最終的には弁護士に落ち着いているという状況です。

冒頭に、40歳は人生80年の折り返しと書きましたが、心身の状態と時間の余裕のバランスを考えたときには、エジプトには50歳になるまでの間に行っておくのがベストなのではないかと思っています。

特に、最近検索した限りでは、日本からエジプトへの直行便が無いようで、もう10歳年を取った身体に、乗り継ぎは大きな負担になるのではないかと思っています。

また、あと2、3年内に、静岡県弁護士会またはその静岡支部で、それなりの役割を果たさなければならなくなる可能性があると思っています。

その役割がものすごく大変そうで、気が滅入ってしまいそうなので、それが終わったらエジプトに行くぞ、ということを励みに頑張れればと思っています。

エジプトでは、3大ピラミッド、スフィンクスと王家の谷、カイロの博物館を訪ねたいと思っています。

弁護士不在のお知らせ

3月12日から同月14日まで、弁護士石川は手術を受けるため、事務所を不在にいたします。

以前のブログにも記載しましたが、曲がった鼻の骨を真っ直ぐにするなどして、鼻のとおりを良くする手術です。

鼻の骨の手術と言うと、多くの方が、美容整形か!?と思われるだろうと思い、少し長いですが、上記の手術内容であることを皆様にご説明差し上げております。

妻からは、某総合病院の副院長を務められたことのある、友だちのお父さんからの、すっごく痛いらしいよ!という百害あって一利もない事前情報を提供されました。

私は毎年花粉症がひどく、特に極度の鼻づまりがあり、花粉症シーズンでは全く鼻呼吸ができない状態になってしまいます。

実際、今年も、花粉の本格飛散にはほど遠い、2月下旬にひどい鼻づまりが起き、こりゃ手術しなきゃダメだなと改めて実感しました。

入院手術という身体への侵襲作用や、より高齢化した際の睡眠不足の影響などを勘案し、この年で手術を受けることに決めました。

ご相談、ご依頼の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦ください。

3月17日より、通常どおり業務を再開する予定です。

類似品にご注意ください(笑)~法律事務所の話

当事務所は、石川アトム法律事務所です。

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

さて、私が静岡法律事務所から独立して当事務所を開設し、まもなく2年半となります。

私が独立開業する際、事務所の名前をどうするか少し悩みました。

最近久しぶりにお客様から尋ねられたように思うですが、私、石川アトムの「アトム」は本名です。

この「アトム」は、私の父母が付けてくれた名前です。

鉄腕アトムが21世紀に活躍したように、21世紀に活躍できるような人間になってもらいたいということで、「アトム」という名前を付けたそうです(設定では2003年4月7日に誕生したということになっています。今はそれから20年以上経っていますが、未だに車も空を飛びませんね)。

せっかく良い名前をいただいたので、事務所の名前にも、「アトム」を入れたいなぁとは思っていました。

法律事務所の名付けパターン

さて、法律事務所の名前には、いくつかのパターン、グループがあると思います。

1つ目は、事務所の所在地に関係した事務所名です。

当事務所を例にするとすれば、伝馬町法律事務所であったり、伝馬公園前法律事務所であったり、あるいは、静岡伝馬町法律事務所といったところでしょうか。

2つ目は、事務所のイメージや、目指している事務所の雰囲気に起因した事務所名です。

私の場合、2つ目のパターンは全く考えなかったのですが、たとえば、まごころ法律事務所とか、はるかぜ法律事務所とか、そういった感じでしょうか(そういった名前にしようと思っていたわけではありません)。

3つ目は、弁護士の名前を法律事務所に取り入れるというものです。

私の場合は、もろにこれで、石川アトム法律事務所になったわけです。

しかし、この名前に決まる前には、地名+名前という事務所名も、選択肢の一つにありました。

「静岡アトム法律事務所」です。

アトム法律事務所さんの静岡支店が開設されました

他方で、私が事務所を作るにあたって、「アトム法律事務所」という名称にすることは考えていませんでした。

それは、既にそのような名前の事務所が存在することを知っていたからです。

私は、司法修習生のころから「アトム法律事務所」という法律事務所が存在することを知っており、同事務所も参加していた、合同就職説明会にも参加したことがありました。

大変申し訳なかったのですが、私の名前が事務所名に入っているということだけを理由とした100%冷やかしの参加でした。

同事務所の説明会の後、代表者である岡野先生に、「どうして『アトム』法律事務所という名前にしたのですか。」ということを質問しに行きました。

そのとき伺ったのは、事務所の名前を決めるにあたり、何か象徴となるような物の名前にしようと思っていたときに、「アトム」が良いのではないかと思った、というようなお話でした。

どういう意味で、「アトム」が象徴であるのかは聞けなかったのですが、鉄腕アトムのような「正義の味方」という意味での象徴なのではないか、と勝手に想像しています。

さて、昨年末、そのアトム法律事務所さんから、私の事務所に突然お電話がありました。

2025年にアトム法律事務所の静岡支店を作るのですが、名前が類似していてご迷惑お掛けします、一度ご挨拶に伺えませんでしょうかというような、ご丁寧なお電話をいただきました。

年末かなりバタバタしていたのと、ご挨拶に来られても何を話したらいいのか・・・ということもあり、ご遠慮いただいたのですが、そのアトム法律事務所さんの静岡支店がこの1月にオープンしたそうです。

その名も「アトム静岡法律事務所」。

心の底から、「静岡アトム法律事務所」にしなくて良かったと思いました。

笑えるほど紛らわしい(汗)

仮に私が「静岡アトム法律事務所」という名前にしていたら、アトム法律事務所さんは、静岡に出店しなかったのか、あるいは、もうちょっと別の名前にされたのか・・・。

完全に「たられば」の話ですが、非常に気になりました。

なお、当事務所では、自己破産の申立て、交通事故、会社の顧問業務を重点的な取扱い分野としています。

アトム法律事務所さんでは、このうち、交通事故に力を入れていらっしゃるようで、今後、アトム法律事務所さんに交通事故を依頼したお客様が、過って当事務所に電話を掛けてくるということはあるのではないかと思ってはいます。

他方で、自己破産の申立てや会社の顧問業務については、アトム法律事務所さんの注力分野ではなさそうですので、アトム法律事務所さんの静岡進出も、当事務所には、それほど影響は無いのだろうと思っています。

しかし、訴訟事件で私とアトム法律事務所さんが対立当事者の代理人に就くことがあれば、裁判所は少し混乱するかもしれませんね(笑)

弁護士石川の2025年の目標

弁護士石川の業務上の目標~司法修習生に事務所訪問をしてもらう

新年あけましておめでとうございます。弁護士の石川アトムです。

2025年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、弁護士石川の2025年の業務上の目標は、静岡で就職を考えている司法修習生に事務所訪問に来てもらうことです。

2024年末、あまりの忙しさから新人弁護士の採用を決意しました。

年が明けて2025年、静岡県弁護士会に、新人弁護士の採用予定がありますので、弁護士会のホームページに掲載をお願いします、という申し出をしたのが、つい数日前のことです。

同ページはこちらですが、1月10日現在、当事務所の情報はまだ掲載されていません。

今年は、採用にまで至らないとしても、修習生から就職に関する問い合わせや事務所訪問くらいは、来てもらいたい(それを実現したい)というのが、弁護士石川の今年の第一の目標です。

職権濫用の誹りを受けないように気を付けなければいけませんが、今年は、修習生との懇談会などに積極的に顔を出し、採用の告知も行なっていきたいと思います。

弁護士石川のプライベートな目標~17年ぶりにTOEICを受ける

次に、私の個人的な目標です。

忙しい、忙しいと言いながら、2024年12月から、ほぼ毎日、朝30分ほどの時間を割いて、TOEIC向けの単語帳の勉強を始めました。

私の一番上の娘(もうすぐ5歳)が、半年前から私と同じ英会話スクールに通い始め、めきめきと単語力を付けていることに触発されたのか、私も久しぶりにTOEICを受けて、自分の現在地を確認したいと思うようになりました。

私が最後にTOEICを受けたのは、私がロースクールの受験をするときでしたので、17年くらい前のことです。

その後TOEICの形式は変更されており、現在のTOEICがどのような問題形式となっているのか全く知りませんが、とりあえず単語帳を買い、今500語くらいまで進んでいます。

受験するからには、一応勉強してから受けたいというのが信条ですので、毎朝コツコツと単語の勉強をしています。

ロースクール受験時のスコアは720くらいだったと思いますので、まずは720を超えることが目標です。

花粉症が辛くない時期に受験したいなぁと思っています。

弁護士石川のプライベートな目標?その2~鼻中隔湾曲症の手術

花粉症と言えば、私は、毎年ひどい花粉症に悩まされています。

3月から4月にかけて、鼻づまりのため、鼻で全く息ができない状態になることがしばしばあります。

2024年の12月、私は副鼻腔炎(蓄膿症)になり、耳鼻科に受診しました。

その際、医師から、私の鼻の中の骨が曲がっており、曲がり具合は、弱、中、強の強です、と言われました。

私は、花粉症の時期に点鼻薬を差して鼻づまりの改善を試みているのですが、同医師いわく、これだけ曲がっていると、点鼻薬を差しても鼻づまりはあまり改善しないのではないか、ということでした。

鼻の骨がそのように曲がってしまったのは、小学校低学年のときに連れて行かれたソフトボールの練習の初回、それもキャッチボールの初球で、ボールを顔面キャッチしてしまったことが原因ではないかと思っています(その後私は全く練習に行かなかったのですが、チームは優勝したらしく、後日メダルが送られてきました)。

鼻の骨が曲がっているという話は、かなり前にも別の医師から言われたことがありました。

その際、医師からは、花粉症の治療方法として、①投薬治療、②レーザーで鼻の粘膜を焼く、③手術で鼻の骨を治すの3択が示されましたが、②と③が非常に恐ろしいものに思えたため、①を選択しました。

以後、まさに、ズルズルと投薬治療を続けていました。

しかし、昨年から、睡眠の質や、健康に非常に気を遣うようになり、花粉症の時期、ほとんど眠れない日もあるため、このたび手術を受けることを決意しました。

以前、サイパンに行った際、ダイビングのインストラクターさんが、同じような手術を受けたと言っていました。

一生分の鼻血が出て、めちゃくちゃ痛いけど、人生が変わるほど効果があったそうです。

今回受診した医師によると、鼻の骨の手術は、全身麻酔で1週間程度の入院が必要とのことでした。

年が明けて、早速、入院、手術の夢を見ました(汗)

できれば、例年仕事が落ち着く年度末や年度初めに手術を受けたいのですが、病院側の都合もありますし、どうなることでしょうか。

昨年は1年忙しすぎたので、入院中くらい、ニンテンドーSwitchでウイニングポストでもやりながら、のんびりしたいと今は思っているのですが、おそらく落ち着かなくて仕事をするのでしょう。

以前、盲腸で5日ほど入院した際にも、病院で仕事をしてました。

幸いにして、最近ではウェブ会議という方法により、裁判所に行かなくても裁判手続を進められるようになっています。

しかし、さすがに病室からウェブ会議というわけにはいかないですよね(笑)

弁護士石川2024年を振り返る~その3 超個人的な話

お酒を「飲めなく」なった6月

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

さすがに12月の末にもなりますと、超朝型の私でも布団から出るのは6時が限界です。

寒くなりましたね。

さて、2024年は忙しかったという話を散々書きましたが、2024年を振り返り、印象的であったのは、自分の健康に、以前にも増して気を遣うようになったということです。

私はお酒が好きで、これまでよく飲んでいました。

3年くらいまではほぼ毎日飲んでおり、1、2年前からは、土日はだいたい休肝日にするようにしていました。

今年の目標は、「二日酔いにならない」でしたが、ゴールデンウィーク中にとうとう目標が不達成となりました(ただし、今年はこの1回だけです!)。

これまでであれば、二日酔いになった後の数日間は、お酒を飲む気分じゃないなと思って、何日間か飲まない日が続き、その後性懲りもなくまた飲み始めるのがパターンでした。

ところが、今年のゴールデンウィークのときは、二日酔いになった翌々日の飲み会は良かったのですが、その後1か月ほど、お酒を飲むと気分が悪くなってしまい、「飲めない」日が続いたのです。

最初のころは、ビール半缶くらいで、それ以上受け付けない感じになってしまいました。

私にとっては、お酒を飲んで、本を読んだり、Netflixを見たりすることが非常に大事なストレス解消方法でしたので、お酒を飲めなくなってしまったら、一体何でストレスを解消すればいいのか!?と、当時は本気で悩みました。

幸いにして6月後半ころからは、またお酒を飲めるようになりました。

本当に良かったです。

ただし、その後も、お酒を(それなりに)飲んだ日の睡眠の質が明らかに悪いことを実感するようになるなど、これまでとは違う体調の変化に気が付きました。

来年の春には40になりますし、身体にも色々と変化が出てくるのでしょう。

睡眠の質を良くするため、今年後半から毎月実施されていた尋問手続の前日は、1日も飲みませんでした。

尋問手続は、反射神経が重要ですので、体調は万全にしておかなければなりません。

意外なところで弁護士としてのプロ意識が発現しました(笑)

「結局のところ炭酸で良かったんじゃないか」説

先ほどお話しした「飲めなくなってしまった」時期に、お酒、というより、ビールの代わりに何か飲むものが欲しい、と思い、6月上旬にソーダストリームを導入しました。

ソーダストリームの存在を知ったころ(数年前)は、炭酸水しかできない装置なんて誰が買うのか、と思っていたのですが、意外とハマってしまいました。

最初は、付属のジンジャーシロップだとか、カルディで売っているクラフトコーラなどを試していました。

これはこれでもちろん美味しいんですが、結構割高なんですよね。

カルディのクラフトコーラは、1杯150円~200円くらいしますので、それだったらビール買った方がいいんじゃないかと思ってしまいます。

最終的に、炭酸ストレート、もしくは、レモン果汁をプラスに落ち着いています。

6月後半からまたお酒を飲めるようになったのですが、ビールを1本飲んだ後は炭酸水で良しにするとか、翌日に尋問手続があって、飲まないようにする日などはよく炭酸水を活用しています。

特に、ビールの2本目、3本目の代わりとして炭酸水を飲むことが多くなりました。

こうしてみると、いかに自分が惰性で2本目、3本目のビールを飲んでいたのかということがよく分かりました。

結局のところ炭酸水で良かったんじゃないか・・・。

ただ、ソーダストリームを導入した影響で、ウイスキーを飲み始めるようになりました。

最初はハイボールだったのが、最近はロック専門になり、ウイスキーの消費量は増えてしまっています。

来年も健康に気を遣いつつ、お酒を楽しみたいと思います。

2024年の新たな出会い

今年は、新しい出会いが多かったように思う1年ですが、その中でも、春頃行なわれた某不動産決裁の場で、たまたま知り合うことができた司法書士の三岡先生。

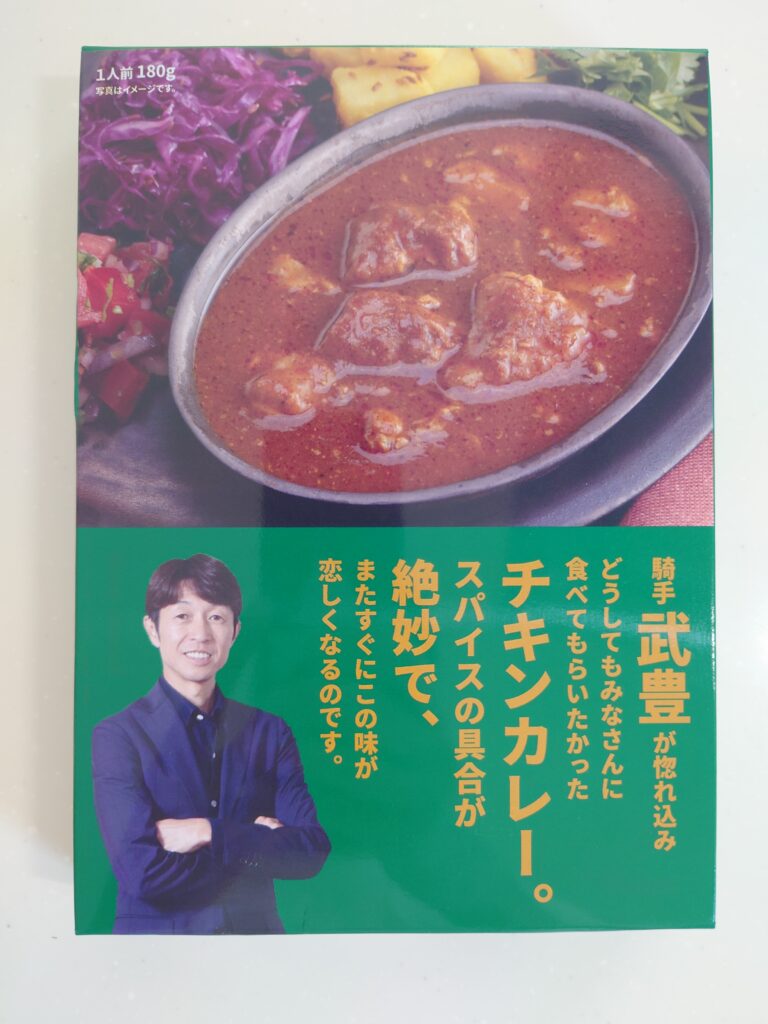

大の競馬ファン、トシちゃんファンでいらっしゃいます。

今年は弁護士になって初の、12月の飲み会が0回かと思われたのですが、忘年会にお誘いいただきました。

この日の先生のお召し物にもトシちゃんが!!

飲み会では、いつも面白いお話をたくさん聞かせていただいています。

時々テレビのクイズ番組で珍回答をするゲストがいるのですが、自分がその状態に陥ってしまっています。

私も真面目に答えているのですが、「不届者」ゆえにそういう回答になってしまうことがあります(汗)

珍回答の全てが芸能人としての「キャラ」ではなく、彼らも真面目に答えているときがあるのだろう、ということに、三岡先生との飲み会の場で気が付きました(笑)

来年以降も、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします!!

こちらの写真は、三岡先生からいただいた、武豊さんご推薦のカレーです。

「またすぐにこの味が恋しくなるのです。」は、本当にそのとおり!

とても美味しかったです。

今日は、父親と武豊さんのトークショーに行ってきます。

皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

弁護士石川2024年を振り返る~その2 静岡で就職したい人見てください

石川アトム法律事務所は新人弁護士を募集します!!

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

2024年も残り10日あまりとなりました。

今回は、普通に2024年12月に書いたブログを掲載します。

さて、前回のブログで、2024年の弁護士業務が非常に多忙であったことについてお話ししました。

弁護士として仕事をし、多数のご依頼をいただけるということは大変有り難いことです。

しかしながら、今年はちょっと働きすぎかなという感じもしていました。

弁護士業に限らず、その他のお仕事でも同じように言えることがあると思いますが、仕事の中には、割合簡単な、定型的な仕事と、複雑な仕事、一定の技術や思考を要する仕事があります。

非常に忙しかった今年1年を過ごしてみて、割合簡単な、定型的な仕事については、別の人間に任せ、より複雑な仕事、一定の技術や思考を要する仕事により注力したい(そして、できれば全体の業務時間を減らしたい)と思うようになりました。

うちの事務所は弁護士1名、事務員1名の体制であり、これまでも、誰か一緒にやってくれる弁護士はいないかぁと思っていました。

しかし、その際に考えていたのは、共同経営者として一緒に事務所を経営してくれる人、一定の経験を積んだ弁護士でした。

もちろん今後もそういう人が現れてくれたら現れてくれたで嬉しいんですけど、今年1年、特に年末にかけて、事務所の経費を分担してくれる人が欲しい、というよりも、自分の業務を助けてくれる人(自分の業務負担量を減らしてくれる人)が欲しい、という思いが強くなりました。

そのため、今後、石川アトム法律事務所では、積極的に新人弁護士の採用を打ち出していきたいと思っています。

新人弁護士の採用は中期的目標

私自身の就職活動についてお話ししたブログでも書きましたが、近時、弁護士の就職に関しては、東京一極集中の傾向が強く、静岡のような地方会に就職するという新人弁護士は非常に稀(貴重)です。

そして、自分の業務負担を軽減してくれるような、優秀な(若くなくてもいいです)修習生が、静岡に、まして、うちのような事務所に就職してくれるというのは、極めて稀でしょう。

そのため、今後、私も新人弁護士採用のために、意識的に、かつ、積極的に動いていく必要があると考えています。

静岡で就職したいという修習生や、当事務所に少しでも興味を持たれた修習生がいらっしゃいましたら、石川宛てにご連絡いただけますと幸いです。

私は、弁護士業という仕事に関しては、自分ではものすごく運が良いと思っていますので、きっと将来、良い新人さんが現れてくれるものと確認しています。

頼もしくなってきた事務員さん

新人弁護士を採用したいということについては、他にもいくつかの理由があります。

前回のブログの2023年パートで、2023年末に加入していただいた事務員さんが、まだ辞めずに続けているのか、という話を書きましたが、同事務員さんは、この1年で著しく成長されました。

先日、某案件で、事務員さんが市役所の方と電話で話をしていたのですが、住民票と戸籍を同時に取得できるのか、住民票をもらった後、再度戸籍を取得することになるのか、などと自ら質問していて驚きました。

法律事務所での職務経験が全く無かった事務員さんが大きく成長され、本当に嬉しく思っています。

ただし、これは、前の事務員さんが種々の引継ぎをしてくれたことや、今の事務員さんが自ら色々調べられたりした成果だと思っており、私の寄与度は極めて乏しいと思います。

さて、そのように、事務員さんは大きく成長されているのですが、やはり事務員さんの仕事は、弁護士業務のごく一部の補助ということにならざるを得ません。

破産事件で言えば、必要書類の一部を取り寄せたり、私が依頼者から聞き取った内容の打ち込みをお願いしたり、自動車保険の年払いなんかでは解約返戻金を計算してもらったり、ということです。

私自身はこの1年(特に4月中旬以降)めちゃくちゃ忙しかったのですが、弁護士が忙しいからといって、その分事務員さんにお任せできる業務があるかというと、必ずしもそうではありませんでした。

4月中旬から9月末ころまでにかけては、事務員さんにお願いする仕事があまりに無さ過ぎて、16時ころには「上がって良いですよ~」という状態で、事務員さんには早く帰っていただく日もしばしばありました。

最近も、日中、事務員さんはあまりやることが無く、薬物依存症や、ギャンブル依存症の本を読んでいたりします(そういえば、今週の月曜は15時に上がっていただきました・・・)。

あまりにヒマというのも事務員さんに申し訳なく、もうちょっと忙しい方が良いのだろうなと思っています。

新人弁護士がすぐに仕事を得られるとは思いませんが、新人が1年経ち、2年経てば、それなりに仕事を獲得できるはずで、弁護士1.5人~2人くらいの業務量があった方が事務員さんにとっても良いのではないか、というのが新人弁護士採用のもう一つの大きな動機です。

弁護士石川2024年を振り返る~その1+年末年始の休業のお知らせ

2023年末の弁護士業務はこんな感じでした

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

2023年も残り10日となりました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

おいおい、冒頭からいきなり誤記かよ! 2024年だろ!とツッコミを入れた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、上記の「2023年」は誤記ではありません。

冒頭からこの項目の最後までは、2023年12月に作成した文章だからです。

2023年の12月上旬は、私の弁護士人生の中でも1、2を争うくらい忙しく、裁判所に提出する書面の締切りに間に合わないのではないかと思いました。

書面提出の締切日は、朝の(というか、夜の)午前1時30分から仕事を始め、そのおかげで、何とか締切りどおり書面を提出することができました。

私がその時点までで作った書面の中で、2番目に長い書面でした。

さて、忙しい忙しいと言いながら、仕事が来るというのは、弁護士業をしている私にとって本当に有り難いことです。

石川アトム法律事務所では、ホームページをご覧いただいての新規のお客様もいらっしゃいますが、多くのお客様は、以前ご依頼をいただいた方からのご紹介(あるいは、以前ご依頼をいただいた方ご本人)です。

世の中には、というか静岡だけでも、本当にたくさんの弁護士がいます。

その中で、石川を紹介しよう、あるいは、また石川に依頼をしてみようと思っていただけるのは、以前ご依頼をいただいた依頼者の皆様に、私の弁護士としての仕事にご満足いただけているからだと自己評価しています。

私が15年前に、司法修習生として研修を受けていたとき、弁護教官から、「広告や宣伝をどうしようか迷うくらいなら、一件一件の事件に真剣に取り組みなさい。そうすれば自然と依頼は付いてきます」というご訓戒をいただきました。

本当にそのとおりだと思いました。

これからも、依頼者の皆様にご納得、ご満足いただけるような法的サービスの提供に努めて参りたいと思います。

さて、そうは言いつつ、ここまでの内容を書いている段階では、「やっぱり来年(2024年)は、もう少しゆったりと仕事がしたいなぁ。」と思っています。

2024年はどんな一年になっていたのでしょうか。

締切りに追われてヒイヒイ言っているような状態だったのでしょうか。

2023年末から入ってくれた事務員さん2名(そのうち1名は、この部分を書いている段階では就労0日です)は、まだうちの事務所で働いてくれているのでしょうか。

そろそろ2024年12月の私にバトンタッチしたいと思います。

やっぱり激務だった2024年

上記2023年部分について、若干の修文をしつつ、ここからは2024年の石川が筆を執っております。

上記2023年部分は、2023年12月に、某スターバックスコーヒーで書いたもので、そのときのことは今でもよく覚えています。

本当に1年経つのは、あったという間だとしみじみ実感しています。

「来年(2024年)は、もうちょっとゆったり仕事ができるといいなぁ」と本気で思っていたのですが、今年は、昨年以上に忙しかったように思います。

誰ですか、ヒマすぎてオンライン英会話とかやっていた人は!!

マレーシアに旅行(マレーシア旅行に関するブログはこちらをご覧ください)に行く直前ころは、例の年度末、年度明けによる若干の業務の緩みがあったように思うのですが、マレーシアから帰ってきてからは激務だったという記憶しかありません。

通常の午前9時から午後5時半までの事務所での執務に加えて、土日祝日関係なく、朝5時から7時半までは自宅で書類作成またはメール返信、土日祝日も、子どもが昼寝をしている1時間か2時間は仕事という状態でした。

弁護士をやってきてもうすぐ15年目になりますが、おそらく自分の中で初めて、少し休んだ方がいいなという感覚を持ちました。

心身ともに健康でいることは、何にも増して大切なことです。

今後も身体に気を付けて仕事をしていきたいと思います。

年末年始の休業のお知らせ

石川アトム法律事務所では、2024年12月27日を2024年の最終営業日とし、2025年は、1月6日から執務を開始いたします。

もっとも、顧問契約を締結していただいている企業の皆様におかれましては、上記休業期間中でも、何かございましたら、いつでも私の携帯宛にご連絡いただければと思います。

大変有り難いことに、本年も複数の企業様から新規に法律顧問のご用命をいただきました。

来年もさらに多くの皆様のお役に立てるよう、邁進して参りたいと思います。

弁護士になるための就職活動~弁護士石川アトムの場合3

私が描いていた「弁護士」像=マチ弁

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

ここ最近、弁護士になるための就職活動についてお話をしています。

前回のブログの後半では、司法試験受験後に受けた、大阪の大手法律事務所での「サマクラ」をご紹介しました。

司法試験受験後、私自身、裁判官や検察官ではなく弁護士になりたいということはほぼ固まっていたのですが、どのような弁護士なりたいかということについては、まだふわふわとした状態でした。

と言うよりも、大手渉外事務所と呼ばれる事務所でどのような執務が行われているのか、正直よく分からなかったという感じでした(今でもよく分かりません笑)。

私にとっては、一般的な民事事件、家事事件、刑事事件を扱うマチ弁の方が、テレビドラマ等で馴染みがあり、親近感を持つ存在でした。

大阪の某大手法律事務所でサマクラをさせていただき、自分が思い描いていた弁護士という仕事に比較的近いと思ったことや、私を指導してくださった先生がとても優しかったこと、事務所の雰囲気もかっこ良かったので、同事務所に対する就職活動を行うことに決めました。

大阪某大手法律事務所での就職活動

その事務所では、サマクラ終了後、司法試験合格発表前から、会食を通じたリクルート活動が行われていました。

私は、その事務所の先生方と4回ほどお食事をさせていただきました。

先にお話ししたとおり、私の中での「弁護士」像はマチ弁であり、この点、当該事務所で働くということは、私の希望と合っていました。

しかし、私の中では、静岡で働くというビジョンが強く、大阪の同事務所で就職活動をしつつ、やっぱり静岡がいいな、とも思っていたのでした。

4回目くらいのお食事の際、食事をご一緒させていただいた先生から、「君は、今うちの事務所が内定を出すと言ったら、うちに来てくれるかね。」というようなご質問をいただいたのですが、嘘がつけない私は、「うーん。」と言ってしまったんですよね。

こんな態度では、事務所側も、もう結構です、となりますよね。

実際、その次の食事に呼ばれることはありませんでした。

また、私も、採用面接に申込みをしませんでした。

大阪での就職活動はこれで一区切りとなり、この頃には、司法試験の合格発表も出ていたかと思います。

その後、第一希望が通って、静岡での修習を始めることになったことについては、以前のブログでご紹介したとおりです。

静岡の法律事務所での就職活動

司法修習が静岡に決まったものの、静岡市(静岡支部)での修習ではなく、ショックを受けたことも以前ご紹介のとおりです。

当時、司法試験には合格したものの、法曹関係者とのツテはほとんどありませんでした(全く無かったわけではありませんが、そのツテを使える状況にはありませんでした)。

今では、静岡では、どこの事務所もホームページを持っていますが、15年前、静岡法律事務所でホームページを持っていた事務所は、3割程度だったのではないでしょうか。

まずは、ホームページを持っている事務所に、弁護士募集の記載が無いかを探しました。

しかし、司法修習が始まる前の時点から、新人弁護士募集を打ち出す事務所は、かなり少なかったです。

新人弁護士募集を打ち出している事務所に電話をしても、司法修習が始まってからお知らせします、というような感じで、東京、大阪での就職活動を経験してきた身からすると、かなりゆったりと構えており、就職活動をする立場からすると、歯がゆい感じでした。

静岡市内の某事務所にアポを取ることができ、お邪魔させていただいたこともありました。

その際、就職活動の話をしようとしたところ、「まぁまぁ、そんな話はいいじゃないか。」というような感じで、飲みに連れて行っていただいたのですが、ほとんど就職活動の話は出なかったと記憶しています。

とにかく、静岡での採用状況というのは、かなりのんびりとしたものに感じられました。

当時は、司法試験合格者が急増し、私が合格した年より前の数年間で、それなりの人数の方が静岡で就職をされていたという事情もあったのかもしれません。

私が司法試験に受かったころは、氷河期とまでは言いませんが、買い手市場で、弁護士としての就職活動は、それなりに苦労をした時期であったであろうと思います。

逆に、ここ最近では、司法試験合格者が若干減ったとは言え、十分な人数がいるはずなのに、東京一極集中の状態が続いており、静岡のような地方会で就職してくれる新人はかなり減ってしまっています。

私が弁護士になったときには、静岡県全体で20人、静岡支部だけでも10人程度は就職をしたものですが、ここ数年、静岡県全体でも7、8名程度ではないでしょうか。

時代は変わったのだなぁと実感します。

弁護士になるための就職活動~弁護士石川アトムの場合2

大手法律事務所の新年会でのドン引きな挨拶

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

前回のブログから、弁護士になるための就職活動についてお話をしてきました。

また、東京の大手法律事務所で、「サマクラ」というものがあり、それに参加したときのことをご紹介しました。

今回は、そのサマクラ後に行われた新年会のことからお話しします。

私は、某大手法律事務所のサマクラに、ロースクール1年目の夏休みに参加したのですが、同事務所から、その翌年の1月に新年会をやるということで、ご案内をいただきました。

場所は、京都の某高級ホテルでした。

今考えると、めちゃくちゃ忙しい中、学生との新年会のために東京から多数の弁護士がやってくるということ自体、大手事務所の新人弁護士リクルートに対する並々ならぬ意欲を感じます。

さて、その新年会には、同じロースクールから多数の生徒が出席しました。

1次会は、テーブルに着座したコース形式のお料理でした。

冒頭、弁護士の先生が、冗談交じりに「皆さんには、司法試験合格後は、うちの事務所で働いていただくと思いますが、」などと挨拶され、笑いが起きるなど和やかな雰囲気でした。

その後、ロースクール生全員が一言ずつ挨拶をしました。

特定のロースクール生だけがマイクをもって挨拶するということはなかったはずで、私も何かしらの挨拶をしたのだと思いますが、自分の挨拶は全く覚えていません。

しかし、同じクラスの某ロースクール生がした挨拶は衝撃的でした。

いきなり「私は弁護士にはならないのですが」と切り出したのです。

マンガなんかで、コマ全体に「ピシッ」とヒビが入るような表現があると思いますが(古いでしょうか)、そんな感じの、コンマ何秒かの真空状態がありました。

「えっ、何言ってんの?」「じゃあ、どうしてあなたは今日来たの?」と、その人以外の会場にいた全員が思ったことでしょう。

この方は、大変優秀ま方で、最終的に、京都大学ロースクール3期生の中で、3本の指に入る成績を修められた方です。

普段は穏やかな、割合のんびりとした雰囲気の方だったので、まさか、あの場で、あのような挨拶をされるとは思っていなかったので、大変衝撃的でした。

しかし、あの場でああいうことを言えちゃうところが、ある意味、我々凡人とは違うということなのかもしれません。

司法試験受験後のサマクラ

法科大学院を卒業し、司法試験を受験した後にもサマクラがありました。

この時期のサマクラは、大阪の大手法律事務所(こちらも「(大阪の)四大」などと呼んでいました)で実施されたものでした。

私は、司法試験に限らず、受験関係で、合格発表を待っているということがとても苦手です。

このブログを書いていて思い出したのですが、これまで受けてきた試験の中で、受かると思って受かった試験は一つもありませんでした。

高校受験も、大学受験も、法科大学院の受験も、司法試験も、二回試験も、全てです。

逆に、唯一と言ってもいい、「これは受かっただろ」と思った、某私立大学の大学受験には落ちました(笑)

私が受けた司法試験の場合、5月に受験をし、合格発表は9月でした。

そんな長い期間を、ただひたすら「待つ」などということには、とても耐えられません。

そういう意味もあって、大阪の大手法律事務所が実施しているサマクラに2つ参加することにしました。

大阪のサマクラも、内容は東京のサマクラと同様で、事務所や弁護士が違うだけかと思っていました。

東京の法律事務所では、全体像が全く見えない案件の、何かしらの判例検索や条文解釈の補助をしていました。

これに比べると、大阪の法律事務所では、刑事事件の弁論要旨(刑事裁判で弁護側が行う最終意見陳述)の起案であったり、相続事件の法律相談に立ち合ったりと、大手でありながら、割とマチ弁的な事件を見せていただくことができました。

大手でもこういう事件を扱うことがあるんだなと、そういう意味でも大変参考になりました。

「この店は焼きそばが美味しいんだよ」

2つの大阪の事務所のサマクラでも、お昼ご飯や、夜の会食が多く設けられていました。

その中の一つですが、水谷豊氏に似たダンディーな先生とお昼をご一緒させていただいたことがありました。

その際、中華料理屋さん(というよりは、ラーメン屋さんでしょうか)に行きました。

その先生は、「この店は焼きそばが美味しいんだよ」とおっしゃったのですが、私は、焼きめしが食べたかったので、「焼きめしが食べたいです」と言いました。

しかし、再度その先生が、「この店は焼きそばが美味しいんだよ」とおっしゃられたので、「じゃあ、焼きそばで」ということで、意見修正をしました。

あのやり取りも、今考えてみると、自分の意見を通す意思の固さを試していたのか、それとも、空気を読んだ対応を試していたのか。

あるいは、本当に、その先生が私に焼きそばを食べさせたかっただけだったのか(笑)

大阪の法律事務所でのサマクラの方が、1年目の先生ともたくさんお話をさせていただき、アットホームな印象を受けました。

両方ともとても楽しかった記憶があります。

弁護士になるための就職活動~弁護士石川アトムの場合1

弁護士としての就職活動は司法試験の遥か以前から始まっていた

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

これまで、弁護士になるために必要な「司法修習」という制度について、18回にわたりお話をしてきました。

弁護士になるためには、司法試験に合格し、司法修習という研修を約1年間受け、二回試験という卒業試験に合格する必要があります。

二回試験に無事合格した司法修習生の多くは、弁護士として働き始めますが、その中でもほとんどの修習生は、特定の法律事務所に就職し、その事務所の一員として弁護士デビューします。

中には、様々な理由により、特定の法律事務所に就職せず、弁護士デビューと同時に自らの事務所を開設するという弁護士もいないわけではありません。

このような場合、弁護士になったと同時に即独立する、ということで「即独」(そくどく)と呼ばれたりします。

即独しない修習生は、特定の法律事務所に就職する必要がありますが、法律事務所への就職活動は、どのように行われるのでしょうか。

これも、もはや15年以上前のお話になってしまうのですが、私がロースクール(法科大学院)に通っていたころ、弁護士としての就職活動は法科大学院に通っているころから始まっていたと言っても過言ではありません。

当時の司法試験(いわゆる「新司法試験」)では、多くの人にとって、法科大学院を卒業して初めて司法試験を受験するということが想定されていました。

法科大学院へ通っている時期というのは、司法試験に合格していないことはもちろん、司法試験を受けたことすら無い、という人もたくさんいました。

そういう状況であるのに、既に就職活動は始まっていたのです。

大手法律事務所の「サマクラ」

私がロースクールに入学してまだ2か月程度しか経っていないころ、掲示板にチラシが貼られていたのか、チラシが配られたのか、先輩のロースクール生から案内があったのか定かではありませんが、東京の某大手法律事務所が、事務所の紹介をする説明会を開くということで、案内がありました。

現在、日本の大きな事務所と言いますと、東京にある「四大事務所」、「五大事務所」と言われますが、私は、その中の2つの事務所の説明会に参加しました。

そのうちの1つの事務所では、京都市内の某有名ホテルの会議室で、説明が行われました。

参加した2つの説明会の記憶は既に忘却の彼方ですが、おそらくその説明会のときに、ロースクール1年目の夏休みに、1週間うちの事務所で業務体験をしてみませんか、という案内があったと思います。

東京や大阪の大手事務所で行われていた(現在も行われているようです)、夏休みに行われる弁護士事務所の業務体験のことをサマークラーク(略して「サマクラ」)と呼んでいました。

サマクラは、ロースクール生からすれば、将来就職したい法律事務所に自分をアピールする場であり、法律事務所側からすれば、若くて優秀なロースクール生をかなり早い時期から(司法試験合格の2年以上前から!!)、スカウトできるというメリットがありました。

大きな事務所で働きたいと思うロースクール生の多くは、サマクラに参加するのではないかと思います。

私がいたロースクールでは、3割程度の生徒は、ロースクール1年目の夏休みに、サマクラに参加していたと記憶しています。

「サマクラ」の中身

私が参加したサマクラは、東京の某大手法律事務所が行っていたものでした。

私は京都大学のロースクールに通っていましたので、京都から東京の事務所まで新幹線で行きました。

また、東京では、1週間宿泊する必要がありました。

これらの費用は、すべて事務所持ちです。

また、サマクラの期間中、朝食は事務所が予約してくれたホテルのビュッフェでした。

昼食や夕食も、毎回、事務所に所属している弁護士との会食で、それらの費用もすべて事務所持ちでした。

事務所に着いて早々、お昼を食べに行こうということになり、近くのホテルで昼食を取りました。

最安値のお料理が3000円くらいであり、学生だった私はとても驚きました。

さらに、おそらく今もそうだと思いますが、一応法律業務を補助する立場ということで、1日あたり1万円のバイト代的なものも支給されました。

私が参加した週は、自分を含めて6人程度のロースクール生がサマクラに参加していました。

ロースクール生一人あたり、最低でも1週間で15万円程度の経費かかるものと思いますが、大手事務所にとっては、早期スカウトのメリットに比べれば大した金額ではないのでしょう。

サマクラでは、担当となる弁護士1名(私の場合は、弁護士歴3年くらいの先生でした)から指示を受けて、裁判例を調査したり、法律の解釈について調べたりする業務を行いました。

自分以外の5人のサマクラ生は、確か全員別のロースクール(法科大学院)の方だったと思いますが、その中の一人に、めちゃくちゃ「四大事務所」やそこに所属している弁護士について詳しい方がいらっしゃいました。

四大のどこそこの事務所はこういう事務所で、あそこはこういう事務所で、あの事務所の○○先生は、こういう分野が非常に得意で・・・などというような感じです。

ロースクールに入って4か月で、よくそこまで色々調べたなぁと感心したものです。

彼は、その後、私も参加していたサマクラの事務所に入所し、現在ではパートナーになっています。

すごいです。

« Older Entries